人手が足りない!人手不足による影響とその解決策

人手不足が現在のビジネスシーンにおいて深刻な問題となっています。生産ラインの遅延や顧客サービスの質の低下など、慢性的な人手不足が企業へ与える影響は多岐にわたります。

しかし、幸いなことに、人手不足への解決策は存在します。

この記事では、人手不足の現状や原因、企業へ与える影響を解説した上で、人手不足の解決策を紹介します。

効果的な人材戦略と解決策の導入を通じて、人手不足という課題に立ち向かいましょう!

人手不足の現状

日本における人手不足は深刻な社会問題となっており、将来的にはさらに深刻化することが予想されています。パーソル総合研究所によると、「2030年までには人手不足が約644万人に達する」という推計もあります。

企業は適切な人材の確保や維持に困難を感じており、生産性やサービスの質の低下が懸念されています。

また、介護業界や医療業界などの人手を必要とする分野では、人材不足が深刻化し、社会全体の福祉にも大きな影響を及ぼしています。

このような状況に対応するため、企業や政府は、働き方改革の推進やテクノロジーの導入による業務効率化、女性や高齢者・外国人労働者の活用など、さまざまな対策に取り組んでいます。

人手不足は日本の将来にとって重要な課題です。社会全体で協力し、持続的な解決策を模索していく必要があります。

人手不足が深刻な業界

人手不足の程度は、業界によって異なります。以下は、職業別の有効求人倍率が高い業界と低い業界を表にしたものです。

| <有効求人倍率が高い業界> | <有効求人倍率が低い業界> | ||

| 業界名 | 有効求人倍率(%) | 業界名 | 有効求人倍率(%) |

| 保安関係 | 13.25 | 事務 | 0.52 |

| 建設業 | 7.31 | 農林漁業 | 0.78 |

| サービス業 | 4.46 | 運搬・清掃 | 0.96 |

| 福祉関連 | 4.55 | ||

これによると、警察官や自衛官などの保安関係、建設業、サービス業、介護職などの福祉関連業界などが人手不足に陥っていることがわかります。

一方、事務や農林漁業、運搬・清掃関連は求人倍率が低く、人手不足の影響をあまり受けていません。これらの業界では、求職者が求人数を上回っているため、労働力の供給が過剰となっている状況です。

▼関連記事

人手不足の原因

人手不足の原因を、「生産年齢人口の減少」と「企業と求職者のミスマッチ」という視点から解説します。

生産年齢人口の減少

日本における人手不足の一つの原因は、生産年齢人口の減少にあります。

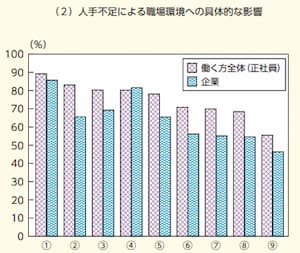

以下は、内閣府による「高齢化の推移と将来推計」のグラフです。

少子高齢化の進行により、出生率の低下や高齢者人口の増加が生産年齢人口の減少をもたらしました。2022年には、生産年齢人口の割合が過去最低の59.3%まで低下。令和47年には生産年齢人口が898万人まで減少すると推計されています。

この生産年齢人口の減少による人手不足は、特に「2025年問題」において深刻化すると懸念されています。

2025年には、団塊の世代が後期高齢者となり、高齢者の介護や医療ニーズが急増。一方で、生産年齢人口の減少が進むため、この時期には人手不足が顕著になると予測されているのです。

生産年齢人口の減少と2025年問題は人手不足の一因となっており、今後の社会や産業への影響が大きい課題となっています。

参考:

総務省統計局「人口推計 2022年(令和4年)6月報」

内閣府「令和4年版高齢社会白書(全体版)」

企業と求職者のミスマッチ

企業と求職者のミスマッチも日本における人手不足の要因の一つです。

「人手不足が深刻な業界」で述べたように、一部の業界では人手不足に悩んでいる一方で、他の業界では人が余っている状況です。これは、企業と求職者の間で求める能力や労働条件などが合致しないために起きるミスマッチが原因です。

求職者が持つスキルや経験、志向と企業の求める要件や労働条件が一致しない場合、求職者はその業界や企業に応募しないか、転職の機会を見つけることができずに他の業界に就職する可能性があります。

同様に、企業も求める人材を採用できずに人手不足に陥ることがあるのです。

また、産業構造の変化も人手不足の要因となっています。日本の経済はサービス業や技術産業へのシフトが進んでおり、高度なスキルや知識を持った労働力の需要が高まっています。

しかし、必要な人材の確保は難しくなっており、特に専門的な技術や専門知識を持つ人材の不足が顕著となっています。

人手不足による企業への影響

人手不足がもたらす企業への影響を見ていきましょう。

労働環境の悪化

人手不足が企業にもたらす影響の一つに、労働環境の悪化が挙げられます。

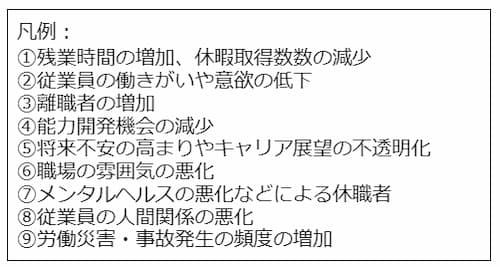

厚生労働省の調査によれば、人手不足による職場環境への影響で最も顕著な問題は、「①残業時間の増加、休暇取得数の減少」です。

人手不足による労働環境の悪化は、長時間労働や休暇の減少といった問題を引き起こします。これにより従業員の健康や働き方の満足度が低下し、休職や離職が増える可能性があります。

その結果、ますます人手不足が深刻化し、企業の業務遂行能力が低下するという負のスパイラルも起こり得ます。

社員のモチベーションや生産性の低下

先ほど紹介した厚生労働省の調査(人手不足による職場環境への具体的な影響)によると、「②従業員の働きがいや意欲の低下」が働き手側では2位に挙げられています。

一方の企業側は、あまり問題視していないという結果になっており、労使間のギャップが起きていることがわかります。

人手不足によって業務負荷が増加すると、従業員は長時間労働や過重な業務に対応しなければならない状況に直面します。これにより、従業員のモチベーションややりがいが低下し、業務への取り組みや生産性が低下する可能性があります。

一方で、企業側は労働環境の悪化や働き手の意欲低下についてあまり問題視していない場合があります。労働力の確保や業務の遂行を最優先に考える中で、従業員のモチベーションや働きがいといった要素が見過ごされることがあります。

これにより、労使間で意識の相違が生じ、従業員の不満や離職のリスクが高まる可能性があるのです。

採用コストの増加

人手不足により、優れた人材の獲得競争が激化しています。それに伴い、採用活動にかかるコストも増加傾向にあります。

株式会社リクルートキャリアの研究機関・就職みらい研究所による「就職白書2020」によれば、2018年から2019年にかけて、新卒者および中途採用者の採用コストは増加傾向にありました。

株式会社マイナビによる2021年の中途採用に関する調査でも、「2021年の中途採用費用は前年と比較してどうか」という問いに対して、「増えた」と回答した割合が29.1%、「減った」と答えた割合は18.6%。このことからも、採用コストが増加している傾向がうかがえます。

参考:

就職みらい研究所「就職白書2020」

株式会社マイナビ「中途採用状況調査2022年版(2021年実績)」

人手不足の解決策

人手不足の現況について理解したところで、ここからは、その解決策を取り上げます。

労働環境の改善

現在働いている社員が、働きやすさや働きがいを感じられる労働環境を整備しましょう。実績に対する正当な賃金や、使いやすくライフスタイルにマッチした福利厚生はわかりやすい改善ポイントです。

また、人事評価制度は適切に機能しているでしょうか。業務内容や時代の変化によって、評価の基準も変わります。人事評価制度には、その時々の状況を踏まえた定期的な見直しが必要です。

社内コミュニケーションの活性化も、快適な労働環境づくりに一役買っています。リフレッシュスペースや、会議室以外でも簡単なミーティングを行えるスペースがあると、社員同士の交流が活発になります。

業務効率化

人手が不足しているのに業務のやり方を変えられなければ、社員の負担は増えるばかりです。現在、会社に貢献してくれている限られた人材で問題なく業務を進められるように、まずはムダやムラの見直しをしましょう。

ペーパーレス化に代表されるような文書のデジタル化は、効率的な業務遂行に必須になりました。環境にも優しく、コスト削減にも一役買っています。

そのほか、誰もがスケジュールやタスク管理を把握しやすいシステムを採用するのも大切です。進捗管理がしやすくなり、急なスケジュール変更の場合でも対策が立てやすくなります。

このような業務に役立つツールを導入し、業務効率化を心がけましょう。

アウトソーシングの導入

アウトソーシング(外注)は、人手不足解消の有効な手段として多くの企業で導入されています。業務を外部の専門業者に委託することで、内部の人材不足をカバーし、人手不足を解消できます。

アウトソーシングでは、さまざまな仕事を委託できます。たとえば、人事・採用業務や経理業務、営業サポートやマーケティング業務、ITサポートなど、幅広い領域に対応しています。

また、一時的なプロジェクトや長期的なルーティン業務など、業務の規模や期間に応じた柔軟な対応も可能です。

アウトソーシングの導入には、人手不足を解消するだけでなく、他にもさまざまなメリットがあります。

- 専門業者による高度なスキルを活かしたサービスで、業務効率や質が上がる

- 外部リソースで業務を補完するため、企業は本来注力すべきコア業務に専念できる

- 外部の人材を柔軟に活用できるため、人件費の最適化や業務の柔軟な拡大縮小が可能

- 人材の採用や研修、福利厚生などの間接費用も削減できる

このように、アウトソーシングは企業にとって持続的な成長と競争力の確保に貢献し、人手不足に立ち向かうための有力な戦略と言えます。

▼下記の資料では、人手不足の現状や解決策についてさらに詳しく解説しています。人手不足に悩む企業の方は、ぜひ無料ダウンロードしてお役立てください!

オンラインアウトソーシングの「HELP YOU」

人手不足の解決策にはアウトソーシングが有効です。ここでは、オンラインアウトソーシングの「HELP YOU」についてご紹介します。

HELP YOUの特徴

HELP YOUは、株式会社ニットが運営するオンラインアウトソーシングサービスです。

優秀なスタッフがクライアントをトータルサポートし、社員がコア業務に集中できる環境づくりを支援します。

【HELP YOUのプラン】

<チームプラン>

お客様の窓口となるディレクターが、業務の遂行に必要なスキルを持つアシスタントを集め、チーム制でサポートするプランです。

2.チーム制なので欠員があっても業務が滞る心配なし!長期的な依頼が可能

3.さまざまな業務の依頼でも窓口は一つで簡単!頼れる「専属ディレクター」

4.海外在住の日本人スタッフによる時差を活用した夜間帯業務も可能

【チームプランの主なサービス内容】

HELP YOUには、さまざまなスキルを持った優秀なメンバーが多数在籍しているため、幅広い業務の依頼が可能です。

■総務業務:出張手配、スケジュール調整、名刺作成、データ整理など

■経理業務:入金管理、支払業務、請求書発行など

■人事・採用業務:求人票の作成、書類審査管理、セミナー会場手配など

■営業サポート業務:会議資料作成、データ収集、KPI管理、経費申請など

■マーケティング業務:SNS投稿、メルマガ作成、アンケート集計など

■ECサイト業務:売上管理、商品管理、サイト管理、ニュースリリース作成など

※各サービスは、お客様のご要望によって組み合わせが可能です。

チームプランに加え、固定の専属アシスタントが業務を柔軟にサポートする「1名専属プラン」など、お客様のニーズに合わせたプランをご提供しています。

「どんな業務をどこまで依頼できるか」「自社にはどのプランが適しているか」など、ご質問はメール・電話にて無料で承っております。ぜひお気軽にご相談ください!

HELP YOUの人手不足解消事例

HELP YOUを利用して人手不足を解消した企業のケースを紹介します。

クライアントは、デジタルマーケティング事業やメディアテクノロジー事業、自動車産業DX事業を展開している企業。SEOの強化を中心に企業のメディア運用を包括的にサポートしています。

HELP YOUの導入は、人手不足をきっかけに行われました。デジタルマーケティング事業部の営業部門が人手不足に悩んでおり、外部のリソースを活用することで人員を補強することになりました。

最初は営業部門の人手不足に対応するため、提案資料の作成などを依頼。その後、マーケティング部門でもリソース不足が顕在化し、社内のメンバーがコア業務に集中できる環境を整えるため、記事制作に関わる業務を中心に依頼するようになりました。

HELP YOU導入後の担当者からのヒアリングで、社内の変化が明らかになりました。

- 細かな業務が減ったことで、戦略立案などのコア業務に集中できるようになった

- 手が回らない業務や知見がない業務は、まず「HELP YOUに相談してみよう」という習慣ができ、社内のフットワークが軽くなった

HELP YOUの導入によって、業務の集中と効率化が進んだことがわかります。

▼詳細はこちら

HELP YOUの評判・口コミ

まとめ

人手不足は多くの企業にとって深刻な問題です。労働環境の改善や業務効率化など、内部の取り組みも重要ですが、アウトソーシングの導入は有効な解決策の一つです。

アウトソーシングにより、企業は外部の専門業者に業務を委託し、必要な人材を補完することができます。

さらに、業務効率化や人件費削減にも貢献し、人手不足に対する総合的な解決策ともなります。

人手不足に悩んでいるのであれば、柔軟かつ効果的な手段を取り入れることが重要です。

ぜひ、これを機にアウトソーシングを検討してみてはいかがでしょうか?

▼関連記事

オンラインアウトソーシングはHELP YOU

900以上のクライアント様が導入

人手不足が深刻な状況で、業務を外注する企業が増えています。

特にオンライン上のアウトソーシングサービスは、下記の点で多くのお客様に選ばれています。

【HELP YOUが選ばれる理由】

1.厳しい採用プロセスをクリアした「優秀なアシスタント」が業務を担当

2.チーム制だから人材が退職して業務が滞るリスクなし!長期的な依頼が可能

3.専属ディレクターがつくため、様々な業務をまとめて依頼できる

日々の雑多な作業を外注し、重要な業務に集中して生産性を上げたい方は

ぜひこの機会にHELP YOUの導入をご検討ください。

お電話での無料相談はこちらをご利用ください。050-3187-5599(平日10~18時)