固定費とは?変動費との違いや見直しのメリット・削減方法を解説

会社が安定して利益を得るためには、費用を適切に管理することが欠かせません。中でも特に重要なのが「固定費」と「変動費」の違いを正しく理解することです。

とはいえ、「固定費」や「変動費」という言葉は耳にしたことがあっても、その内容や見直しの重要性を理解していない方も多いのではないでしょうか。

本記事では、固定費と変動費の定義や分類方法を解説するとともに、経費管理や経営分析に役立つ知識をお届けします。また、固定費の削減がどのように利益率向上に直結するのか、具体的な見直し方法もご紹介します。

ぜひこの記事を参考に、経営戦略のヒントを見つけてください。

固定費とは

そもそも、「固定費」とはどのような費用を指すのでしょうか。

固定費とは、事業を運営する上で、売上に関係なく一定額が発生する費用を指します。

例えば、地代家賃や従業員の給与が代表的な例です。そのほか、福利厚生費、光熱費、設備の減価償却費なども固定費に該当します。

固定費は事業を成長させるために欠かせないコストである一方、その金額が高額になることも多く、企業にとって負担となる場合があります。そのため、固定費を正しく管理することで、長期的な成長基盤を構築し、キャッシュフローの安定化を図ることが可能になります。

固定費と変動費の違い

変動費とは、仕入原価や製造原価、販売手数料など、売上や操業度に応じて増減する費用を指します。例えば、売上がゼロの場合、変動費は発生しませんが、売上が増加すれば比例して費用も増加します。

固定費と変動費の違いを整理すると、次のようになります。

- 固定費:売上に関係なく一定額発生する費用

- 変動費:売上に連動して増減する費用

一口に「費用」といっても、その発生の仕方は意外に複雑です。そのため、経営分析においては、「収益-費用」という単純な利益計算の式だけでは、十分な精度を得ることが難しい場合があります。

固定費と変動費を区別し、コスト構造(企業の支出や費用の内訳)が明確になれば、精度の高い経営指標を活用できるようになります。これにより、「どれだけ売れば赤字を回避できるのか」「売上が増加した場合、費用はどの程度増えるのか」など、具体的な予測や判断が可能です。

結果として、より適切な経費管理と意思決定ができるようになるでしょう。具体的な経営指標やその活用方法については、「固定費管理に役立つ指標」で詳しく解説します。

固定費と変動費の一覧表(業種別)

固定費と変動費を把握するといっても、具体的にどう分ければいいのか迷ってしまう方も多いかもしれません。また、固定費と変動費の分類の仕方に絶対的な基準はないため、すべての経費を明確に固変分解することは不可能です。

そこで、中小企業庁の公式サイトに掲載されている一般的な分け方の基準をご紹介します。固定費と変動費の分け方を理解する参考にしてください。

| 製造業 | 固定費 | 直接労務費、間接労務費、福利厚生費、減価償却費、賃借料、保険料、修繕料、水道光熱費、旅費、交通費、その他製造経費、販売員給料手当、通信費、支払運賃、荷造費、消耗品費、広告費、宣伝費、交際・接待費、その他販売費、役員給料手当、事務員(管理部門)・販売員給料手当、支払利息、割引料、従業員教育費、租税公課、研究開発費、その他管理費 |

| 変動費 | 直接材料費、買入部品費、外注費、間接材料費、その他直接経費、重油等燃料費、当期製品知仕入原価、当期製品棚卸高―期末製品棚卸高、酒税 | |

| 卸・小売業 | 固定費 | 販売員給料手当、車両燃料費(卸売業の場合50%)、車両修理費(卸売業の場合50%)販売員旅費、交通費、通信費、広告宣伝費、その他販売費、役員(店主)給料手当、事務員(管理部門)給料手当、福利厚生費、減価償却費、交際・接待費、土地建物賃借料、保険料(卸売業の場合50%)、修繕費、光熱水道料、支払利息、割引料、租税公課、従業員教育費、その他管理費 |

| 変動費 | 売上原価、支払運賃、支払荷造費、支払保管料、車両燃料費(卸売業の場合のみ50%)、保険料(卸売業の場合のみ50%)

※ 小売業の車両燃料費、車両修理費、保険料はすべて固定費 |

|

| 建設業 | 固定費 | 労務管理費、租税公課、地代家賃、保険料、現場従業員給料手当、福利厚生費、事務用品費、通信交通費、交際費、補償費、その他経費、役員給料手当、退職金、修繕維持費、広告宣伝費、支払利息、割引料、減価償却費、通信交通費、動力・用水・光熱費(一般管理費のみ)、従業員教育費、その他管理費 |

| 変動費 | 材料費、労務費、外注費、仮設経費、動力・用水・光熱費(完成工事原価のみ)運搬費、機械等経費、設計費、兼業原価 |

参考資料:中小企業庁「中小企業BCP策定運用指針」

固定費・変動費の分け方

ここからは、費用を固定費と変動費に分類する具体的な方法を解説します。

費用を固定費と変動費に分ける作業は「固変分解」と呼ばれます。このプロセスは、費用と利益の関係を数値化し、経営判断に役立てることが目的です。

固定費・変動費を分ける理由

固定費と変動費を分けて管理することは、経営において極めて重要です。固定費と変動費を分けることで、売上と費用の関係性が明確になり、利益を予測しやすくなるからです。

例えば、固定費が過剰に大きくなると利益を圧迫し、赤字リスクが高まります。また、変動費は売上に連動するため、変動費を把握することで売上が増加した際に費用がどのくらい増加するかを予測できます。

このように、固定費と変動費を分類・整理することで、自社のコスト構造がより鮮明になります。その結果、経営状態を的確に把握できるようになり、安定した運営を目指すための指針が得られるのです。

勘定科目法

固変分解の方法として実務でよく使われるのが「勘定科目法」です。

この方法では、支払家賃は固定費、材料費は変動費といった具合に、あらかじめ各勘定科目を固定費または変動費のどちらかに分類します。その分類をもとに費用を分解していきます。

業種や費用が発生する理由によって分類方法は異なるため、自社の状況に合わせたルールを策定します。先に紹介した中小企業庁の業種別一覧表は、この方法に基づいて作成されているため、参考にすると分かりやすいでしょう。

勘定科目法は、企業が普段使っている仕訳の「勘定科目」を活用するため、取り組みやすい点が特徴です。ただし、経費の細かい変動を見逃すことがあり、特に一部の費用が固定と変動の両方にまたがる場合や、売上との関係が明確でない費用がある場合は、誤差が生じる可能性があります。

回帰分析法(最小二乗法)

固変分解には、「最小二乗法」を使ったExcelの「回帰分析」という方法もあります。「売上高」と「総費用」の実績データを散布図にプロットし、近似曲線から変動費と固定費を割り出します。

回帰分析法では、売上高と総費用のデータを基に、数学的に固定費と変動費を分けるため、より精度の高いコスト分析ができます。特に、売上との関係が明確な費用項目に対して有効です。

固変分解は、経営の土台となるコスト構造を見直す第一歩です。まずは、自社に合った方法を選び、固定費と変動費を明確に分類してみましょう。その分析結果をもとに、次のステップとしてどの固定費を削減すべきか、変動費の割合をどのように最適化するかを検討します。

固定費管理に役立つ指標

固定費と変動費を正確に把握できると、利益率や収益性を測るための重要な経営指標を活用できるようになります。これらの指標をもとに経営分析を行うことで、固定費の削減ポイントを特定したり、売上増加に伴う利益改善効果を予測することが可能です。

特に、適切な固定費の管理は企業の安定した成長に欠かせません。ここでは、固定費管理に役立つ以下の4つの指標について解説します。

- 損益分岐点

- 変動費率

- 限界利益

- 安全余裕率

損益分岐点

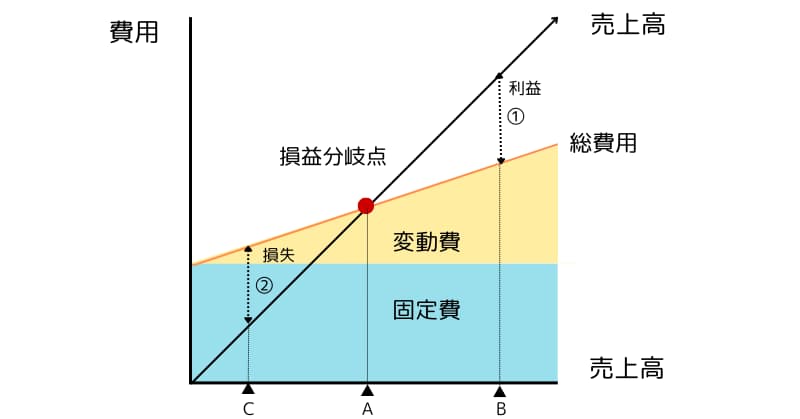

「損益分岐点」とは、収益と費用の相互関係を理解するために用いる指標です。売上高と費用が全く同じ金額、つまり利益がゼロになる売上高を「損益分岐点売上高」と呼び、この売上高を上回れば黒字、下回れば赤字となります。

グラフ上で、売上高を示す直線と総費用(固定費+変動費)の直線が交わるポイントが「損益分岐点」です。この時の売上高(A)が、「損益分岐点売上高」に該当します。売上高がBであれば、①の点線部分が利益、Cであれば②の点線部分が損失を示します。

損益分岐点売上高を計算する式は以下のようになります。

| 損益分岐点売上高=固定費÷(1-変動費÷売上高) |

損益分岐点を知ることで、赤字を避けるために必要な最低限の売上高を把握できます。また、損益分岐点分析は、リスク管理だけではなく、固定費や変動費を最適化して利益を増やすための指針にもなります。

具体的には、固定費を削減することで損益分岐点を下げることができます。つまり、利益を出すために必要な最低限の売上が低くなるということです。同じ売上であっても、固定費が少ないほど利益が増えやすく、反対に固定費が多いと赤字に陥るリスクが高まります。

変動費率

次に、「変動費率」について説明します。変動費率とは、売上高に占める変動費の割合を示すもので、以下の式で計算されます。

| 変動費率=変動費 ÷ 売上高×100(%) |

変動費率が高いということは、売上が増加した際にコスト負担も大きくなることを意味します。つまり、せっかく売上が伸びても費用も増大してしまい、思ったほど利益は伸びない状態になります。

ただし、業種によって適切な変動費率は異なるため、変動費率が高いことが必ずしも問題とは言えません。例えば、人材派遣業や小売業は一般的に変動費率が高い業種とされています。一方で、製造業やソフトウェア・ITサービス業など固定費の割合が高い業種では、変動費率が低い傾向にあります。

自社の変動費率と業界平均を比較することは、自社のコスト構造が健全かどうかを判断する上で重要です。

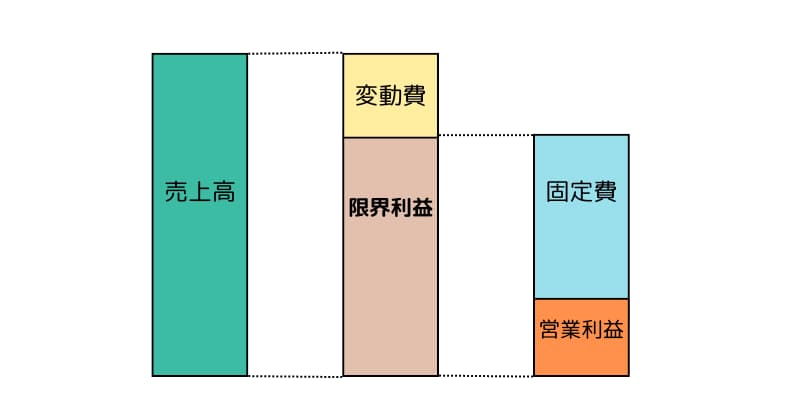

限界利益

売上高から変動費を差し引いた金額を「限界利益」と呼びます。限界利益は、商品やサービスを販売した際に直接得られる利益であり、売上と連動して増減します。計算式は以下の通りです。

| 限界利益=売上高-変動費 |

限界利益には、固定費と営業利益の両方が含まれます。そのため、限界利益が固定費を下回ると赤字、上回ると黒字となります。

固定費を削減すれば、限界利益から固定費を引いた後に残る「利益」が増えます。つまり、固定費を適切に管理することで利益を確保しやすくなり、経営の安定につながるということです。

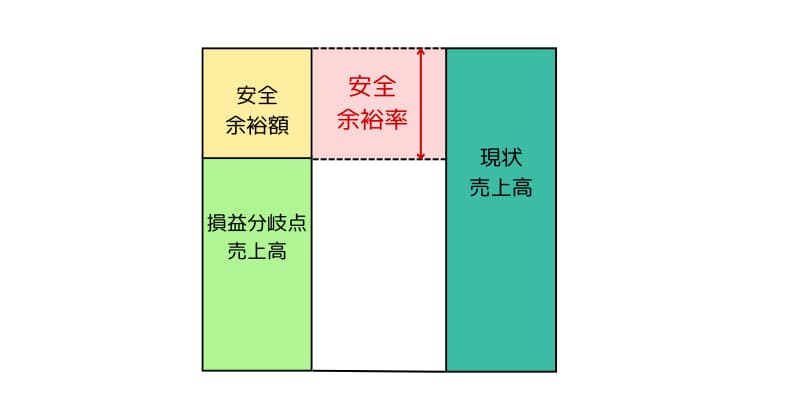

安全余裕率

「安全余裕率」とは、経営にどれだけ余裕があるかを示す財務指標で、「経営安全率」とも呼ばれます。計算式は以下の通りです。

| 安全余裕率=(売上高-損益分岐点売上高)÷売上高×100(%) |

安全余裕率とは、現状の売上高と損益分岐点売上高の差額(安全余裕額)が、売上全体に対してどれくらいの割合を占めているかを示す指標です。例えば、安全余裕率が20%の場合、売上高が1,000万円なら200万円(20%分)減少しても赤字にはならないことを意味します。

安全余裕率は、経営のリスク評価において重要な役割を果たします。安全余裕率が高いほど経営に余裕があり、安定していることを意味します。一方、数値が低ければ、収益構造の見直しや固定費の削減を検討する必要があることを示唆します。

★経理業務のリソース不足でお困りではありませんか?入金管理や経費精算などの定型業務をアウトソーシングすることで、固定費管理をはじめとしたコア業務に専念できる環境が整います。経理業務の効率化にご興味のある方は、ぜひ下記の資料をご一読ください!

固定費削減・見直しのポイント

利益率向上のためには、固定費の見直しが重要です。しかし、固定費は事業成長に必要なコストのため、むやみに削減するとリスクを伴います。

もし短絡的に設備投資や人件費を削減すれば、事業の競争力が低下し、最悪の場合は企業の破綻につながる可能性もあります。大切なのは、無駄なコストを見極め、リスクを回避しながら効率的に固定費を管理することです。

ここでは、固定費を適切に削減するために注意すべき3つのポイントを解説します。

- 現状を正確に把握する

- 短期的視点と長期的視点を持つ

- 削減の優先順位を設定する

現状を正確に把握する

やみくもに固定費を削減するのではなく、まずは現状を正確に把握することから始めましょう。固定費の内訳を詳細に洗い出し、削減可能な項目を明確にすることが重要です。

具体的には、減価償却費や光熱費など、勘定科目ごとに分析を進めます。勘定科目ごとの支出額をデータ化し、必要な費用と無駄な費用を精査します。

また、それぞれの費用が総費用に占める割合を可視化することも効果的です。そうすることで、どの費用が経営に大きな影響を及ぼしているかを把握しやすくなります。これにより、削減の優先順位をつけやすくなり、効率的なコスト管理が可能になります。

▼固定費の見直しに向けて、経理業務を効率化したい方は必見!▼

業務のムダを発見できる業務棚卸シートをご用意しました。ぜひ以下のバナーより無料ダウンロードしてご活用ください!

短期的視点と長期的視点を持つ

固定費を見直す際には、短期的視点と長期的視点、両方の視点を持つことが重要です。

短期的な視点では、無駄な支出や契約の見直しなど、即効性のあるコスト削減の方法を考えます。例えば、購入予定の機械設備や内装設備が本当に必要か、現状の設備で代用できないかなどを検討します。

長期的な視点では、導入に多少の時間や費用がかかっても、将来的には業務効率化やコスト削減につながる方法を考えます。具体的には、ITツールの導入や業務フローの改善が挙げられます。

短期的・長期的両方の視点からの取り組みによって、固定費の構造を根本的に見直すことができます。

削減の優先順位を設定する

削減の順序を考えることも重要です。まずは、経営に大きな影響を及ぼさない項目から着手し、段階的に進めていくのが効果的です。

固定費は通常、長期間にわたって支出されてきた費用のため、その削減が従業員に大きな影響を及ぼす場合もあります。福利厚生費が削減されたり、オフィスの使用方法が変更されたりすることは、従業員のストレス増加や士気の低下につながります。

固定費削減を実行する際は、従業員に理解してもらえるよう、丁寧な説明や密なコミュニケーションを心がけることが重要です。削減が一方的な決定とならないよう、透明性を持って進めましょう。

固定費削減の方法

固定費削減の対象には、人件費はもちろん、オフィスコストや光熱費など、あらゆるコストが含まれます。それぞれのコストについて、どのように削減を進めるべきか、詳しく解説します。

オフィスコストの見直し

まずは現状のオフィスの運営形態が最適かどうかを見直します。オフィスの運営には多額の費用が発生するため、コストを見直すことで大きな削減効果が期待できます。

無駄な資産の整理

使用していない設備や機器はないでしょうか。これらを処分すると、オフィススペースを縮小できるだけでなく、減価償却費やリース料の削減にもつながります。

また、テレワークを促進することで、賃料が安い地域へのオフィス移転が可能になります。さらに、サテライトオフィスの活用もオフィスのダウンサイズに効果的です。オフィス賃料は固定費の中でも大きな割合を占めるため、これらの方法で大幅なコスト削減が期待できます。

▼こちらの記事では、リモートワークに必須の「リモートワークツール」を紹介しています。リモートワークツールについて詳しく知りたい方は、ぜひご参考ください。

ペーパーレス化・デジタル化

ペーパーレス化やデジタル化の推進も有効です。ペーパーレス化を進めることで、印刷や郵送にかかるコストを削減できるだけでなく、紙の書類を保管するためのスペースも不要になります。

さらに、ITツールやシステムを導入してデジタル化を進めれば、従来のアナログ業務を効率化することが可能です。業務の質を維持しつつ、作業時間の短縮や人件費の削減にもつながります。

▼こちらの記事では、ペーパーレス化の成功事例や進め方を紹介しています。ペーパーレス化について詳しく知りたい方は、ぜひご参考ください。

契約費用の最適化

契約費用は見直す機会が少なく、肥大化しがちな経費の一つです。内容を精査し、現状に見合った契約に変更するなど、適正化していきましょう。

各種契約費用の最適化

賃貸契約、保険、ソフトウェアライセンスなど、各種サービスや契約にかかる費用を洗い出し、それぞれが本当に必要かどうかを精査しましょう。不要な契約は解約し、条件を再交渉することで、契約費用を削減できます。

特に、電話・ファックス・インターネットなどの通信サービスは、単体では高額な費用になる場合があります。契約の一本化を進めるなど、プランを見直すことでコストを効率的に管理できます。

広告費の効率化

広告宣伝費を単に削減するだけでは、売上の減少につながるリスクがあります。そのため、削減には工夫が必要です。

質を落とさずコストを抑えるためには、デジタル広告の活用が効果的です。SNSやWebサイトの広告を活用し、費用対効果を重視したプロモーションを行うことで、無駄を減らしながら効果的な集客ができます。

▼広告運用をアウトソーシングすることで、コスト削減や業務効率化につながります。広告運用のコスト削減をご検討の方は、こちらの記事もご覧ください。

ITツールの導入

ITツールを導入して業務の効率化を進めることも、コスト削減につながります。これにより、従業員の作業時間が短縮され、人件費の削減が可能となります。

具体例としては、RPA(ソフトウェアロボットによる業務自動化)やクラウドサービスの導入などが挙げられます。業務フローが自動化され、大幅な作業時間の短縮が実現します。

▼こちらの記事では、RPAでできることや活用事例などをわかりやすく解説しています。RPAでの業務自動化にご興味がある方は、こちらの記事もご覧ください。

業務のアウトソーシング

業務のアウトソーシングもコスト削減に効果的です。内製化していた業務を専門業者に外注することで、固定費の最適化が図れます。

例えば、バックオフィス業務やカスタマーサポートを外部に委託することで、これらの業務にかかる人件費やオフィスコストを継続的に削減できます。アウトソーシング導入により、業務の質を高く保ちながら、固定費を効率よく削減することが可能です。

固定費削減はHELP YOUにおまかせ

業務のアウトソーシングは、固定費削減を実現するための有効な手段です。「HELP YOU」はバックオフィスやカスタマーサポートなど幅広い業務を効率化し、貴社のコスト削減を支援します。

HELP YOUの特徴

HELP YOUは、株式会社ニットが運営するオンラインアウトソーシングサービスです。

厳しい採用プロセスを突破した優秀なスタッフがお客様をサポートし、コア業務に集中できる環境づくりを支援します。

| 特徴 | ・経理や総務などのバックオフィス業務からマーケティングまで、幅広い業務を依頼できる ・チーム制の「チームプラン」と専属アシスタントによる「1名専属プラン」を選べる ・最短3日で優秀な人材を確保できる ・AIやRPAツールを用いた業務の自動化にも対応 |

| 対応業務 | ・経理 ・人事・労務・採用 ・営業事務 ・秘書・総務 ・マーケティング・広報 ・ECサイト ・資料作成 など ※各サービスはご要望に合わせて組み合わせが可能 |

| 費用 | <チームプラン> ・月額:10万円~(税抜) ・実働時間:30時間~ <1名専属プラン> ・実働時間:30時間~ |

▼HELP YOUサービスの詳細を知りたい方は、こちらの資料もご覧ください

▼HELP YOUのユーザーレビュー・口コミ

管大輔さんのHELP YOUに関するレビュー|ミナオシ

「どんな業務をどこまで依頼できるか」「自社にはどのプランが合っているか」など、ご質問はメール・電話にて無料で承っております。ぜひお気軽にお問い合わせください!

アウトソーシングによるコスト削減の成功事例

HELP YOUのアウトソーシングサービスを導入したことで、大幅なコスト削減に成功した株式会社nottecoの事例をご紹介します。

株式会社nottecoは、ライドシェア分野で車の空席をシェアするプラットフォームを運営しています。同社は、細かな雑務やコスト管理に課題を抱え、以前はクラウドソーシングサービスを利用していました。しかし、詳細な指示が必要なため、かえって業務が煩雑になり、手間が増えてしまったそうです。

そこでHELP YOUを導入したところ、大まかな依頼でも担当者が業務を整理して進めてくれるため、指示にかかる時間が大幅に削減されました。

その結果、雑務を安心して任せることができ、従業員の負担が軽減。人件費が削減されたことで、コストを従来の3分の1まで削減できました。また、納品物の質も向上し、生産性も向上したと、非常にご満足いただいています。

▼詳しくはこちら

固定費のまとめ

固定費の最適化は、企業の利益率に直接的な影響を与えるため、非常に重要な課題です。

売上に関係なく発生する固定費は、時に利益を圧迫する要因となります。利益率を向上させるには、固定費を適切に見直し、最適化することが欠かせません。

ただし、単に業務を縮小して費用を削減するだけでは、企業の成長や価値に悪影響を与える可能性があります。その点、専門性を持つアウトソーシングサービスにバックオフィス業務などを委託すれば、業務の質を維持しながら効率的に固定費を削減することが可能です。

貴社に最適な固定費削減の方法について、ぜひHELP YOUにご相談ください。貴社のニーズに合わせた最適なサポートを提供いたします。

▼関連記事

経理業務はHELP YOUにおまかせ

膨大な時間がかかる上に、知識を必要とする経理業務。

毎月・毎年発生する作業に追われて、大事な業務に手が回らなくなっていませんか?

「大量の仕訳作業が大変」

「本当はもっと別のことに時間を使いたいのに…」

「できればプロに任せたいけど、どうやって依頼すればいいの?」

このようなお悩みを抱える方のため、HELP YOUでは経理業務のアウトソーシングサービスを行っています。

HELP YOUに経理業務をアウトソーシングすると

◎領収書のデータ入力や請求書発行など、あらゆる経理業務が片付く

◎現状の課題から最適なフローを導き出し、業務効率化も実現

◎経理業務の負担が減ることで、コア業務に集中できる環境が整う

HELP YOUは一緒に課題を解決するパートナーとして伴走し、貴社の業務効率化を実現します。クライアント様への導入実績は900以上。

この機会にアウトソーシングを導入し、自社の価値創出に注力しませんか?

ご興味のある方は、ぜひ無料相談をご利用ください。

お電話での無料相談はこちらをご利用ください。050-3187-5599(平日10~18時)