従業員満足度とは!ES向上のメリットと高い企業が取り組んでいること

従業員満足度(ES)は、企業の生産性につながる重要な指標です。従業員満足度を継続的に高めることで、顧客満足度の向上や安定した企業運営が叶います。一方、従業員の不満や悩みを放置してしまうと、業績の低下や人材の流出を招く可能性があります。

この記事では企業経営者や上長の方に向け、従業員満足度のメリットや向上させる取り組み、従業員満足度の調べ方を解説します。記事を読むことで、従業員満足度(ES)を高める具体的な施策のヒントを得られるでしょう。

従業員満足度とは

従業員満足度とは、従業員一人ひとりが自らの職場や仕事に対してどれだけ満足しているかを示す指標のことです。別名「ES(Employee Satisfaction)」といい、この満足度が高くなれば従業員のモチベーションが上がり、企業全体の生産性や業績の向上につながります。

アメリカの心理学者の理論によると、従業員満足度は「動機付け要因」と「衛生要因」の二つで構成されています。

動機付け要因…従業員満足度を高める要因。「成果」「達成」「評価」など、仕事の充実感や達成感を生む要素のこと。

衛生要因…従業員の不満を引き起こす要因。「組織の方針」「給与」「職場環境」「人間関係」などが該当する。

注意しなければならない点は、この二つに相関関係がないことです。

例えば従業員が給与に不満を持つ場合、昇給によって不満の原因(衛生要因)は解消できますが、満足度は向上しません。従業員満足度(ES)の向上には動機付け要因の強化が必要であることを覚えておきましょう。

従業員満足度調査(ES調査)の普及

従業員満足度調査(ES調査)は、従業員一人ひとりの仕事内容、職場環境、人間関係、福利厚生などに対する満足度を調査することです。

近年、多くの企業で従業員満足度調査が実施されています。NTTコムリサーチによると、ES調査を実施した企業の割合は69.2%であり、実施企業の86.6%が「継続的に調査を行う意向がある」と答えています。

また、ES調査の目的は従業員の労働環境意識の把握のためであり、実施率が伸びている背景には深刻な人材不足が影響していると考えられます。長期的に優秀な人材を確保するために、ES調査は今後ますます重要な施策になっていくといえるでしょう。

参考:NTTコムリサーチ「『従業員満足度調査』に関する調査結果」

従業員満足度向上のメリット

続いて、従業員満足度向上のメリットを詳しく述べていきます。

生産性の向上

一つ目のメリットは生産性の向上です。会社に対して満足度の高い従業員は主体性があり、より効率的に働く傾向があります。

また、従業員のモチベーションの高まりは従業員同士のコミュニケーションを活発化します。結果、連携がとりやすくなり、課題解決の手がかりを見つける機会も増えるはずです。

離職率の低下

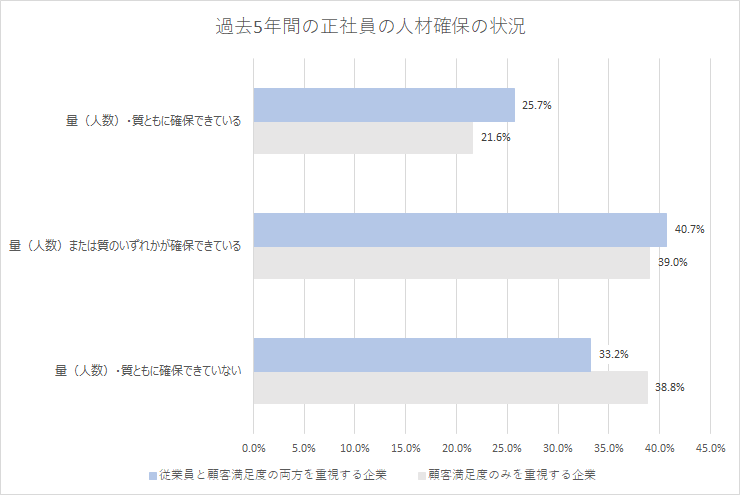

次に、従業員が会社組織を離れる確率が低くなる点も従業員満足度(ES)向上のメリットです。

従業員が会社に魅力を感じ、満足しているかどうかはその企業の離職率に大きく影響します。不満を持つ社員は魅力的な企業を求めて移動しますが、離職率の高い企業にとって新たな人材の確保や育成は大きなコストとなるでしょう。

厚生労働省の資料には、過去5年間の正社員の人材確保状況において、従業員満足度と顧客満足度を重視する企業は顧客満足度のみを重視している企業よりも、人材確保に成功しているとの結果が示されています。

参考:厚生労働省「取り組みませんか?『魅力ある職場づくり』で生産性向上と人材確保」より作成

この結果を見ても、従業員満足度(ES)の高さが離職率の低下につながることは明らかです。

顧客満足度の向上

次のメリットは、顧客満足度の向上です。従業員満足度の高まりは顧客サービスの質にも表れます。満足している従業員は自らの仕事に誇りを持ち、顧客に対してより良いサービスを提供する可能性が高いからです。

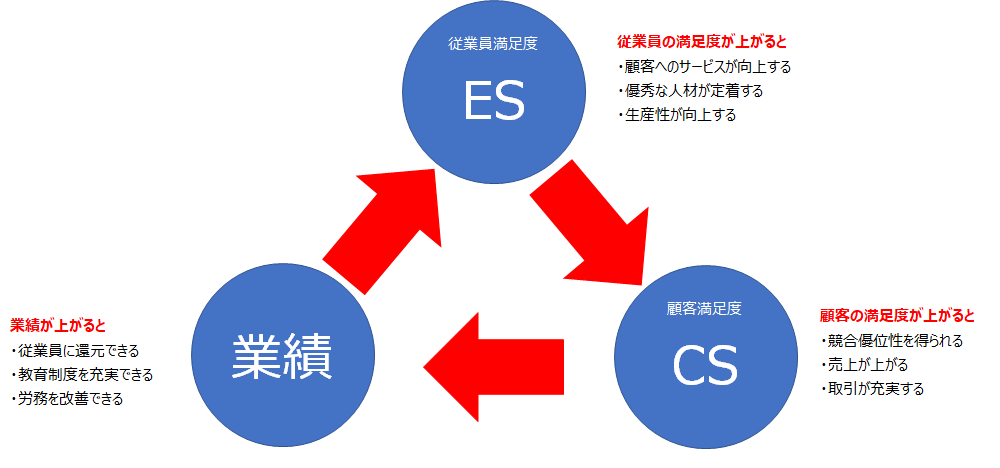

従業員満足度(ES)、顧客満足度(CS/商品やサービスを購入した顧客の満足度を測る指標)、業績は相関関係にあるといわれており、これを「満足のピラミッド」と呼びます。

従業員満足度(ES)が上がると顧客へのサービスが向上するだけでなく、生産性アップや人材の定着化が進み、顧客満足度(CS)が向上します。顧客満足度(CS)が上がるとファンの増加により売上が伸びるため、業績が向上。そして、業績の向上は給与アップや職場環境の改善といった形で従業員に還元され、従業員満足度(ES)がさらに向上するサイクルが生まれるのです。

このサイクルを回していくことで、企業は持続的な成長を遂げられます。

新しい人材の採用

最後のメリットは、新しい人材の採用が容易になる点です。高い従業員満足度(ES)は企業イメージを向上させます。従業員はその企業の良さを外部に伝える可能性が高く、これが口コミとして広がれば求職者たちの間で「あの企業は働きやすい」と評価を高めることも可能です。

また、従業員満足度の高さは採用時のアピールポイントとなります。求職者にとって魅力的な職場であると宣伝でき、新しい人材の採用に役立ちます。

従業員満足度が低い会社の特徴

では、従業員満足度(ES)が低い会社の特徴とは何でしょうか。確認しておきましょう。

高い離職率

最初の特徴は、従業員の離職率が高い点です。従業員満足度が低いと、従業員が組織を離れる確率が高まります。

この背景には職場環境の悪さや福利厚生の充実度の不足など多くの要因がありますが、大手求人サイトの調査では、「職場の人間関係の悪さ」「給与の低さ」が上位に入っています。

参考:エン・ジャパン「『エン転職』1万人アンケート(2022年10月)」

離職率の高い企業は優秀な人材が集まりにくく、評判を落としてしまうリスクもあるのです。

低い生産性

次に挙げる特徴は、低い生産性です。会社に満足していない従業員は仕事への熱意や意欲(モチベーション)が低く、仕事の効率や質が落ちることがあります。

具体的に起こりやすい状況は以下のとおりです。

- 仕事に対する責任感が低下し、細かいミスを見逃しやすくなる

- 仕事への興味関心が薄れ、ミスが起こりやすくなる など

コミュニケーションの不足

コミュニケーションの不足も従業員満足度(ES)が低い会社(企業)の特徴です。特に上層部や経営陣とのコミュニケーションが不十分である場合、会社の方針やビジョンが明確に伝わっていないことが多いでしょう。これでは従業員に不安や疑問が生じてしまいます。

また従業員の業務に問題が生じたときは、解消できる相談・共有の場が必要です。しかし、従業員満足度(ES)の低い会社(企業)はそういった場が機能しておらず、従業員がストレスを抱えている可能性が高いといえます。

あいまいな報酬体系と人事評価

四つ目の特徴はあいまいな報酬体系と人事評価です。具体的には以下の状況が当てはまります。

- 市場価値や業績に比べて給与・ボーナスが低く設定されている

- 給与の公平性が欠けている

- 評価制度が不透明(実績や能力とは無関係な評価)

- 昇進の機会が不平等

従業員満足度(ES)が低い会社はこのような傾向があり、従業員間の摩擦や不満が生じやすいでしょう。

働き方の問題

続いて、従業員満足度(ES)が低い会社は働き方の問題が顕著です。過度な残業は従業員の健康や家庭生活に悪影響を及ぼします。また、休暇が取りづらい職場環境は従業員の疲労を蓄積するため、仕事の質が低下しかねません。

このように、従業員満足度が低い会社(企業)はワークライフバランスが取れない働き方になっています。

職場の対人関係の問題

職場の対人関係の問題が生じやすい点も特徴の一つです。ハラスメントやいじめ、偏見は従業員の心の安定やモチベーションを大きく低下させます。

職場の人間関係を理由に転職した人を対象とした調査では、「ハラスメントを受けた」ことが転職理由として最も多い回答でした。特に「上司・先輩のパワハラ」、「上司と合わない」と答えた人が多く、上司の不適切な言動や態度が前述した「離職率の高さ」につながることが分かります。

従業員満足度(ES)を高めるには、これらの問題の改善策を講じなければなりません。

参考:Biz Hits「職場の人間関係を理由に転職した人への意識調査」

研修や教育の不足

次に挙げる特徴は、研修や教育の不足です。新しい技能や知識を身に付ける機会が限られると、従業員は自身の成長やキャリアアップの可能性を感じにくくなります。

適切な研修やサポートがない会社(企業)では、業務効率や質が低下してしまいます。従業員の成長を促す研修や教育の提供は、企業の成長と従業員満足度(ES)向上に欠かせません。

福利厚生の充実不足

福利厚生の充実不足も従業員満足度(ES)の低い会社に表れやすい特徴です。

具体的には、健康保険、退職金、休暇などの福利厚生が十分に提供されていない、または他の企業と比較して内容が劣る場合を指します。

このような会社(企業)は、人への投資を軽視していると見られます。人を大切にしない企業は人々を引き寄せられず、長く留めることが難しいでしょう。

経営の不透明性

最後の特徴は、経営の不透明性です。経営方針や会社の方向性が明確に従業員に伝わっていないと、従業員は自分の役割や貢献が会社(企業)のビジョンにどのように関連しているのかを理解するのが難しくなります。

また、経営陣の決定が不透明であると、従業員は自分たちの意見や提案が真剣に受け取られているのか疑問が生まれやすいでしょう。

従業員満足度が高い企業が取り組んでいること

続いて、従業員満足度(ES)が高い企業が取り組んでいることをご紹介します。

公平な報酬体系と評価

公平な報酬体系と評価は従業員満足度を大きく左右し、従業員のモチベーションや業績につながります。従業員満足度(ES)が高い企業は年功序列や性別ではなく、業界標準や従業員の実績、貢献度に応じた給与やボーナスを提供しています。

例えば、ある大手ソフトウェアメーカーは従業員の日々の成果と成長を評価する独自システムを導入。結果、従業員のエンゲージメントが向上し、離職する従業員が減少しました。

このように、従業員満足度(ES)が高い会社(企業)は、従業員が納得できる公平な評価と報酬体系を実施しています。

参考:HR NOTE「【最先端1on1】アドビの『Check-in』年8万時間の工数削減とエンゲージメント向上をどう実現したのか? 」

フレキシブルな働き方の推奨

従業員満足度(ES)が高い企業は、多様なライフスタイルや家族の形態、個人の価値観に合わせた職場環境を提供しています。

柔軟な勤務制度の例:

- リモートワーク

- フレックスタイム

- 時短勤務

- 自由なドレスコード など

また、従業員満足度(ES)の高い企業は有給休暇の取得を奨励し、家族や個人の大切な時間を尊重する文化の醸成も行っています。そのため、従業員は自身の生活リズムや家族のニーズに合わせた働き方ができるのです。

継続的な教育・研修

従業員満足度(ES)を高める施策として、多くの企業が行っているのが「継続的な教育・研修」です。

例:

- 従業員のキャリアの発展に合わせた研修

- 資格取得のサポート

- 新しいスキルや業界のトレンドを学ぶための教育プログラム など

さらに、経営陣やマネージャーに対するリーダーシップトレーニングやコーチングを行い、組織全体の成長を促進している企業もあります。

従業員は自身の活躍により部署や企業全体の成績が向上していると実感すると、モチベーションが上がります。また、共通の教育・研修を受けることで、組織の一体感やチームワークが生まれるでしょう。

福利厚生の充実

次の取り組み(施策)は、福利厚生の充実です。福利厚生は従業員のストレスを軽減し、心身のバランスを保ちます。

従業員満足度(ES)が高い企業が行っている福利厚生は、次のようなものです。

- 健康診断の実施

- ストレス対策、メンタルヘルスのサポート

- フィットネス施設の利用

- 食事補助

- スキルアップ手当など

これらの施策は従業員をより健康にし、企業の生産性や業績の向上につなげてくれます。

明確なキャリアパス

従業員満足度(ES)が高い企業は、企業ビジョンが従業員間で共有されており、従業員ひとり一人の「明確なキャリアパス」の提供にも注力しています。従業員のキャリアの方向性や目標を明確にし、モチベーションを維持しやすくしているのです。

具体的には次のような施策を行っています。

- 昇進や役職のガイドラインの設定

- 定期的なキャリアカウンセリングや研修の実施

これらの施策により、従業員は長期的なビジョンを持てます。企業に長くとどまりやすくなるでしょう。

従業員の声の収集と実現

次に紹介するのは、従業員の声の収集と実現です。従業員が直面している問題や要望、提案などを正確に把握することで、企業はより良い職場環境を作れます。

(従業員の声・収集例)

- 定期的なアンケート

- フィードバックセッションの実施

- 社内SNSの導入 など

従業員満足度(ES)の高い企業は社員の率直な意見や要望を収集し、それを基に可視化したり具体的なアクションを計画・実行しています。

ポジティブな職場文化の育成

ポジティブな職場文化の育成も、従業員満足度の高い企業が取り組んでいることの一つです。例えば以下のポジティブな要素がそろうと、従業員の士気は上がりやすくなります。

- 協力的なチームワークを奨励する活動

- オープンな社内コミュニケーション

- 成長の機会

- 安心して働ける職場環境

重要なのは、従業員が自分の意見や考えを自由に表現できる、多様性と包摂性を尊重する文化の醸成です。これができると従業員同士の誤解や衝突が減少し、新しいアイディアや解決策が生まれやすくなります。

従業員満足度を向上させる取り組み

ここでは、従業員満足度(ES)を向上させる取り組みを二つ解説していきます。

継続的な改善の取り組み

一つ目は継続的な改善の取り組みです。継続的な改善には以下の効果があります。

- 従業員のニーズや期待の変化に対応できる

- 従業員の不満や問題を早期発見し、離職リスクを下げられる

- 従業員は自身の声が反映されていると感じ、コミットメントが強くなる

従業員の声や調査結果を大切にし、組織全体を良くしていきましょう。

アウトソーシングの導入

次に紹介するのは、アウトソーシングの導入です。アウトソーシングは企業の成長と従業員満足度(ES)の向上を促す重要な戦略です。

特定の業務を専門家に委託することで、従業員の業務負担を大きく軽減できます。さらに、従業員が本来の業務に集中する時間が増え、モチベーションやスキルアップの機会も増えるでしょう。

従業員満足度を向上させるHELP YOU

この章では、従業員満足度の向上におすすめのアウトソーシングとしてHELP YOUをご紹介します。

HELP YOUの特徴

HELP YOUは、株式会社ニットが運営するオンラインアウトソーシングサービスです。

優秀なスタッフがクライアントをトータルサポートし、社員がコア業務に集中できる職場環境づくりを支援します。

【HELP YOUのプラン】

<チームプラン>

お客様の窓口となるディレクターが、業務の遂行に必要なスキルを持つアシスタントを集め、チーム制でサポートするプランです。

2.チーム制なので欠員があっても業務が滞る心配なし!長期的な依頼が可能

3.さまざまな業務の依頼でも窓口は一つで簡単!頼れる「専属ディレクター」

4.海外在住の日本人スタッフによる時差を活用した夜間帯業務も可能

チームプランの主なサービス内容

HELP YOUには、さまざまなスキルを持った優秀なメンバーが多数在籍しているため、幅広い業務の依頼が可能です。

■総務業務:出張手配、スケジュール調整、名刺作成、データ整理など

■経理業務:入金管理、支払業務、請求書発行など

■人事・採用業務:求人票の作成、書類審査管理、セミナー会場手配など

■営業サポート業務:会議資料作成、データ収集、KPI管理、経費申請など

■マーケティング業務:SNS投稿、メルマガ作成、アンケート集計など

■ECサイト業務:売上管理、商品管理、サイト管理、ニュースリリース作成など

※各サービスは、お客様のご要望によって組み合わせが可能です。

チームプランに加え、固定の専属アシスタントが業務を柔軟にサポートする「1名専属プラン」、RPAツールを用いて自動化が可能な定型業務をロボットがサポートする「ロボットプラン」など、お客様のニーズに合わせたプランをご提供しています。

「どんな業務をどこまで依頼できるか」「自社にはどのプランが適しているか」など、ご質問はメール・電話にて無料で承っております。ぜひお気軽にご相談下さい!

アウトソーシングによる従業員満足度(ES)向上の事例

アウトソーシングによる従業員満足度(ES)向上の事例をご紹介します。

ソーシャルメディアでのコミュニケーション課題解決を支援するアディッシュ様は、日々の業務に追われ、最優先したい業務に時間を割けないことが課題でした。

オンラインアウトソーシングの「HELP YOU」にリサーチや資料作成を依頼したことで、社内の業務改善に成功。より生産性を高め、個々人が最も注力すべき仕事に集中できるようになったそうです。

加えて、アウトソーシングに依頼することで従業員一人一人がマネジメントの経験を積むことができ、思い描いた理想のチームづくりを実現させました。

▼詳細はこちら

「HELP YOU」の活用で社員の意識改革!メンバーのポテンシャルを引き出し生産性が向上したチーム体制 アディッシュ株式会社さま

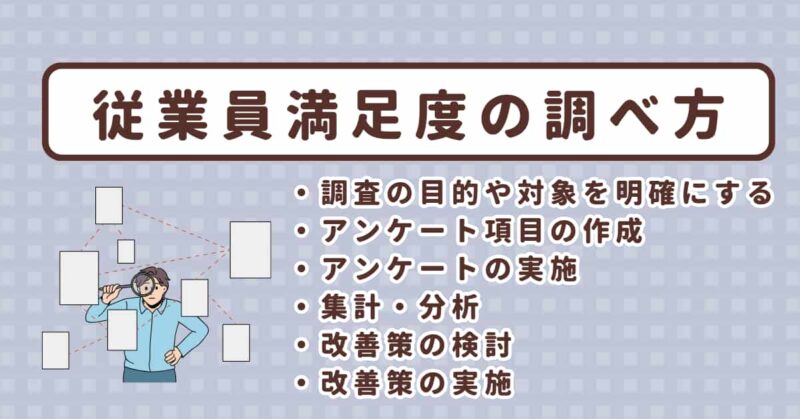

従業員満足度の調べ方

従業員満足度(ES)調査の必要性は理解しているが、実際どのように進めたらよいのかわからないという方もいるかもしれません。ここでは基本的な調査方法について解説します。

調査の目的や対象を明確にする

従業員満足度(ES)調査を実施するにあたり、最初に行うのが調査の目的と対象の設定です。

「社員の定着率の向上」「人事評価制度の明確化による従業員のモチベーション向上」など、明確な調査目的を設定します。

調査目的があいまいな場合、従業員満足度(ES)調査を実施すること自体がゴールになってしまったり、必要な調査結果を得られなかったりして、せっかくの調査結果が改善施策に活用できなくなってしまう可能性があります。

こうした事態に陥らないよう、従業員満足度(ES)調査をする際には社員全員にとって分かりやすく納得性のある目標を設定するとよいでしょう。

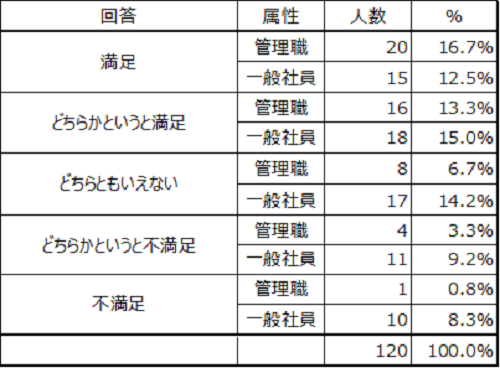

それと同時に、調査対象を決定します。「全社員」「入社3年未満の社員」「管理職/一般社員」などです。

年代・所属部署など従業員の立場により企業・仕事との関わり方は異なります。さまざまな属性の社員からの声を拾い、より多くの従業員の満足度を上げるためにも、対象は幅広く設定することをおすすめします。

アンケート項目の作成

従業員満足度(ES)調査の目的・対象を明確にしたら、アンケートの内容を作成します。

アンケートの匿名/記名の決定なども大きな要素ですが、もっとも重要なのが質問項目の設計です。

会社として把握したい内容を的確に把握できる項目になっているのかがポイントです。設計した項目と具体的な設問の整合性を含めてチェックしましょう。

【仕事に関する項目】

仕事へのやりがい・充足感を感じられるかに関する項目です。

自分の実力相応の仕事量・質になっているか、仕事を通じて自分自身が成長しているかなどを調査します。

【上司に関する項目】

上司との関係性や言動に対して満足度を得られるかについての項目です。

上司からの指示・アドバイスなどが明確か、チームメンバーを掌握できているか、報連相がしやすい雰囲気か、パワーハラスメントがないかなどが明確になります。

【職場環境に関する項目】

働いている環境への満足度についての項目です。

職場でのハラスメントの有無、職場の風通し、組織風土、適切な人間関係が構築できるかなどに関して調査します。

【人事評価に関する項目】

人事評価に対する満足度を調査するための項目です。

会社からの処遇に満足しているか、給与・評価が適切だと感じているか、人事評価の公平性、福利厚生に対して満足しているかなどを調査します。

【会社・経営に関する項目】

企業ビジョンや企業理念への満足度を調査する項目です。

経営陣が従業員に企業や企業理念ビジョンを提示できているか、企業の将来性を明示しているか、従業員を大切にしているか、チャレンジできる企業や組織風土があるかなどについて調査します。

***

項目を作成したら、それに即した質問と回答形式を決定します。

設問は全ての対象者の回答が同じものにならないよう、属性により差が出るような質問を用意しておくと、属性による意識の違いを鮮明にすることができます。

分量は、回答する従業員の負担にならない程度の量にしましょう。質問量が多すぎると回答意欲が薄れ、正確な回答を得られない可能性があるためです。

10分程度で全て回答ができるぐらいの分量にしておくと、無理なく調査できるでしょう。

回答形式は一般的に「自由記述形式」と「選択形式」の2種類がありますが、自由記述形式だと従業員が負担に感じる可能性があるため、回答時間の短縮も考慮し「選択形式」にすることをおすすめします。

参考:独立行政法人労働政策研究・研修機構(三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社)「ES調査とそれに基づく組織改革」

アンケートの実施

調査内容の設定まで終わったら、実際に調査を行います。

実際に調査を行う際には経営陣・従業員の理解が不可欠です。調査時間をなるべく短縮するためにも、調査の趣旨・目的などをあらかじめ説明しておくと回答率・回答の信ぴょう性が上がります。

調査方法は主に「アンケート形式」と「インタビュー形式」の2種類あります。調査項目・対象者の人数などによって最適な方法で行いますが、調査対象者の人数が多い場合は、アンケート形式で調査するのが一般的です。

インタビュー形式の場合、実際にインタビューを行うのが外部委託の担当者であっても匿名性が担保されないと警戒し、従業員が本音で話さない傾向にあります。プライバシー保護の観点からもアンケート形式で行うとよいでしょう。

また、アンケート形式の場合は、調査用紙を配布し従業員に記述してもらう方法とオンラインの2つの方法があります。

前者は配布・回収の手間、従業員の記述の手間、回収後の集計作業の負担がかかります。前述の通りプライバシー保護の観点からもオンラインで実施することをおすすめします。

集計・分析

アンケートが完了次第、アンケートの集計・分析作業を行います。

従業員満足度調査の集計には、主に「単純集計」「クロス集計」「満足度の構造分析」の3つが用いられます。これらの手法で分析することで、自社に内在する課題を顕在化し、適切な改善アプローチが可能になります。

【単純集計】

アンケートによる調査結果の全体感を把握するために用いるのが単純集計です。

各質問に対して何人が回答したのか(回答数)、その割合は全体の何パーセントか(回答比率)を算出します。

年代や部署といった従業員の属性を問わず、従業員の満足している項目や満足していない項目を把握できます。

【クロス集計】

クロス集計は単純集計で得た値に年代・部署・性別などの属性を掛け合わせ、さらに細かく集計したものです。

質問に対して属性ごとに細かく集計することで、会社全体の傾向からさらに深化した、各属性が抱える課題などを明らかにします。

年代・役職の有無などにより会社や仕事との向き合い方に差が生じることが多々あるため、クロス集計で浮き彫りにすることで、属性に応じたきめ細かな人事戦略・人材の定着化などに活用できます。

【満足度の構造分析】

従業員満足度(ES)の構造分析は、各項目の相関係数を導き出す集計方法です。

満足度が高い従業員は、1項目だけでなく複数の項目に対して高い満足度を示します。そうした従業員が、どの質問に対して高い満足度を示したのかを明らかにすることで、満足感を得るために重視しているポイント(項目)が何か、それをどれくらい重要だと考えているのか(重視度)を把握します。

重視度と満足度を以下の4つに分けて分析します。

- 重視度が高く満足度も高い

- 重視度が高いが満足度が低い

- 重視度は低いが満足度は高い

- 重視度が低く満足度も低い

これらを把握することで、優先的に改善すべき項目を抽出します。具体的には、従業員が重視しているにもかかわらず満足度が低いものが優先的に改善に取り組むべき項目です。

この分析を行うことで、満足度に対する改善点が見出しやすくなり、結果として課題や問題点の特定につなげられるのです。

改善策の検討

従業員満足度(ES)をアップさせるには、集計結果を分析し課題や改善点を見つけるだけでなく、それを活かすべく改善策を検討することが重要です。

一般的に考えられるのは、「人事制度の改定と運用の見直し」「部署横断型のプロジェクトチームの立ち上げ」「職場の整理整頓」などです。

集計・分析によって顕在化した社内の課題は、担当部署だけで解決できる問題ではありません。経営陣・他部署の協力が不可欠です。早々にフィードバックを行い、部署横断型の改善プロジェクトチームを立ち上げるなど、周囲と連携して改善に努めるとよいでしょう。

同時に、経営陣に会社の現状と改善の必要性を理解してもらう必要があります。これを怠ると社内の改善が進まず、従業員満足度が低下、企業活動を停滞させる可能性があるので、忘れずに事態を共有しましょう。

忘れがちなのが、改善までのタイムスケジュールの策定です。期限を切って実行に移さないと、改善できずにせっかくの調査・作業がムダになりかねません。改善策を検討する際にはいつまでに実行するのか、タイムスケジュールも合わせて決定するようにしましょう。

改善策の実施

従業員満足度調査で表面化した課題に対する改善策を策定したら、優先順位を決め、実際に実行してPDCAサイクルを回します。

改善策を実行してみて、当初の目的に対する従業員の意識の変化の有無などを検証します。改善が必要な場合は対策を行い、再度サイクルを回し、従業員の満足度向上に努めます。

また、ES調査も一度ではなく、定期的に行うことが重要です。

当初の課題が改善され、従業員満足度が向上しているのか検証が必要です。従業員満足度の向上を阻害する新たな課題の発見にもつながります。

従業員満足度のまとめ

従業員満足度(ES)は、企業の生産性や業績アップにつながる重要な指標です。従業員満足度を高めることで、生産性・顧客満足度の向上、離職率の低下などが期待できます。

従業員満足度(ES)の向上には、継続的な改善の取り組みとアウトソーシングの導入が欠かせません。「アウトソースしたいが、どこまでまかせればいいか分からない」場合は、HELP YOUにご相談下さい。従業員満足度の向上と企業の発展を、細やかにサポートさせていただきます。

▼あわせて読みたい

採用業務はHELP YOUへ

「採用活動はやることが多すぎて手が回らない」

「優秀な人材がなかなか確保できない…」

人材不足が深刻な現在、このような悩みを抱えている企業も多いでしょう。

特に採用業務は企業の要である“人”にかかわる仕事。

人手不足に悩みながらも、自社でやらなければいけないものだと思い込んでいませんか?

オンラインアウトソーシングのHELP YOUなら、業務の負担を減らしながら採用の質を上げることが可能です。

【HELP YOUが選ばれる理由】

1.厳しい採用プロセスをクリアした「優秀なアシスタント」が業務を担当

2.チーム制だから人材が退職して業務が滞るリスクなし!長期的な依頼が可能

3.専属ディレクターがつくため、様々な業務をまとめて依頼できる

HELP YOUは一緒に課題を解決するパートナーとして伴走し、貴社の業務効率化を実現します。クライアント様への導入実績は1,000以上。

採用活動の手間を解消し、優秀な人材を確保してさらなる成長を目指しませんか。

ご興味のある方は、ぜひHELP YOUの無料相談をご利用ください。

お電話での無料相談はこちらをご利用ください。050-3187-5599(平日10~18時)