テレワークの課題と解決策!コミュニケーションツールや解決事例も紹介

テレワークという出勤しない働き方が広がりを見せています。

テレワーク導入時期の調査結果からは、新型コロナウイルス蔓延防止対策の一つとして推進されたことが、大きな要因となっていることがわかります。このほかにも働き方改革やDXの推進によって推奨働き方ですが、現状ではテレワークの課題も浮き彫りになっています。

本記事では、在宅勤務やテレワークの課題と解決策を、具体的な事例や役立つツールと共にご紹介します。

テレワーク導入の現状と課題の出現

当初はコロナ禍の感染予防対策として鳴り物入りで導入されたテレワークですが、既に2年を超えた現状では色々な課題が出現しています。実際に今出現している課題を見ていってみましょう。

当初はコロナ禍の感染予防対策として鳴り物入りで導入されたテレワークですが、既に2年を超えた現状では色々な課題が出現しています。実際に今出現している課題を見ていってみましょう。

テレワーク活用者が感じている課題

コロナウイルスの有効な感染予防対策の一つとしてテレワーク導入が広く推進されてきました。確かに現状では、感染予防という点では三密を避けることができる非常に有効な手段です。しかし一方で、テレワーク導入前には見られなかった課題が出現してきています。

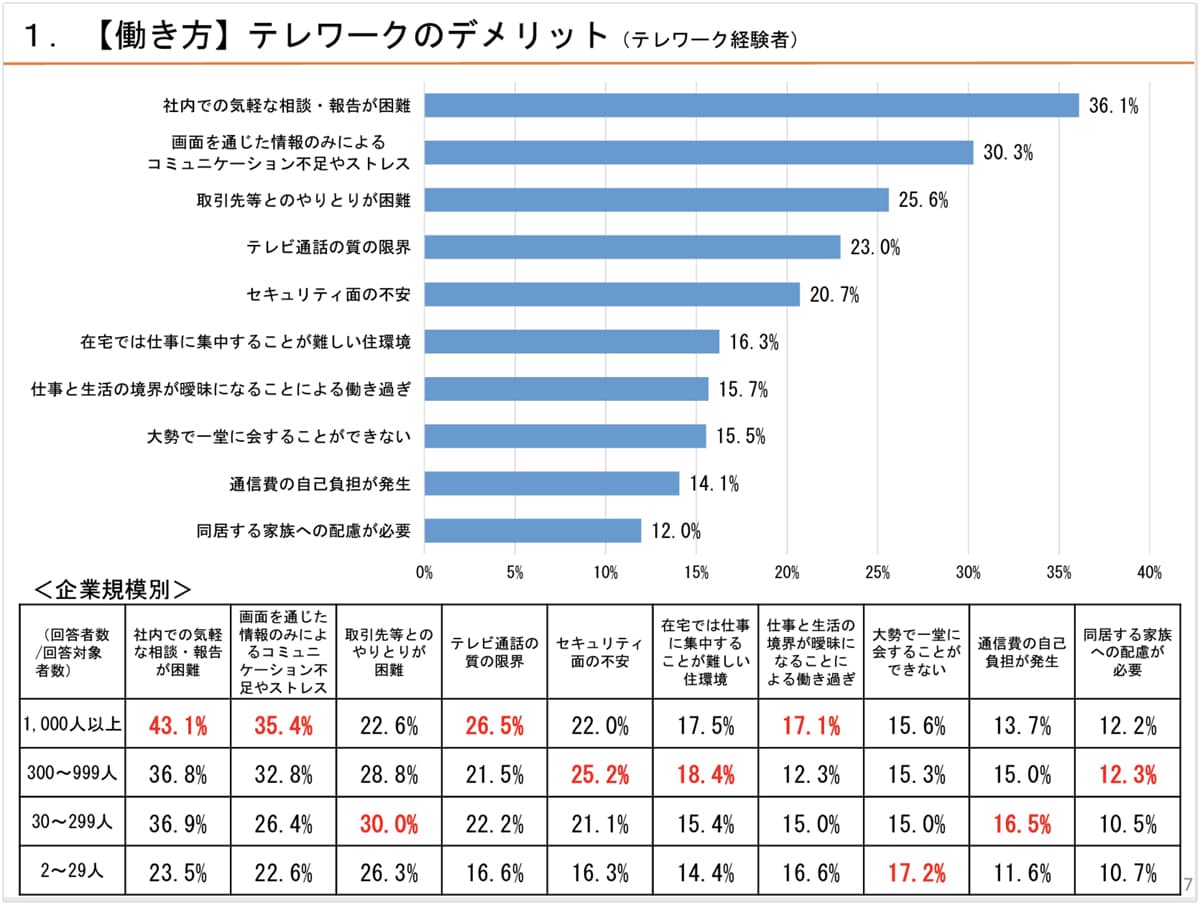

2021年11月の内閣府の調査レポートでは、在宅勤務やテレワーク活用者が直面している主な課題として以下の5つが上げられました。

1位 社内での気軽な相談・報告が困難

2位 コミュニケーション不足

3位 セキュリティ面の不安

4位 在宅では仕事に集中することが難しい住環境

5位 仕事と生活の境界が曖昧になることによる働き過ぎ

どれもが職場に集まって仕事をするのが当たり前だった時には起こりえなかった問題です。まさにテレワーク導入で生じた課題だといえるでしょう。

出典:内閣府「第4回 新型コロナウイルス感染症の影響下における 生活意識・行動の変化に関する調査」

出典:内閣府「第4回 新型コロナウイルス感染症の影響下における 生活意識・行動の変化に関する調査」

テレワーク導入の推移

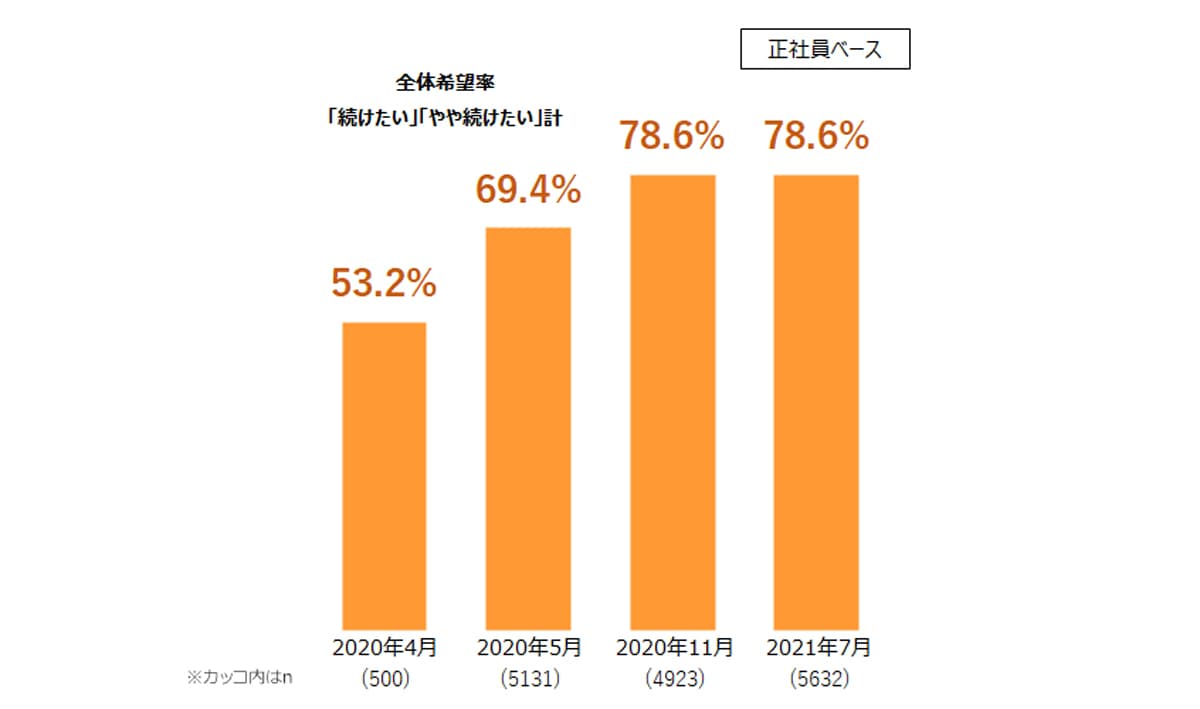

パーソル総合研究所の調査レポートによると、在宅勤務やテレワーク活用者で今後も継続したいという社員は2020年4月には53.2%。その後2020年11月までは増加し78.6%となりましたが、その後2021年7月までは横ばいとなっています。

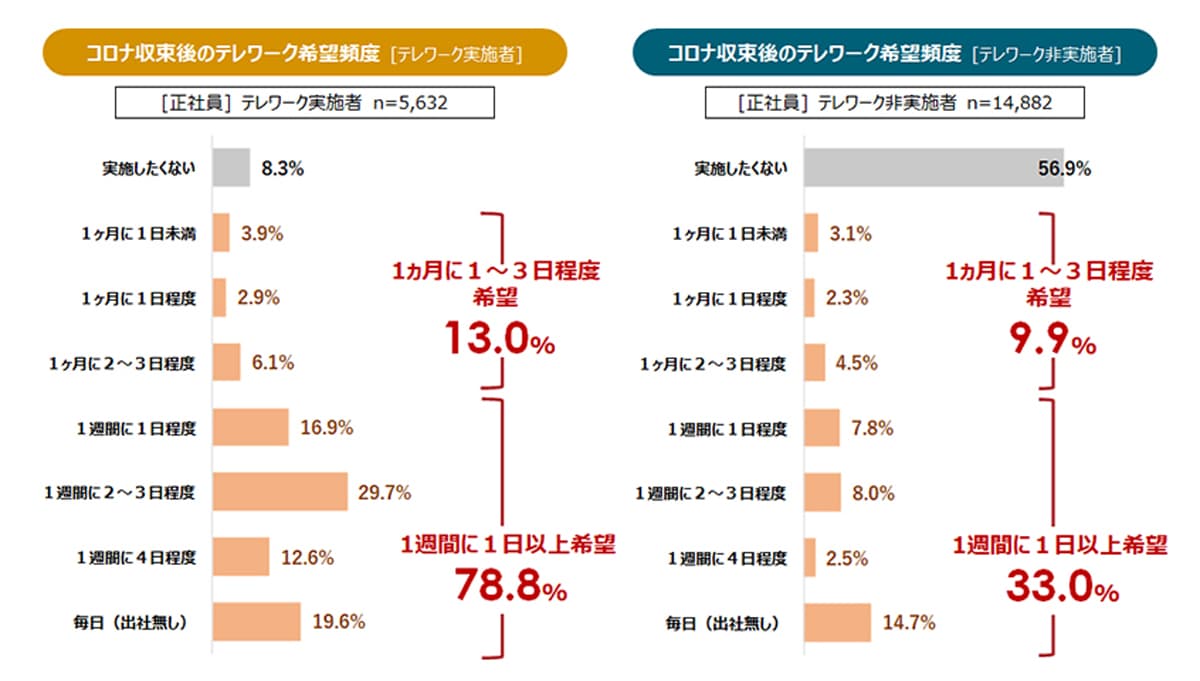

また、コロナ収束後も週に1日以上のテレワークを希望する社員は、テレワーク活用者で78.8%、非テレワーク活用者でも33.0%いることが分かりました。

また、コロナ収束後も週に1日以上のテレワークを希望する社員は、テレワーク活用者で78.8%、非テレワーク活用者でも33.0%いることが分かりました。

つまり現状、課題があることを認識しつつも、テレワークの有用性やメリットを感じている社員は多いということになるでしょう。

つまり現状、課題があることを認識しつつも、テレワークの有用性やメリットを感じている社員は多いということになるでしょう。

ただし、収束後はテレワークを止めたいと考えている活用者も8.3%、非活用者に至っては56.9%もいます。このことからもテレワーク導入で生じた課題は見過ごせるものではなく、早急に解決策を見つけることが必要です。

出典:パーソル総合研究所「第五回・新型コロナウイルス対策によるテレワークへの影響に関する緊急調査」

テレワーク格差の出現

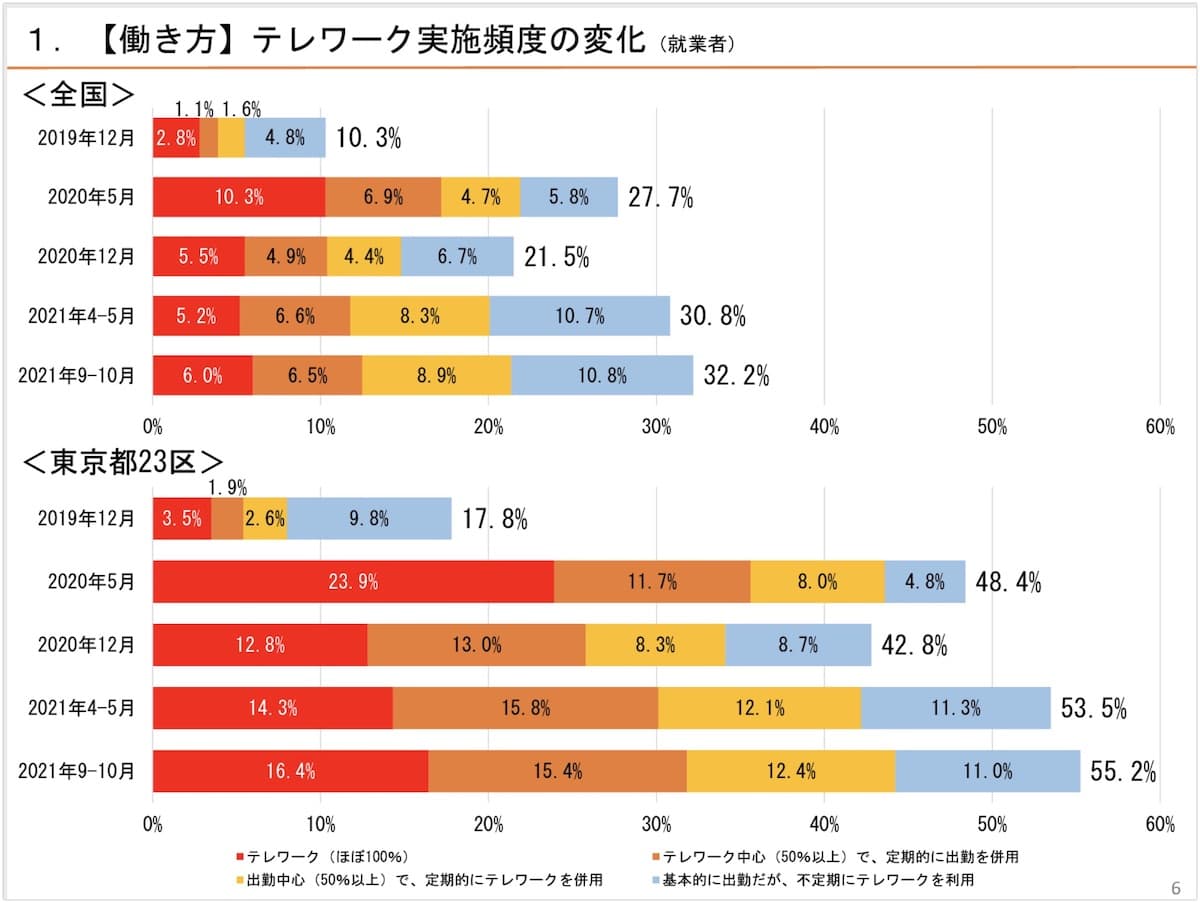

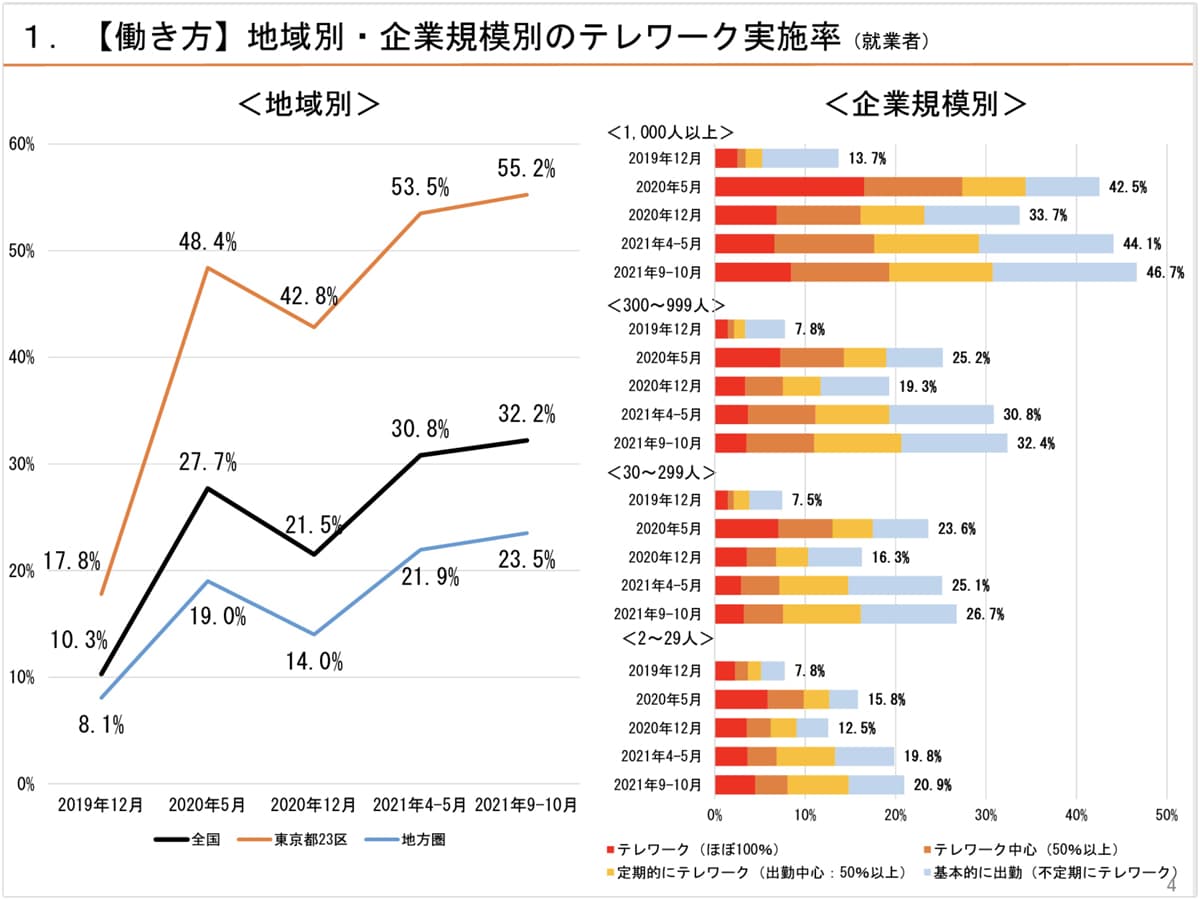

先にあげた内閣府の調査レポートでは、テレワーク実施率は地域、企業規模、業種などによって大きく異なることも指摘されています。地域別では、全国平均32.2%に対し、東京都23区が55.2%。対する地方圏では23.5%と、東京の半分以下の実施率となっています。

企業規模では、就業者1,000人以上の企業では46.7%の実施率ですが、就業者が少なくなるにつれて数値は下がり、30人以下では20.9%です。つまり就業人数とテレワーク実施率は相関関係にあります。

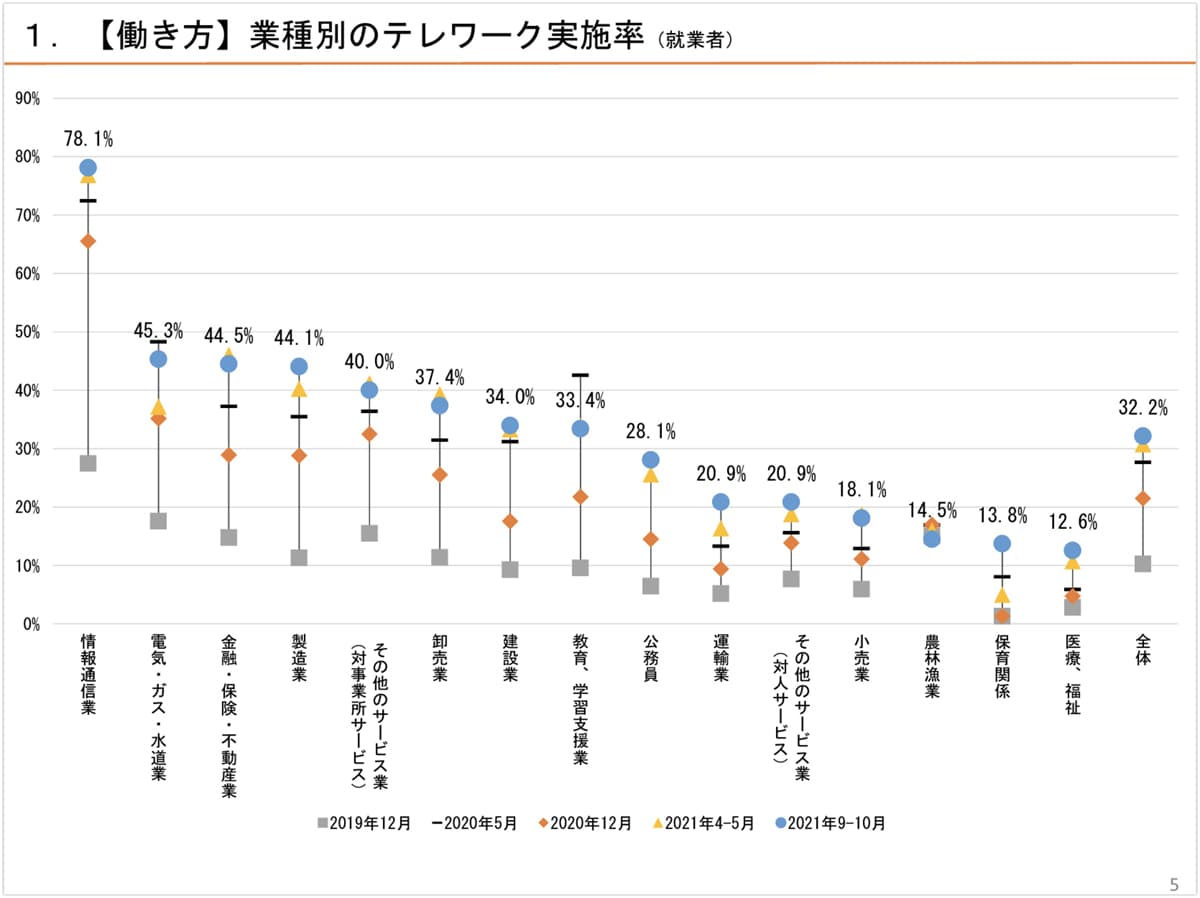

業種別では、平均値32.2%を大きく上回る情報通信業が78.1%と圧倒的で、電気・ガス・水道、金融・保険・不動産業、製造業が45%前後で続きます。逆に、実施率の低い業種は、医療・福祉、保育関係、農林漁業、小売業、対人サービス業で15%未満です。つまり、対人業務や物を実際に扱う業務が現状ではあまりテレワークを実施していないようです。

業種別では、平均値32.2%を大きく上回る情報通信業が78.1%と圧倒的で、電気・ガス・水道、金融・保険・不動産業、製造業が45%前後で続きます。逆に、実施率の低い業種は、医療・福祉、保育関係、農林漁業、小売業、対人サービス業で15%未満です。つまり、対人業務や物を実際に扱う業務が現状ではあまりテレワークを実施していないようです。

出典:内閣府「第4回 新型コロナウイルス感染症の影響下における 生活意識・行動の変化に関する調査」

出典:内閣府「第4回 新型コロナウイルス感染症の影響下における 生活意識・行動の変化に関する調査」

また雇用形態でも格差が見られ、正社員のテレワーク実施率が42.2%に対して、非正規雇用では18.0%でした。

いずれの場合でも、実施率には倍以上の開きがあり、これがテレワーク格差となり大きな課題となっています。就業する場所、規模、形態、業種によっては、テレワークを望んでも叶えられない現実となって立ちはだかっているのです。

テレワーク課題と解決策

先ほど取り上げたように、内閣府の調査結果では、テレワークならではの色々な課題が出現してきました。ここでは一つ一つを具体的に見ていくと共に、解決策を提案していきます。

先ほど取り上げたように、内閣府の調査結果では、テレワークならではの色々な課題が出現してきました。ここでは一つ一つを具体的に見ていくと共に、解決策を提案していきます。

社内での気軽な相談・報告が困難

調査結果でテレワーク活用者の直面する課題の第一位としてあげられたのは、気軽な相談・報告の困難でした。平均値でも36.1%、さらに1,000人以上の企業では43.1%ですから、半数近くの人がこの課題に直面しています。

テレワークでは、一同に介する職場というものがありません。ですから、給湯室でたまたま出会った同僚や上司に雑談交じりの相談や報告をすることができません。一見無駄に思えるこんなコミュニケーションがない。このことで、問題に直面しても一人で抱え込んでしまうといったことが今頻繁に起こっているのです。

この状況を解決するには、顔を合わせなくても使えるコミュニケーションツール、特に気軽な相談や報告を行うことができるチャットツールや、最近注目されているバーチャルオフィスを有効に使っていくことが効果的でしょう。

■おすすめのチャットツール3選

1,社内外の頻繁なコミュニケーションに強いChatwork 利用企業約33万社と、国内で1番のシェアを誇るChatwork。企業や社外のフリーランスも導入していることが多いのと無料版もあるため、気軽に始めることができるというメリットがあります。

利用企業約33万社と、国内で1番のシェアを誇るChatwork。企業や社外のフリーランスも導入していることが多いのと無料版もあるため、気軽に始めることができるというメリットがあります。

1対1のチャットやグループチャット、書類の添付、音声やビデオでの通話と、コミュニケーションに必要な機能はすべて揃っています。社内外を問わずコミュニケーションを頻繁に行いたい場合にお勧めです。

2,導入のしやすさと既読機能で分かりやすいLINE WORKS

個人向けチャットのLINEと機能がほとんど変わらないため、一番導入がしやすいツールです。

個人向けチャットのLINEと機能がほとんど変わらないため、一番導入がしやすいツールです。

LINEでは当たり前の既読機能がLINE WORKSにもあります。これが意外と大変便利です。他のチャットツールでは既読マークが自動的につくことはなく、スタンプ機能で既読を示すことが多いので、一手間余計にかかる感覚です。

利用企業も約30万社と国内第2位のシェアを持っていますので、ITが苦手な人でも導入しやすいという利点があります。

3,世界シェア第1位で機能の拡張がしやすいSlack

国際的に圧倒的に強く、世界中で使われているチャットツールはSlackです。他のツールとの連携や機能の拡張性も高いというメリットがあります。導入時にIT管理者がきちんと計画して導入すればチャットツールとして大変重宝します。

国際的に圧倒的に強く、世界中で使われているチャットツールはSlackです。他のツールとの連携や機能の拡張性も高いというメリットがあります。導入時にIT管理者がきちんと計画して導入すればチャットツールとして大変重宝します。

■おすすめのバーチャルオフィスツール3選

バーチャルオフィスツールとは、仮想オフィス空間をウェブ上に作るシステムです。

1,ovice

日本では9割以上のシェアを獲得し、世界では2位のバーチャルオフィスツール。PC上に「リアルなオフィスを再現した空間」を再現します。アバター同志を近づけて話をしたり、会議室に集まることで会議も手軽にできます。色々なスペースを用意することで、集中モードや雑談室のような使い方もできます。

日本では9割以上のシェアを獲得し、世界では2位のバーチャルオフィスツール。PC上に「リアルなオフィスを再現した空間」を再現します。アバター同志を近づけて話をしたり、会議室に集まることで会議も手軽にできます。色々なスペースを用意することで、集中モードや雑談室のような使い方もできます。

2,NeWork

NTTコミュニケーションがリリースしたオンラインワークスペース型Web会議サービス。メンバーの状態がアイコンで見ることができるので、相手の状況を確認せずに話しかけたり、特定メンバーだけでミーティングも可能。従来のWeb会議システムでは分からない相手の状況を確認して話しかけたいがバーチャルオフィスまでは不要という場合、シンプルな導入で始めやすいツールです。

NTTコミュニケーションがリリースしたオンラインワークスペース型Web会議サービス。メンバーの状態がアイコンで見ることができるので、相手の状況を確認せずに話しかけたり、特定メンバーだけでミーティングも可能。従来のWeb会議システムでは分からない相手の状況を確認して話しかけたいがバーチャルオフィスまでは不要という場合、シンプルな導入で始めやすいツールです。

3,wonder

無料から始められる海外発のバーチャルオフィスツール。無料でも一通りのバーチャルオフィス機能が揃っており、アバターを近づけることでzoomのような大きな画面で会話することもできます。最初の設定だけ英語が必要ですが使い方が分かった後は英語が必要な画面はかなり少ないです。日本国内ではまだこれらの機能を無料から提供しているツールはほとんどないため、バーチャルオフィスツール未経験で導入を考えている企業が試してみるには良いツールです。

無料から始められる海外発のバーチャルオフィスツール。無料でも一通りのバーチャルオフィス機能が揃っており、アバターを近づけることでzoomのような大きな画面で会話することもできます。最初の設定だけ英語が必要ですが使い方が分かった後は英語が必要な画面はかなり少ないです。日本国内ではまだこれらの機能を無料から提供しているツールはほとんどないため、バーチャルオフィスツール未経験で導入を考えている企業が試してみるには良いツールです。

コミュニケーション不足

調査結果でテレワーク活用者の直面する課題の第二位は、画面を通じた情報のみによるコミュニケーション不足やストレスでした。平均で30.3%、さらに1,000人以上の企業では35.4%ですから、3人に1人がこの課題に直面しています。

オフィスのデジタル化が進み、仕事を行う上でPCの活用は必須となりました。これに伴い、職場でも画面を眺めている時間が多くなっているはずです。

ですが、職場ではトイレや飲み物、喫煙やランチと足を使って移動することが多いです。移動時に見る光景やすれ違う人々とのコミュニケーションは無機質な仕事空間で自然と溜まるストレスを解消する有効な方法でした。

ですがテレワークが進むことにより、起きて5分で仕事を始められる便利さとは引き換えに、仕事以外に費やす通勤、休憩といった時間が圧倒的に減っています。当然のことながら、PC以外のものに触れる機会も自然に減ってきています。

画面を通じた情報だけでは、感情やニュアンス、雰囲気といったものが読み取れません。これを補う方法としてはチャットツールのスタンプ機能や絵文字を使うという方法があります。

以前はビジネス環境で絵文字を使うというのは、真剣さが足りないとして避けられる傾向にありました。ただ、相手の感情やニュアンスを読み取れないテレワークでは逆に円滑なコミュニケーションを推進する大事な緩衝材としての役割を果たします。

職場では冗談を言って笑うこともあったでしょう。そういったことが職場の雰囲気を和ませていたはずです。テレワーク時代には、この仕事中の雰囲気を和ませる大事なツールとして絵文字やスタンプ機能が有効に活用されつつあります。

また、コミュニケーション不足の解消には「体験の共有」が注目されています。このため、オンライン運動会や飲み会といったイベントを行う企業も増えています。これに「誰と共有するか」という視点を入れたのがシャッフルランチ。ランチという体験を、普段接点のない社員と共有することで新たなコミュニケーションが生まれると最近注目を浴びています。

実際にランチに行く場合も、オンラインでシャッフルランチを行う場合でも、その場に居合わせることで体験の共有が行われ、それがきっかけとなって円滑なコミュニケーションが生まれることもあります。

セキュリティ面の不安

セキュリティ面の不安も、調査結果でテレワーク活用者の直面する課題の上位にあげられており、平均値で22.0%を占めています。

テレワーク活用にはPCが必須。セキュリティ面でしっかりと対策を練られている職場と違って、自宅やレンタルオフィスなどで仕事をする場合にはセキュリティ面の不安がつきものということでしょう。

会社から支給されているPCを使っている場合には当然セキュリティ的な対策がしっかりされているはずです。ですが、会社支給ではないPCを使ったり、自宅のネットワーク回線を使うことでセキュリティ面の不安を消せないでいる人も多いでしょう。テレワーク活用者の直面する課題としても20.7%の人が不安を抱いています。

他の課題とは違って、こちらは1,000人以上の企業より、300〜999人の企業の方がより多く課題としてあげています。大企業ではセキュリティ対策もしっかりしたPCが支給されるので心配は不要です。ですが、中小企業ではセキュリティ対策が万全でないPCや自前のPCを仕事に使うことも多いのが理由ではないでしょうか。

この問題を解決するには、信頼できるセキュリティソフトを導入すると共に、セキュリティに対する知識を身につけることが一番大事です。

■お勧めのセキュリティソフト

BCNランキング(全国の家電量販店やAmazonなどのECサイトから収集したPOSデータをもとに集計したランキング)からの統計によると、日本では圧倒的に以下の3つのソフトがシェアを占めています。

1位:44.6% トレンドマイクロ

2位:16.5% シマンテック

3位:15.2% ソースネクスト

なかでもトレンドマイクロは12年連続で1位を取得しています。

一般的に、セキュリティソフトは、シェアが高い製品の方がノウハウを持ち、新種のウィルスなどへの対応も早いです。ですから、これから導入をお考えの場合には、この1〜3位までを検討されるのがよいでしょう。

在宅では仕事に集中することが難しい住環境

調査結果でテレワーク活用者の直面する課題の上位には、在宅では仕事に集中することが難しい住環境も上がっており、平均値で16.3%を占めています。

これは住居が比較的狭い日本ならではの問題かもしれません。同じ住居の中で、夫婦と子供がそれぞれ別の仕事や授業をリモートで行う場合、生活音や他のリモートの音を巻き込んでしまう可能性があります。

これを避けるためには、別室で行うか、かなり物理的な距離を離すことが必要です。ただ残念ながら日本の住居でそれほどのスペースを確保するのは難しく、他の家族とかち合わないようミーティングを設定するなどの配慮が必要になってきます。

また、小さい子供や介護の必要な親がいれば、食事や衣服の世話、宿題や明日の準備などが、就業時間の中に細切れに入ってきます。仕事場に行って仕事をすれば、こういったことで仕事が中断することはないので、在宅ならではの仕事に集中することが難しい状況が生まれています。

こういった場合の解決策としては、レンタルスペースがあります。

レンタルスペースとは文字通り場所を借りるサービスです。最近はビジネス用に環境を整えたレンタルスペースも多く存在するので、近場で探してみるのがお勧めです。

料金としては、15平米以下のスペースで400〜600円/時間が相場のようです。自宅で周囲や家族を気にしながら仕事に集中できないのであれば、コーヒー1杯程度の料金で借りられるレンタルスペースを利用するのは有効な解決策といえるでしょう。

仕事と生活の境界が曖昧になることによる働き過ぎ

仕事と生活の境界が曖昧になることによる働き過ぎも、調査結果でテレワーク活用者の直面する課題の上位にあり、平均値で15.7%を占めています。

起きて1分のところに仕事場がある。毎日通勤していた時には夢のような環境だったはずのリモートワークも実際に始めてみると課題が見つかります。仕事と生活の境界がなくなり、だらだらと仕事をこなしたり、オンとオフの切り替えがうまくいかずに結局仕事をし続けてしまうといったことが起こっています。

これはリモートワークが盛んになる前にも、フリーランスの問題としてよく取り上げられていたことです。ですが、フリーランスは自分で選択した結果なのに対し、リモートワークは止むを得ずそうせざるを得なかったということも多いはずです。この場合、意識して仕事と生活を切り分けるようにしないと、なかなか緊張感が取れず休まらないといったことが起こります。

この場合の解決策としては、時間管理アプリを積極的に使ったり、事務作業などのバックオフィスをアウトソーシングして任せてしまうという方法があります。

時間管理アプリは、PCやスマホで探せばたくさん見つかります。自分の使い方や好みに合わせて選ぶとよいでしょう。時間管理アプリで時間を管理することで、オンオフを切り替えやすくなり、結果的に生産性がアップすることも多いです。

また、深い知識がなくてもできる単純作業や事務は、アウトソーシングすればその分の時間をより複雑な仕事に当てたり、休んだり、生活のことに当てることができます。

テレワークの課題コミュニケーション問題

テレワークを既にしている人は気づいているかもしれませんが、テレワークではコミュニケーションが難しいと感じることは多いようです。

例えば、出社していれば、給湯室、喫煙所、あるいは側を通りかかる時に気軽に上司や同僚などに話しかけることは可能です。

ですがテレワークでは、上司も同僚も側にはおりません。

家族がいるといっても、他の仕事や勉強で忙しいことも多く、タイミングを合わせて話しかけるのはなかなか難しいです。そもそも別の会社で働いていたら守秘義務などの面からも近寄ることも難しいと感じてしまい、孤独感を感じることも多いようです。

雑談の効果は最強

今のようにテレワークが推奨される前、職場では雑談はむしろ「無駄」で「省くべき」ものとして扱われてきていました。

ですが、テレワークになり、コミュニケーションが少なくなった結果、会社側としても「雑談」のパワーを改めて見直す時期にきているようです。

ボストンにあるノースイースタン大学の教授で、『Gossip: The Inside Scoop』を著したジャック・レヴィン氏によると、職場で雑談することによって、社会的なつながりや、仕事上の人脈を作ることができ、生産性も向上するといいます。

日本において雑談は更に重要な位置を占めています。求められない限り自分の意見をいうことの少ない日本では、気軽な雑談での意見交換が新しいアイディアに繋がることも多いです。

お互いの日常を知ることで仕事とは別の意味での信頼が生まれたり、仕事とは離れた面での価値観を確認することで個人的な絆を深めることもあります。チームにおいては、休日の過ごし方や飲み物の好みなどを知ることでさえ、チームとしての一体感を得られます。また、自分が気軽に話してもいいと認識することで、心理的安全性やある種の承認欲求、帰属意識も満たすことができます。

こうした心理面での変化は幸福感を与え、心身を健康に保ち、働く意欲にも繋がってきます。結果的に生産性も自然と向上していくことになります。

各自が別のスペースで仕事をするテレワークでは、この自然発生的な雑談を実現することができません。そして残念ながらそれを完全に補うツールはまだ存在してはいないのです。

日本のテレワーク課題と解決策

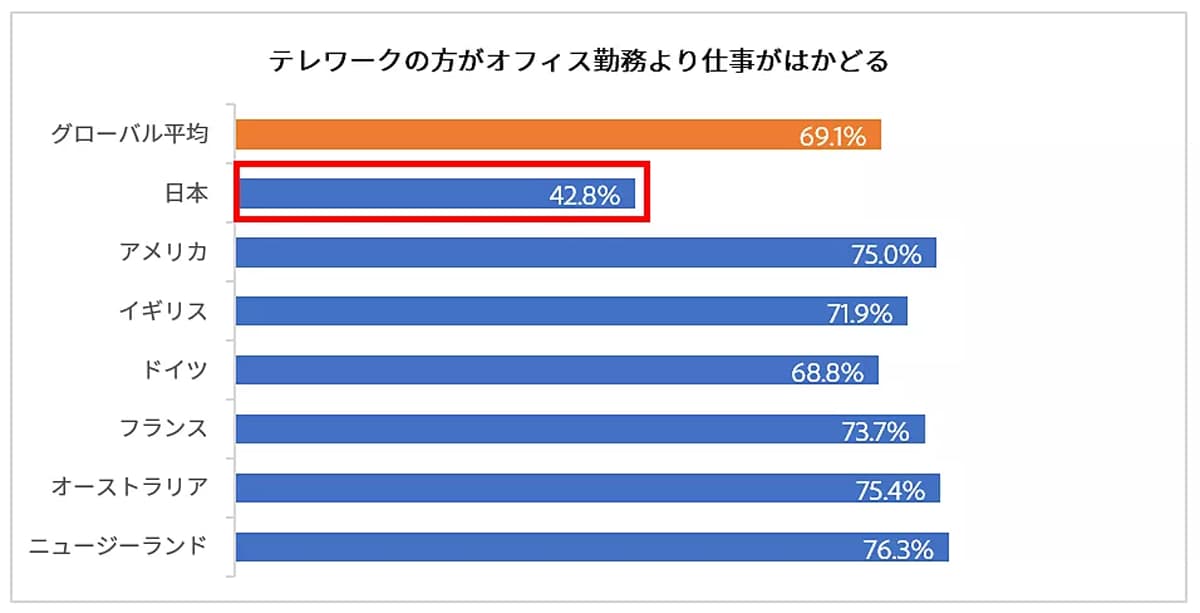

2021年9月アドビ株式会社が「未来の働き方に関するグローバル調査」を行いました。この結果、テレワークの方がオフィス勤務より仕事がはかどると答えた人が、グローバル平均69.1%、日本42.8%となりました。

つまり、日本ではテレワークは業務がはかどらないという大きな課題が残っていることが分かります。

この理由と課題解決策を具体的に探っていきましょう。

テレワークで業務がはかどらない日本

この調査では、ワークライフバランスに改善が見られるかどうかも調査しています。この結果、改善したと回答した人は、グローバル平均85.5%、日本でも73.0%となっています。

しかしながら「オフィス勤務よりテレワークの方が仕事がはかどりますか?」の回答は、グローバル平均69.1%、日本42.8%となっています。

つまり日本では、テレワークは仕事以外の時間の充実には役立ったが仕事ははかどらないという意見が多いということです。課題解決には他の要因が絡んでいるということになります。

IT化の遅れが最大の原因

また作業効率化のためにデジタルツールを導入してほしいタスクとして、日本では「紙文書の作成・確認作業( 71.0%)」が圧倒的な1位となっています。

さらに詳しく見ていくと、日本は全体の業務時間の中で雑務にかける時間の割合が一番多く35.5%でした。グローバル平均が32.3%ですから、平均よりかなり多いです。

さらに詳しく見ていくと、日本は全体の業務時間の中で雑務にかける時間の割合が一番多く35.5%でした。グローバル平均が32.3%ですから、平均よりかなり多いです。

つまり、日本では雑務として紙文書の作成・確認作業が多く、このことがテレワークでは仕事がはかどらないことに繋がっていることが分かります。

つまり、日本では雑務として紙文書の作成・確認作業が多く、このことがテレワークでは仕事がはかどらないことに繋がっていることが分かります。

確かに日本では、紙で提出、保管、配布する規定がある文書が多く存在しています。このため、紙資料を参照したり、判子の捺印が必要な場合は出社せざるを得なくなっています。

このため、紙文書の早急なデジタル化が今後のテレワーク向上の課題解決のための鍵となるのです。

テレワーク課題の解決事例

このように課題も多いテレワークに対して、様々な方法で独自の課題解決策を見いだし、結果を出している企業もあります。ここでは3つほど例を見てみることにしましょう。

バーチャルオフィス:エン・ジャパン

前述のバーチャルオフィスを企業として最初に導入したのがエン・ジャパンです。

同社では、テレワークによるコミュニケーション不足を解消するための課題解決策として、バーチャルオフィスを導入しました。

オフィスにいるのとは違い、テレワークでは必要最小限の会議や電話・メールのみのコミュニケーションのみとなりがちです。この結果、「自然発生的な会話」や「気軽なコミュニケーション」が消失し、上司や部下・同僚が何をやっているのか見えず孤立感が高まりました。

こうした事態を改善するために導入したバーチャルオフィスでは、アイコンが近い人の声がよく聞こえ、会話もできます。施錠可能な会議室、用途別ゾーンも設けられ、社員のニーズによってオフィス内の場所も選択・移動できます。

この導入により、文字では5〜10分かかっていた報連相が1分で済むようになったり、声が聞こえることで一体感を味わえ、結果として業務効率もあがったということです。

参考:テレワークの強い味方!バーチャルオフィス活用法を聞いてみた #きょうのエン

オンオフの切り替え:ソフトバンク

前述の問題点の1つである「仕事と生活の境界が曖昧になることによる働き過ぎ」を解消する課題解決策として、ソフトバンクでは社員のアンケートをまとめた結果、オンオフの切り替えを提案しています。

1位:服を着替える

2位:PCやスマホを片づける

3位:軽めの運動をする

ちょっとしたことを行うだけで気分が変わりオンオフの切り替えができる。仕事と生活の境界が曖昧になりがちなテレワークでのメリハリをつけることで、どちらにもより集中して取り組めそうです。

参考:社員がテレワークで実践中。オンオフ切り替え方法やコミュニケーションのちょっとした工夫を紹介します

生産性の向上:日立製作

日立製作所がテレワークを本格導入したのは早く、2016年12月からでした。

当初はコミュニケーションの取り難さから出社を希望する声も多く上がったようです。ですが、当時の東原敏昭社長(現会長)が元には戻さないと断言したため、テレワークを前提とする構造への変革を推進することになりました。

最初に、マネジメントスキル研修でテレワーク状況下での業務の進め方やチーム運営方法を管理職全員に教え、後にジョブ型雇用も取り入れることでテレワーク状況下での業務や必要なスキルを再定義していきました。このことが大きな課題解決に繋がっていきました。

最初は生産性が落ちたこともありましたが、21年4~9月期の時間当たりの労働生産性はテレワーク導入前の15年度比で16%増、20年度比でも7%増と順調に伸びていっています。

テレワークの課題解決は「HELP YOU」におまかせ

HELP YOU

HELP YOUは、優秀なアシスタントチームが企業の業務をサポートする、オンラインアウトソーシングサービスです。

バックオフィスに特化したオンラインサービスから専門性の高いスペシャリストサービスまで、サポートできる業務は多岐に渡ります。

このため、常に優秀なメンバーがチーム性で担当し、最高の状態で業務に当たるので、生産性も高く非常に効率のよい業務を行います。

また、HELP YOUを運営する株式会社ニットは「総務省テレワーク先駆者百選」も受賞しております。

サービス立ち上げ時からメンバー全員がフルのリモートワークで働いているHELP YOUは、テレワークが陥りやすい課題を克服するノウハウを十分に蓄積し活用しています。

「テレワーク研修」セミナーを行うなど、テレワーク導入を検討する企業を積極的に支援しています。

テレワークの効率的なアウトソーシング、ならびにテレワーク導入サポートは、ぜひHELP YOUにご相談ください。

HELP YOUの料金

【料金】月額費用10万円~(税抜)

【契約期間】6ヵ月~

【実働時間】30時間~

※初回月のみ、契約時間分が利用できなかった場合、翌月分に繰り越し可能

参考:株式会社 PR TIMES「令和 2年度「総務省テレワーク先駆者百選」をニットが受賞!」

テレワークのまとめ

この記事では、テレワークの課題について、特に以下の課題にフォーカスし、解決策と共にご紹介しました。

この記事では、テレワークの課題について、特に以下の課題にフォーカスし、解決策と共にご紹介しました。

- 社内での気軽な相談・報告が困難

- コミュニケーション不足

- セキュリティ面の不安

- 在宅では仕事に集中することが難しい住環境

- 仕事と生活の境界が曖昧になることによる働き過ぎ

今後もテレワークは促進され広がりを見せることでしょう。テレワークの導入や課題解決はHELP YOUへお任せください。

▼合わせて読みたい

HELP YOUのテレワーク研修

テレワークの課題を解決します!

急速にテレワークが広がり、ニューノーマルな働き方として定着しています。

それゆえ新しい課題も浮き彫りになりつつあります。

「ツールの使い分けができない…」

「コミュニケーションがうまくとれない…」

「オンラインでのマネジメントが苦手…」

このような悩みを抱えている方も多いのではないでしょうか?

HELP YOUでは、テレワークの悩みを解決するオンラインでの「テレワーク研修」を実施しています。

研修では、すぐに実践可能なテレワーク術を学ぶことができます。

テレワークにまつわる課題の抽出や改善点の提案もいたします。

これまで600以上のクライアント様に導入いただきました。

相談は無料です。まずは導入事例から聞いてみませんか。

お電話での無料相談はこちらをご利用ください。050-3187-5599(平日10~18時)