【化粧品市場】海外展開する上で日本メーカーが克服すべき課題と注意点

インバウンド需要が追い風となり、着実に拡大し続けてきた日本の化粧品市場。しかし、コロナ禍の影響で海外からの旅行者は激減。国内でも外出自粛により、化粧品市場は縮小傾向となりました。

さらに少子高齢社会を迎えた日本では、今後も国内需要の拡大は期待できません。このままでは、日本の化粧品市場の成長は頭打ちになってしまう可能性が大いにあります。

そこで注目されているのが海外進出です。特に東南アジアでは今後も人口が増大し、GDPも右肩上がりで成長しています。

では、海外進出を展開する上で、どのような課題と注意点があるのでしょうか。海外進出を成功させるために活用したいサービスと共にご紹介します。

世界と日本の化粧品市場

まずは、世界と日本の化粧品市場規模を確認しておきましょう。

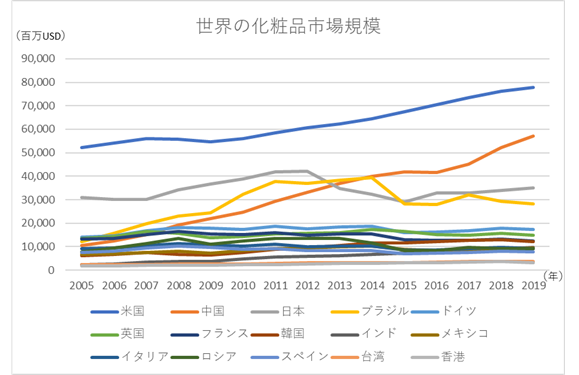

世界の化粧品市場規模

世界の化粧品市場規模は、小売価格ベースで約4,263億USドル(2019年、約46.5兆円)です。

世界各国の中でも特に市場規模が大きいのは、米国(約777億USドル、8.5兆円)、中国(約572億USドル、約6.1兆円)、日本(約350億USドル、約3.8兆円)、ブラジル(約283億USドル、約3.1兆円)の4ヶ国となっています。

出典:独立行政法人製品評価技術基盤機構(NITE)「2020年度化粧品産業動向調査報告書」

2012年まで、日本は第2位の市場規模を有していました。しかし、中国が右肩上がりで成長を続け、2013年には逆転。その後も中国との差は広がり続けている状況です。

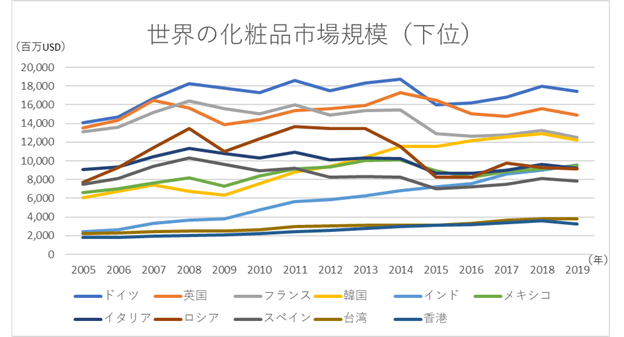

5位以下のグラフを拡大すると、下記の通りです。

出典:独立行政法人製品評価技術基盤機構(NITE)「2020年度化粧品産業動向調査報告書」

ドイツ(約174億USドル、約1.9兆円)、英国(約149億USドル、約1.6兆円)、フランス(約124億USドル、約1.4兆円)と、先進国が続いています。

推移に注目すると、韓国、インド、台湾、香港が右肩上がりで成長していることが分かります。こうしたアジアの国々の成長は、見逃せないポイントといえるでしょう。

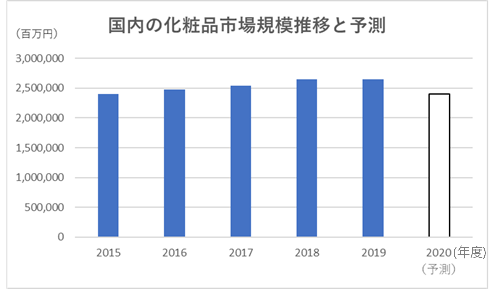

日本国内の化粧品市場規模

日本国内の化粧品市場規模は、前章でもふれた通り、小売価格ベースで約3.8兆円(約350億USドル、2019年)です。

一方、別の民間市場調査機関の調査※によると、2019年度の国内化粧品市場規模は、ブランドメーカー出荷金額ベースで2.6兆円となっています。

以下のグラフは、出荷金額ベースでの推移を表しています。

注1:ブランドメーカー出荷金額ベース、注2:2020年度は予測値

※出所:株式会社矢野経済研究所「化粧品市場に関する調査(2020年)」2020年10月22日発表

コロナ禍の影響で、2019年度は対前年比100%と、ほぼ横ばいの推移となりました。2020年度はコロナ禍の影響がさらに深刻で、2015年度時の水準まで縮小する見通しです。

しかし、コロナ禍以前はインバウンド需要の高まりにより、右肩上がりの成長を続けていました。特に中国、タイ、インドネシアといったアジア圏からの観光客が化粧品を消費していました。

こうしたインバウンド需要はコロナ禍により消失してしまいましたが、日本の化粧品に対する需要がなくなったわけではありません。

今後はその需要を逃さないために、オンライン上での流通経路をより整備していく必要があるでしょう。

化粧品を海外展開する理由

日本の化粧品メーカーが成長し続けるためには、海外進出がカギといわれています。その中でも特に東南アジアに注目が集まっています。それはなぜでしょうか。

1.国内需要への依存からの脱却

日本の化粧品メーカーは、国内需要に依存している傾向が見られます。このままでは、日本の化粧品産業の成長が頭打ちになってしまう可能性があります。

なぜなら日本では既に化粧品の使用率が高く、新たな消費者が生まれにくい状況の中で、人口が減少傾向にあるからです。

一人当たりの化粧品購入額は、名目GDPと相関関係があるとされています。そのため、少子高齢化の影響を補う程度に名目GDPが成長することができれば、化粧品市場の規模もある程度維持されると考えられています。しかし、日本の名目GDPの成長率は海外に比べて低い状況です。

日本の名目GDPは1990年代前半まで右肩上がりの急成長を遂げてきましたが、1990年代後半以降は増減を繰り返しています。このような状況では、少子高齢社会の影響は避けることができないでしょう。

国内の市場においては、上位10社が50%のシェアを占め、残りの50%のシェアを推計2,990 社の企業が奪い合う状況が続いています。その結果、中小規模の化粧品メーカーのシェアは、約3%程度にとどまり、倒産リスクがあるとされる6.8%を下回っている状況です。

一方、東南アジア各国の名目GDPの推移は2000年以降、右肩上がりの成長を続けています。人口も増大を続け、それと共に化粧品市場も拡大していくことが予測されます。

こうした経済成長が著しい東南アジアの需要を取り込むことが、日本の化粧品産業の衰退を防ぐカギと考えられているのです。

しかし、日本の化粧品メーカーの海外売上比率は、欧米に比べて高いとはいえません。国内シェア上位3社の海外売上比率は、資生堂が56%、花王が7%、コーセーが32%です。それに対し、世界トップシェアを誇るロレアル社の海外売上比率は、73%にも達しています。

しかも、日本のメーカーは東南アジアへの海外展開が進んでいません。資生堂の海外売上の内訳を見ても、中国(32%)、米州(22%)、ヨーロッパ(20%)で74%を占めており、東南アジアへの展開は、香港、タイ、韓国にとどまっています。

花王もコーセーも同じような状況です。ただ、資生堂に比べると、花王は比較的インドネシアへの展開が進み(海外売上の10%)、コーセーは韓国への展開が進んでいます(海外売上の24%)。

とはいえ、日本のメーカーの東南アジア進出は、発展途上の段階です。東南アジア市場では欧米のグローバルメーカーの存在感が大きく、韓国や現地のメーカーも台頭してきています。競争は激化傾向にありますが、固定化している国内市場に比べて中小企業にもまだまだチャンスがありそうです。

2.日本製品の評価・人気の高さ

日本製品は、海外の中でも特にアジア圏において高い評価と人気を獲得しています。「高機能・高品質」「安心・安全」は、日本製品の代名詞ともいえます。

その評価は化粧品に関しても同様で、ここ数年間で化粧品に対するインバウンド需要が増大してきました。いわゆる「爆買い」の購入対象は、少し前まではブランド品や電化製品が中心でしたが、最近では日用品や化粧品へとシフトしていたのです。

さらに、中国の越境ECサイト上でも、日本製の化粧品に対する需要の高さがうかがえます。

日本貿易振興機構(ジェトロ)の調査「中国の消費者の日本製品等意識調査(2018年12月)」では、中国の消費者が「日本から越境ECで購入した製品」の1位に「基礎化粧品」がランクインしていました。2位にも「メイクアップ化粧品」がランクインしています。

化粧品の中でも、アジア市場では特に「基礎化粧品」にチャンスがありそうです。なぜなら日本を含むアジア圏では、欧米に比べて基礎化粧品市場の割合が大きくなっているからです。

特にASEAN諸国は赤道付近にあるため、美白や紫外線対策に対する美容意識が高い傾向があります。それは基礎化粧品に強みを持つ日本のメーカーにとって、プラスの要素といえるでしょう。

参考:日本貿易振興機構(ジェトロ)「中国の消費者の日本製品等意識調査」

化粧品を海外展開する上での課題

続いて、日本の化粧品メーカーが海外展開する上で、どのような課題があるのかご紹介します。

1.デジタル化の遅れ

これまで日本の化粧品メーカーは、対面販売を重視してきました。一人一人の顧客に合わせてカウンセリングを行い、その人に合った製品を提案するスタイルを強みとしていたのです。その結果、日本は世界的に見てもデジタル化が遅れている状況です。

コロナ禍以前であれば、日本式の丁寧な接客スタイルが効果を発揮していました。実際にここ数年は、インバウンド需要を獲得した百貨店が化粧品市場の売上を牽引していたのです。

しかし、コロナ禍でインバウンド需要は消失。国内の対面販売においても、顧客へのメイクを自粛する動きがあるなど、日本の強みが生かしきれていない状況です。

そこで急務となっているのがデジタル化です。デジタル化の展開には「マーケティング」と「製品開発」の2つの観点があります。

マーケティングの観点では、

・ECの整備・活用

・ライブ配信による消費者とのコミュニケーション

・SNSやチャットを通じた問い合わせ対応

・オンライン上でのバーチャルメイク

といった非接触ニーズに応える戦略を推進していく必要があるでしょう。

製品開発の観点では、特にパーソナライズ化にデジタル技術を生かすことができます。例えば、AI・ビッグデータを活用し、より正確な肌・髪質診断を実施。その結果に基づき、カスタマイズした化粧品を販売するなどの展開が考えられます。

また、アジア圏では日本よりもオンライン決済やチャットコマースが浸透している国々も多々あります。海外進出を展開する上で、デジタル化は欠かせない戦略といえるでしょう。

2.各国の規制への対応

化粧品の安全性や販売方法などに関しては、各国で規制が定められています。海外進出にあたっては、現地の法律に則った対応が必要です。

例えば、化粧品の含有物として一部の物質の使用を禁止する国もあれば、一定の条件下であれば規則に従わなくてもよい場合がある国もあります。

その他にも

・製品を販売する前に、全ての製品の届出が義務付けられている国

・流通の際に必要なバーコードを取得するために、あらかじめ手続きが必要な国

・国内に居住する責任者を設け、商品のパッケージにその連絡先を明記することを義務付けている国

など、各国により規制内容はさまざまなため、事前調査は欠かせないでしょう。

参考:JETRO

「化粧品の現地輸入規則および留意点:EU向け輸出」

「化粧品の現地輸入規則および留意点:シンガポール向け輸出」

化粧品を海外展開するときの注意点

ここでは、日本から化粧品を輸出する際に、国内で守らなければならない規則についてご紹介します。

国内の規則に準拠した上で、先ほどご紹介した各国の規制も守らなければなりません。

1.国内向けの製品をそのまま輸出する場合

国内で化粧品を製造・販売する場合、または輸入した化粧品を販売する場合は、医薬品医療機器等法に則った届出と許可が必要です。

そうした国からの許可を得ている製造販売業者の製品をそのまま輸出する場合は、新たな手続きをする必要はありません。

ただし、その製品を輸出後に、海外から返品を受け付ける場合は、国から「化粧品製造販売業」として許可を得ている必要があります。なぜならその行為は「化粧品の輸入」にあたるからです。

返品を受け付ける場合は、あらかじめ「化粧品製造販売業」として届け出を行いましょう。

2.国内向けの製品のラベル等を変更して輸出する場合

国内向け製品のラベルなどを変更して輸出する場合は「化粧品製造業」として国から許可を得る必要があります。

なぜなら、医薬品医療機器等法上では「包装」や「表示」などの行為も「製造」の一部として含まれるからです。

そのため、輸出国向けにラベルの記載事項を翻訳したものに変更したり、容器や外箱のデザインを変更するなどの行為は「製造」と見なされます。

ラベル等を変更して輸出する場合は、あらかじめ独立行政法人医薬品医療機器総合機構を通して「輸出用化粧品製造届」を厚生労働大臣に提出し、許可を得る手続きを行いましょう。

3.海外向けの製品を輸出する場合

海外向けに新たに製品を製造し、輸出する場合は届出が必要です。

製造を開始する前に、独立行政法人医薬品医療機器総合機構を通して「輸出用化粧品製造届」を厚生労働大臣に提出し、許可を得る手続きを行いましょう。

参考:JETRO「化粧品を輸出する際の注意事項:日本」

化粧品の海外展開なら「HELP YOU」

続いて、化粧品で海外進出を行う上で心強いサービスをご紹介します。

オンラインアウトソーシングの「HELP YOU」では、海外進出を検討している企業に対して、リサーチや資料作成など、さまざまな業務のサポートを提供しています。

「HELP YOU」の特徴とプラン

HELP YOUは、株式会社ニットが運営するオンラインアウトソーシングサービスです。

優秀なスタッフがクライアントをトータルサポートし、社員がコア業務に集中できる環境づくりを支援します。

【HELP YOUのプラン】

<チームプラン>

お客様の窓口となるディレクターが、業務の遂行に必要なスキルを持つアシスタントを集め、チーム制でサポートするプランです。

2.チーム制なので欠員があっても業務が滞る心配なし!長期的な依頼が可能

3.さまざまな業務の依頼でも窓口は一つで簡単!頼れる「専属ディレクター」

4.海外在住の日本人スタッフによる時差を活用した夜間帯業務も可能

チームプランに加え、固定の専属アシスタントが業務を柔軟にサポートする「1名専属プラン」、RPAツールを用いて自動化が可能な定型業務をロボットがサポートする「ロボットプラン」など、お客様のニーズに合わせたプランをご提供しています。

「HELP YOU」のサービス内容

HELP YOUでは現在、日本全国・世界35カ国から約500名のスタッフがオンラインで業務を遂行しています。

さまざまなスキルを持った優秀なメンバーが多数在籍しているため、幅広い業務の依頼が可能です。

■総務業務:出張手配、スケジュール調整、名刺作成、データ整理など

■経理業務:入金管理、支払業務、請求書発行など

■人事・採用業務:求人票の作成、書類審査管理、セミナー会場手配など

■営業サポート業務:会議資料作成、データ収集、KPI管理、経費申請など

■マーケティング業務:SNS投稿、メルマガ作成、アンケート集計など

■ECサイト業務:売上管理、商品管理、サイト管理、ニュースリリース作成など

※各サービスは、お客様のご要望によって組み合わせが可能です。

まとめ

化粧品で海外進出を展開する上での注意点と課題についてお伝えしてきました。

少子高齢社会を迎えた日本では、国内の化粧品市場は衰退していく可能性が大いにあります。それを食い止めるカギとなるのが海外進出でした。

海外進出を成功させるためには、日本のメーカー遅れているデジタル化の推進が急務です。

また、各国で国民性や経済事情、法制度や政治背景も全く異なるため、いかにリアルな現地情報を収集できるかがカギとなります。

東南アジア市場に注目しているのは、日本だけではありません。海外のグローバルメーカーや現地メーカーの参入で日々競争が激化しています。

ぜひ「HELP YOU」のサポートを活用し、リアルな現地情報を早急に集め、競合に勝てる戦略を練っていきましょう。

参考:

化粧品産業ビジョン検討会「化粧品産業ビジョン」

みずほ銀行 産業調査部「変化を遂げるアジア化粧品市場と日本企業のアジア戦略の在り方」

▼関連記事

オンラインアウトソーシングはHELP YOU

900以上のクライアント様が導入

人手不足が深刻な状況で、業務を外注する企業が増えています。

特にオンライン上のアウトソーシングサービスは、下記の点で多くのお客様に選ばれています。

【HELP YOUが選ばれる理由】

1.厳しい採用プロセスをクリアした「優秀なアシスタント」が業務を担当

2.チーム制だから人材が退職して業務が滞るリスクなし!長期的な依頼が可能

3.専属ディレクターがつくため、様々な業務をまとめて依頼できる

日々の雑多な作業を外注し、重要な業務に集中して生産性を上げたい方は

ぜひこの機会にHELP YOUの導入をご検討ください。

お電話での無料相談はこちらをご利用ください。050-3187-5599(平日10~18時)