【SEO】サイトの検索順位を上げるには?9つの失敗例と対策法

アクセス数の拡大や、ターゲットへのアプローチに有効なSEO(検索エンジン最適化)。

とはいえ、SEO対策にはさまざまな知識が必要とされ、成果が出るまでに時間がかかるのも事実です。

「実際にやってみたけど成果が上がらなかった…」

「これからSEO対策をする上で失敗は避けたい」

今回はそんな悩みを抱える方に向けて、SEO対策にありがちな失敗例と、その対策をまとめました!

SEO対策を失敗に終わらせたくない方は、ぜひ今後の参考にしてください。

SEO対策の失敗例【サイト編】

まずは、サイト全体におけるSEO対策の失敗例を見ていきましょう。

SEO対策の失敗例1:Googleのガイドラインに違反している

最初の失敗例は、Googleのガイドラインに違反しているケースです。

たとえ意図的でなかったとしても、ガイドラインに違反しているとWebサイトの価値は下がります。

最悪の場合、検索結果から削除されることもあるので注意しましょう。

例えば、サイトに以下のようなコンテンツがあると、Googleからペナルティを課せられる可能性があります。

- ほぼ同じ内容のコンテンツが複数作成されている

- 不自然なリンクが付いているコンテンツ

さらに悪質なSEO業者に依頼した場合、その業者がブラックハットSEO(ガイドラインに違反する方法で検索順位を上げるテクニック)を施策することもあり得ます。

SEO対策を外注する場合は、業者選びを慎重に行いましょう。適切な業者の選び方は記事の最後で解説しているので、そちらもぜひ参考にしてください。

対策:ガイドラインを理解し順守する

対策としては、まずはガイドラインをよくチェックしましょう。

Googleの検索アルゴリズムは年々進化しており、以前はOKだったSEOの手法が現在は違反になっている場合があります。

そして、業者に依頼する場合は、ホワイトハットSEO(Googleガイドラインを遵守した手法)を行っている業者を選びましょう。

悪質な業者の見極めは大切ですので、選び方のポイントは後ほど解説します。

参考:SEO ガイドラインの概要 | Google 検索セントラル | Google Developers

SEO対策の失敗例2:サイトの構造に問題がある

SEO対策がうまくいかないときは、サイトの構造に問題があるかもしれません。

サイトの構造とは、サイト全体の設計を指します。

コンテンツのカテゴリー分けやコンテンツ間のリンクなどを、ユーザーがサイトを巡回しやすいように設定しましょう。

例えば、

- サイト内のコンテンツがカテゴリーごとに整理されていない

- 内容と関係ないリンクがコンテンツに貼ってある

ということはありませんか?

記事の内容がよくても、サイトの構造がユーザーにとって不親切だとGoogleからの評価が下がる可能性があるので注意してください。

対策:内部SEO対策を行う

サイトの構造に問題がある場合は、Googleガイドラインを参考に自社で内部SEO対策を実施する、あるいは業者に依頼することで改善できます。

内部SEO対策とは、自社サイトの内部構造に対して行うSEO対策のことです。

Googleは、クローラー(Webサイト情報を収集するプログラム)でサイトをチェックしています。そして、良質なコンテンツと判断した場合にサイトを検索上位に掲載します。

このクローラーの巡回を促すために、内部SEOが必要となるのです。

内部SEO対策には、例えば以下のような内容が挙げられます。

- パンくずリストを設置する

- サイトの階層を増やしすぎない

「パンくずリスト」とは、「今、サイト内のどこを見ているのか」をユーザーが把握できる階層表示のことです。通常はWebサイト上部に表示されます。

さらに、サイトの階層を増やしすぎないという点も重要です。複雑な階層ではユーザーが迷ってしまい、回遊率が悪くなるためです。

ユーザーファーストでシンプルな階層構造に整えることで、Googleから良いサイトと認識されやすくなります。

目安としては、トップページから2クリックでページ移動できる3階層が良いとされています。

このように内部SEO対策で改善していけば、Googleから良質なコンテンツと認識され、サイトが検索上位に表示される可能性が高くなります。

SEO対策の失敗例【コンテンツ編】

次に、コンテンツ制作にまつわる失敗例を解説します。

SEO対策の失敗例3:ターゲットが明確でない

ターゲットが曖昧なままでは、SEO対策はうまくいきません。本当に情報が届いてほしいユーザーに届かない可能性があるからです。

例えばターゲットが「30代 女性」のみだった場合、範囲が広すぎて訴求がぼやけてしまいます。

訴求がぼやけたままコンテンツを作っても、結局誰にも響かないコンテンツになりかねません。

そのため、自社の商品やサービスを届けたいターゲットを明確にする必要があるのです。

対策:ペルソナを設定する

ターゲットが曖昧な場合は、ペルソナ設定をおすすめします。

ペルソナ設定とは、自社のサービスを届けたい架空のユーザー像を設定することです。

大まかな年代や性別を決めているならば、さらに細かい人物像を描きましょう。居住地・職業・年収・趣味・家族構成や生い立ちなどを詳細に設定していきます。

ターゲット層をよりリアルに想像することで、特定のユーザーに響くコンテンツが作りやすくなります。

そして、コンテンツの訴求力が高まり、自社サービスと相性の良いユーザーがサイトに訪れやすくなるでしょう。

SEO対策の失敗例4:コンテンツの内容が不十分

SEO対策が失敗する原因として、そもそもコンテンツの内容が不十分なケースもあります。

コンテンツの質が低ければ検索順位は上がらず、ユーザーからの評価も得られません。

Googleには「Needs Met(ユーザーニーズとの一致)」と、「Page Quality(品質・信頼性)」という、コンテンツの質を判断する評価軸があります。

「Needs Met」では、検索結果が質・量ともにユーザーの需要と合っているかを判断します。評価は以下の5段階です。

- Fully Meets

最高評価。指名検索(企業名や商品名など固有名詞が使われる検索)などが適用される。 - Highly Meets

高評価。ユーザーのニーズと一致しており、コンテンツが高品質であることが必須。 - Moderately Meets

普通。Highly Meetsと比べて情報が古い、または権威性があまりない場合などに適用される。 - Slightly Meets

低評価。不正確な部分があったり、コンテンツの質が低かったり、大きな欠点のあるサイトが該当。 - Fails to Meet

最低評価。まったくユーザーの役に立たないと判断されたサイト。コンテンツの質が大変低い場合や、スパムサイトなどが該当する。

この「Needs Met」で高評価を獲得するには、以下の3点を徹底しなければなりません。

- 内容:ユーザーが求めている情報を提供しているか。余分なものが含まれていないか。

- 量:ユーザーにとって適切な量の情報を提供しているか。

- 簡便性:ユーザーが求めている情報に素早く到達できるか。

次に、「Page Quality」について説明します。「Page Quality」は情報の品質と信頼性を評価します。こちらも5段階評価です。

- Highest

最高評価。High評価の要件を満たしたうえで、コンテンツの専門性・質・評判のいずれかが傑出していると適用される。 - High

高評価。専門性・コンテンツの質・評判がいずれも高く、ページの目的を達成している。さらに責任の所在も明確な場合に適用される。 - Medium

普通。 - Low

低評価。High評価の要件のいずれかが不足しており、ページの目的が達成しにくい場合の評価。 - Lowest

最低評価。要件に深刻な欠損が見られる場合に適用される。例えば、フェイク・ヘイトページといったユーザーの役に立たない、収益を得ることが目的とされるサイトなど。

これらの評価軸で高い評価を得るためには、コンテンツ内容を充実させる必要があります。

対策1:ユーザーの検索意図を把握する

コンテンツ内容を充実させるために、まずはユーザーの検索意図を把握しましょう。

ユーザーの意図が把握できなければ、記事とユーザーのマッチングがうまくいきません。

- ユーザーの役に立つ記事か

- ユーザーが検索して、自社サイトにたどり着いた目的を達成できるか

まずは、この2点を確認します。

次に、コンテンツの量と質が適切かをチェックします。

- ユーザーにとって有益な情報が十分表示されているか(量)

※取り扱うテーマにもよりますが、1コンテンツにつき2000文字以上だと評価される可能性が高くなります。 - 関連キーワード(検索エンジンで検索されるワードと関連性のあるキーワード)を含み、独自の内容で記事を書いているか(質)

これらの内容を確認しながらコンテンツを作成すると、記事とユーザーのマッチング精度が上がっていきます。

対策2:E-A-Tを高める

二つ目のポイントは、コンテンツの信頼性を高めることです。

Googleには信頼性を評価する独自の軸「E-A-T」があります。

「E-A-T」とは、Expertise、Authoritativeness、Trustworthinessの頭文字を取ったものです。Googleは信頼性をこの3種に分類し、評価しています。

それぞれの評価特徴は以下の通りです。

Expertise―コンテンツ作成者の専門性。

Authoritativeness―コンテンツ作成者・Webサイトがその分野の権威であること。誰が見ても、コンテンツの内容が正しいと思えるか。

Trustworthiness―コンテンツ作成者・Webサイトの信頼性の高さ。

E-A-Tを高めるためには、さまざまな方法があります。

例えば、

- 分かりやすいタイトルに変更する

- 専門ジャンルに特化する

- 著者名・運営会社名を開示する

などです。

他にもさまざまな対策があるので、細かく実践していきましょう。

参考:General Guidelines

Google 品質評価ガイドライン 解説(02:評価基準) | トピックス

SEO対策の失敗例5:競合が強すぎる

競合サイトが強すぎて、自社サイトがなかなか上位表示されないケースもあります。

「犬」や「仕事」といった検索ボリュームが多いビッグワードの場合、上位表示されたときには多くのユーザー流入が期待できます。

しかし圧倒的な集客効果がある分、ライバルも多いのです。

そんな競合の多いビッグワードで上位表示を狙うのは至難の業。SEO評価を獲得するには大変な手間と時間がかかります。

対策:ロングテールキーワードを狙う

競合が強すぎるときは、あえてロングテールキーワードを狙いましょう。

ロングテールキーワードとは、複数の単語を組み合わせたキーワードを指します。

例えば「地方 移住 家賃」などです。

ロングテールキーワードは、1単語のキーワードに比べて検索回数自体は少なくなるかもしれません。

しかし、検索回数が少ない分、競合も少ないので上位表示されやすくなるのです。

さらに、ロングテールキーワードはコンバージョン率が高くなる特徴もあります。

コンバージョン率とは、Webサイトを訪れたユーザーがサービスを購入した割合を指します。

十人訪れて一人がサービスを購入するより、五人訪れて三人がサービス購入するほうがコンバ―ジョン率は高くなります。

なぜロングテールキーワードはコンバージョン率が高くなるかというと、ユーザーが明確な意図や購買意識を持っている場合が多いからです。

以上の理由から、競合が多いときはロングテールキーワードを狙うのがおすすめです。

SEO対策の失敗例6:問い合わせや購入に繋がらない

サイトが検索上位に表示されたとしても、本来の目的が問い合わせの増加や購買促進などの場合、そうした成果に繋がらなければ意味がありません。

原因として、

- ユーザーが訪れてもサイトが読みにくく、すぐ離脱されてしまう

- 問い合わせが目につくところにない

などが考えられます。

本来の目的であった問い合わせや購入が少ないままでは、いくら上位表示されてたとしてもSEO対策が成功しているとはいえません。

対策:ユーザーの行動を促す

問い合わせや商品の購入が少ないときは、ユーザーが次のアクションを起こしやすいサイト設計に変えましょう。

- ユーザー目線でシンプルかつチェックしやすい構造にする

- 問い合わせや購入などの具体的な行動を起こしやすい、コンバージョンボタン(CVボタン)を設置する

さらに、コンテンツ内容を見直し、ページ構成を変更する必要もあるかもしれません。

ユーザーの問い合わせ・購買心理は、

興味・関心→内容理解→数値やグラフで納得感を得る→事例で実感が高まる

という順に動きます。

この心理を意識して、コンテンツを見直すとよいでしょう。

SEO対策の失敗例【運用編】

ここからは運用で失敗しがちな例を紹介します。

SEO対策の失敗例7:目的とツールが合っていない

SEO対策の運用が失敗するとき、目的とツールが合っていない場合があります。

SEO対策は成果が出るまでに時間を要しますが、目的とツールが合致すると効率良く施策が進みます。

まずは以下のような目標を決め、現状との差を把握します。

- 表示順位をどこまで上げるか

- どのくらいのコンバージョン率を目指すのか

そして、目標到達までにどれくらいの期間や工数をかけるかを定め、自社に合った対策法やツールを選びましょう。

そうすることでより戦略的なSEO対策ができ、無駄な時間を省くことができます。

対策:SNSや広告運用も検討する

SEO対策と並行して、SNSやメルマガ、広告運用などの検討をおすすめします。そのほうが多角的にアプローチできるためです。

例えばSNSの場合、シェアによって拡散されたコンテンツを別のユーザーがブログなどで紹介する可能性があります。

独自ドメインを持つサイトに掲載されたリンクはSEOに良い影響を与えるため、間接的なSEO効果が期待できます。

広告運用は購買意欲の高い層に訴求でき、広告の種類によっては検索結果に上位表示される場合があります。

そして、メルマガは自社サイトへのリンクを貼れるため直接的なSEO対策ができます。

このように、SNSや広告運用にはそれぞれの特徴や強みがあります。自社に合ったツールを選び、多面的なアプローチをしましょう。

SEO対策の失敗例8:運用体制が整っていない

SEO対策を成功させるには、運用体制が整っていなければなりません。

前述したように、SEO対策には時間と根気、そして最新のノウハウが必要です。

運用体制が整っておらず、工数や必要なスキルを自社でまかなうのが難しい場合、SEO対策で成功するのは困難でしょう。

対策:外注サービスを利用する

自社で全てをまかなえないときは、外注するのも一つの手です。確かなスキルを持ったプロにまかせれば、安心してコア業務に集中できます。

しかし、外注する場合は悪質な業者に気をつけなければなりません。

悪質な業者を選んでしまうと、Googleからのペナルティが発生する可能性があります。

SEO対策の失敗例【業者選び編】

最後に、業者選びに関する失敗例を解説します。

SEO対策の失敗例9:質の悪い業者に外注している

質の悪い業者に外注し、Googleからペナルティを受けてしまうと必然的にSEO評価が下がります。

Googleのペナルティには自動ペナルティと手動ペナルティの二つがあります。

手動ペナルティはGoogleのSearch Console(サーチコンソール:インターネット検索の分析ツール)で確認できます。

しかし、自動ペナルティは自動スパムで検出しており、Search Consoleでは確認できません。

そのため、質の悪い業者によってサイトがGoogleのガイドラインに違反していても、まったく気がつかない場合があります。

知らない間にどんどん検索順位が下がってしまうかもしれません。

対策:悪徳業者を見分けるポイントを知る

悪質な業者を見分けるためには、契約する前に以下のポイントを確認してください。

- 強引な勧誘や宣伝をしていないか

- SEOの効果保証を確約していないか

- 費用やサービスに関する説明は明瞭か

1の場合は営業にばかり力を入れ、肝心のSEO対策に関する専門知識やスキルが低い可能性もあります。

2のように、SEO対策の効果を保証する、またはGoogleとの関係性を匂わせる業者にも要注意です。

検索順位を決める要因は数多くあり、一般には公開されていません。「絶対に上位表示させます」など、SEO効果を確約するような発言は不自然です。

また、悪徳業者はサービス内容にそぐわない高額な料金を請求する場合があります。費用やサービスの説明が不明瞭なときは契約を避けましょう。

参考:Google Developers SEO 業者とは | Google 検索セントラル

▼関連記事:SEO業者選びの詳細を知りたい方はこちら

【SEO対策に失敗したくない方へ】HELP YOU

HELP YOUは、株式会社ニットが運営するオンラインアウトソーシングサービスです。

優秀なスタッフがクライアントをトータルサポートし、社員がコア業務に集中できる環境づくりを支援します。

【HELP YOUのプラン】

<チームプラン>

お客様の窓口となるディレクターが、業務の遂行に必要なスキルを持つアシスタントを集め、チーム制でサポートするプランです。

2.チーム制なので欠員があっても業務が滞る心配なし!長期的な依頼が可能

3.さまざまな業務の依頼でも窓口は一つで簡単!頼れる「専属ディレクター」

4.海外在住の日本人スタッフによる時差を活用した夜間帯業務も可能

チームプランの主なサービス内容

HELP YOUには、さまざまなスキルを持った優秀なメンバーが多数在籍しているため、幅広い業務の依頼が可能です。

■総務業務:出張手配、スケジュール調整、名刺作成、データ整理など

■経理業務:入金管理、支払業務、請求書発行など

■人事・採用業務:求人票の作成、書類審査管理、セミナー会場手配など

■営業サポート業務:会議資料作成、データ収集、KPI管理、経費申請など

■マーケティング業務:SNS投稿、メルマガ作成、アンケート集計など

■ECサイト業務:売上管理、商品管理、サイト管理、ニュースリリース作成など

※各サービスは、お客様のご要望によって組み合わせが可能です。

チームプランに加え、固定の専属アシスタントが業務を柔軟にサポートする「1名専属プラン」、RPAツールを用いて自動化が可能な定型業務をロボットがサポートする「ロボットプラン」など、お客様のニーズに合わせたプランをご提供しています。

「どんな業務をどこまで依頼できるか」「自社にはどのプランが適しているか」など、ご質問はメール・電話にて無料で承っております。ぜひお気軽にご相談ください!

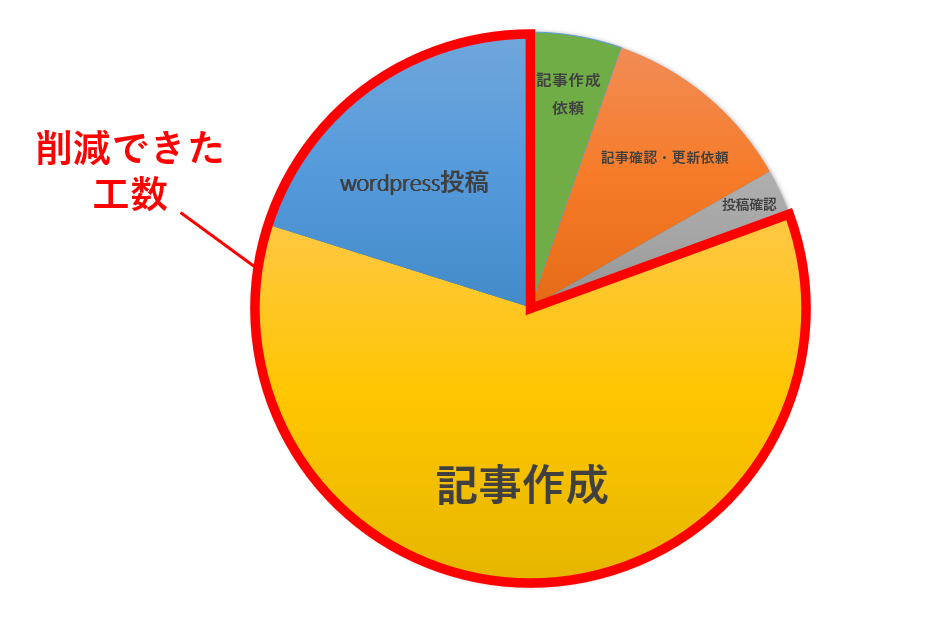

HELP YOU コンテンツ制作の事例1

HELP YOUがこれまでに対応したSEO対策の事例をご紹介します。

1つ目は、Webサイト運営会社様からのご依頼です。

HELP YOU導入前は、自社内のライターが記事の執筆や更新を行なっていました。しかし、更新作業に追われて膨大な業務量が課題になっていました。

そこでHELP YOUチームが記事作成と投稿作業を担当したところ、3時間25分の工数削減を実現。

Webサイト運営会社 ご担当者様の口コミ

| HELP YOU導入前の工数 | 4時間 |

| HELP YOU導入後のクライアント対応工数 | 35分 |

| 削減できた工数 | 3時間25分 |

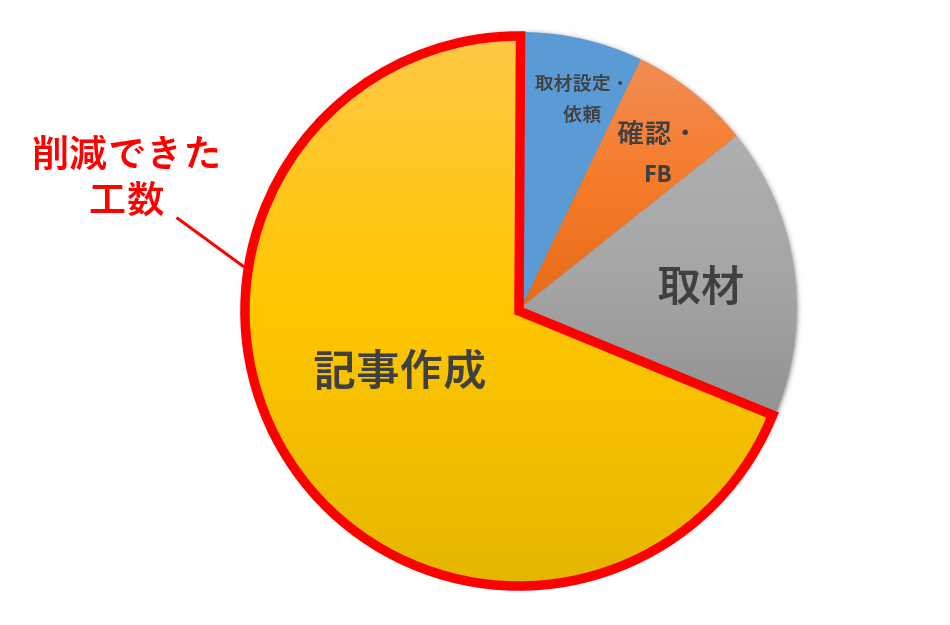

HELP YOU コンテンツ制作の事例2

2つ目の事例はコンサルタント会社様からのご依頼です。

ライティング業務をHELP YOUに依頼後、自社内の作業時間が3時間30分削減。サイトへのアクセス数と問い合わせ数も増加しました。

コンサルタント会社 ご担当者様の口コミ

| HELP YOU導入前の工数 | 5時間 |

| HELP YOU導入後のクライアント対応工数 | 1時間30分 |

| 削減できた工数 | 3時間30分 |

まとめ

SEO対策に関するさまざまな失敗例をご紹介しました。

SEO対策は成果が出るまでに時間がかかります。しかし、根気よくサイトの改善や対策をすることで、自社サイトの検索順位が上がり、問い合わせや商品購入の増加といった効果が期待できます。

この記事で挙げたSEO対策の失敗例を参考に、しっかりと対策をして自社サイトの運用に活かしていきましょう。

自社だけでの対応が難しい場合は、ぜひHELP YOUにご相談ください。

▼合わせて読みたい

マーケティング作業はHELP YOUへ

「作業が立て込み、パンク寸前…」

「作業効率を上げる方法がわからない…」

HELP YOUはマーケティング作業に追われて、お困りの皆様を迅速にサポートいたします。

HELP YOUの3つの特徴

HELP YOUはオンライン上での業務代行だから、

【特徴1.】直接雇用や人材派遣と比べて圧倒的に費用が安い!

業務ごとに最適な人材をアサインするので、人を探す手間もコストもかかりません。

【特徴2.】働く場所を選ばないので優秀な元大手企業のキャリアウーマンが多数在籍!

人材が担保されているので、長期的な業務依頼も可能です。

【特徴3.】チーム制だから複数業務のアウトソースの一括対応が可能!

専属ディレクターが付くので、複数の業務を一括で依頼をすることができます。

これまでに900以上のクライアントに導入いただきました。

相談は無料です。ご興味のある方は、ぜひお問い合わせください。

※導入費用は0円。月額費用のみで、無駄なコストは発生しません。

お電話での無料相談はこちらをご利用ください。050-3187-5599(平日10~18時)