【セミナーレポート】外注×自動化×AIで実現する“見える”コスト削減ワークショップ

2025年7月30日と8月5日に開催した、HELP YOU主催の無料オンラインセミナーレポートをお届けします。

今回のテーマは、「外注×自動化×AIで実現する“見える”コスト削減」。労働人口の減少や採用難といった社会背景をふまえ、外部委託・業務自動化・AIを組み合わせて効率化とコスト削減を実現する方法を解説しました。

■登壇者

|

HELP YOU マーケティングチーム 岡本真理 株式会社リクルートにて新卒採用の総合提案営業に従事したのち、NEXCO中日本に新規事業の専任として入社。株式会社ニットにジョインした現在は、マーケティング&営業担当として活躍中。 |

|

HELP YOU 営業/CS責任者 山口正太 医療系人材企業やベンチャーでの営業・キャリア支援を経て、現在は株式会社ニットで営業およびCS責任者を務める。営業としてお客様のニーズを把握する一方、業務効率化や自動化にも携わる。 |

-

本レポートは、50分間のセミナーのダイジェスト版です。

以下のボタンからセミナー資料と動画を無料でご覧いただけます!

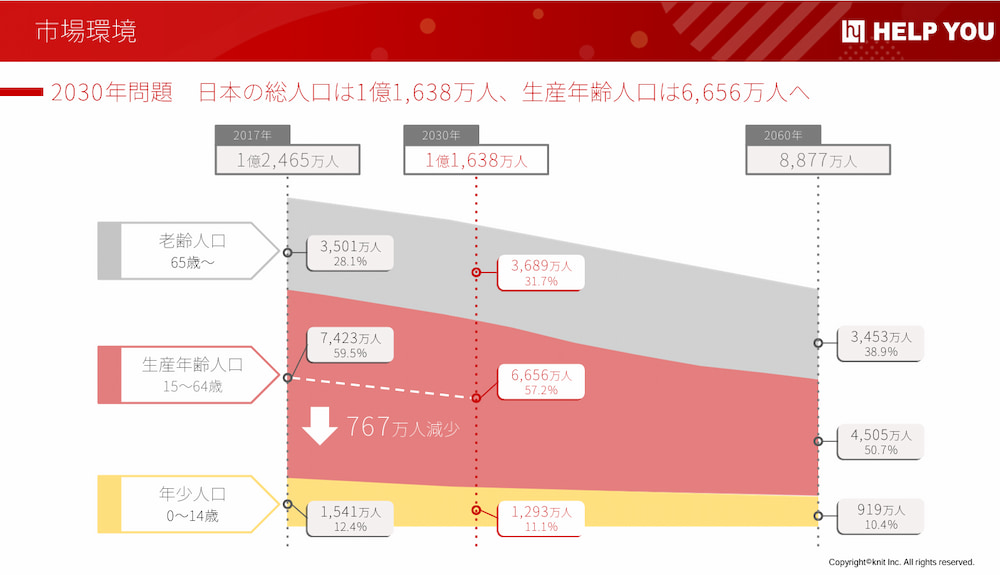

市場環境と自動化・効率化が必要な理由

山口:

まずは市場環境から整理します。日本の人口は減少が続いており、特に15歳〜64歳の生産年齢人口は大きなペースで縮小しています。

「2030年」と聞くとまだ先に感じますが、実際にはもう数年後。企業はこの限られた人材の中で、どのように事業を継続・発展させるかを考えなければなりません。

企業が取り得る2つのアプローチ

山口:

労働人口の減少に対する解決策は、大きく分けて2つあると考えます。

・リソースを増やす

・業務を減らす

まず「リソースを増やす」とは、採用強化やシルバー人材活用、外部委託などを指します。ただし、現在は売り手市場の影響で採用コストが高騰しており、採用後の教育・育成にも負担がかかります。

一方で、「業務を減らす」とは、業務効率化やそもそも不要な業務を廃止するというアプローチです。人がやるべき業務と、ツールやAIに任せられる領域を切り分けながら、成果を維持・向上させつつ人の作業を減らしていく。

つまり、「人の手をかけずに同等の成果を維持できるか、さらに効率的に運用できるか」が重要になります。本日のセミナーでは、この「業務効率化」にフォーカスしてお話を進めていきます。

よくある自動化の失敗例と回避ポイント

山口:

「効率化」といっても、何からどのように進めるのか分かりにくいですよね。そこで「よくある自動化の失敗例」を3つ紹介しながら、注意すべきポイントをお伝えします。

- よくある自動化の失敗例

- 1. 現状の業務を見直さずに、そのまま自動化を試みる

2. 担当者任せで属人化したまま運用をスタートする

3. 適したツールや手段を選択できない

1. 現状の業務を見直さずに、そのまま自動化を試みる

山口:

1つ目の失敗例は「現状の業務を見直さず、そのまま自動化してしまう」ケースです。たとえば、次のような状況が挙げられます。

・同じ情報を複数箇所で入力している

・営業とマーケティングで同じ数字を別々に管理している

・非効率なフローのまま自動化を進める

こうした非効率を抱えたまま自動化すると、かえって余計な手間や混乱を招いてしまいます。このような失敗を防ぐには、まず業務フロー全体を可視化することが大切です。

そのうえで、次のようなステップで進めるのが最も効率的だと考えます。

1. 業務フロー全体を可視化する

2. 自動化すべき業務を選定する

3. フローを見直したうえで自動化を検証する

2. 担当者任せで属人化したまま運用をスタートする

山口:

2つ目は「担当者任せにした結果、属人化してしまう」ケースです。

RPAやAIを導入しても、扱える人材が限られると、特定の人が異動・退職した途端に誰も運用できなくなるというのは、よくあるケースです。

RPAは一度導入して終わりではなく、継続的なメンテナンスが必要です。そのためには、複数人でチームとして運用すること、マニュアルを整備することが欠かせません。

岡本:

分かってはいても、実際にはなかなか実行できない企業が多いですよね。特に、効率化の担当者が他の業務と兼務している場合、本業を優先した結果マニュアル作成まで手が回らない、というケースは多いと思います。

山口:

そうした場合は、外部リソースを活用して早く正確に仕組みを構築するのも有効な選択肢です。例えば、HELP YOUは、現状の業務のマニュアル作成から自動化の検討までサポート可能なため、社内で手間や工数をかけずに効率化を進められます。

3. 適したツールや手段を選択できない

山口:

3つ目は「適したツールを選べない」ケースです。

自動化というとRPAやAIを思い浮かべがちですが、実際にはExcel関数やGoogle Apps Scriptで十分な場合もあります。その方がアップデートや調整がしやすいこともあるんです。

大事なのは「ツールありき」ではなく、課題に応じて最適な手段を組み合わせることです。

岡本:

確かに、ツールが増えすぎていて、自社に合うものを選ぶのは簡単ではないですね。

山口:

だからこそ、私たちもお客様と業務内容を丁寧に確認した上で「ここはRPA」「ここはiPaaS」「ここはExcelで十分」といった形で最適な方法をご提案しています。

まとめると、自動化の失敗を避けるためのポイントは以下の3つです。

- ポイント

- ・業務を棚卸し・可視化し、非効率を見直したうえで自動化する

・属人化を避け、複数人+マニュアルで運用する(必要に応じて外部活用も検討)

・課題に応じて適切なツールを選定する

棚卸しの手順と自動化の流れ

山口:

先ほどもお話したように、効率化の出発点は「業務の棚卸し」です。ここができないと何も始まりません。そこで、棚卸しの流れを整理しました。

ステップは次の4つです。

STEP1:業務の一覧化

STEP2:分析軸の設定

STEP3:コア業務とノンコア業務の整理

STEP4:業務改善

では、ステップごとにもう少し具体的に説明します。

STEP1. 業務の一覧化

山口:

まずは担当業務をすべて洗い出してリスト化します。たとえば、以下のような方法があります。

・過去1ヵ月のカレンダーを振り返る

・Slack、ChatWorkなどからタスクを抽出する

・ルーティンタスク(日次、週次、月次の定期業務)のピックアップ

・担当者による思い出しながらの申告でもOK

ここで大事なのは、最初から完璧を目指さないことです。まずは思い当たる業務から書き出してみることが大切です。

岡本:

私も試しましたが、「やりたくない」「面倒だ」と思う作業をリストアップすると、意外に多く出てきました。

そうした業務は自動化や他の人に任せられる可能性があるので、「自分じゃなくてもできる」と感じることを意識して書き出すのがおすすめです。

山口:

そうですね。管理職や責任者の場合、部下に棚卸しを依頼するときは「あなたにとってのメリットになるよ」という伝え方をすると、前向きに取り組んでもらえます。

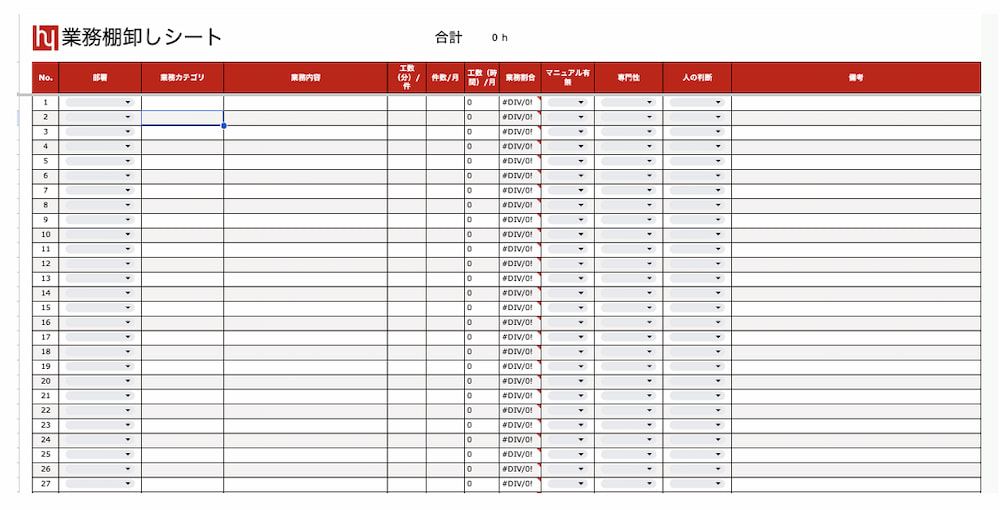

STEP2. 分析軸の設定

山口:

業務一覧ができたら、分析軸を設定し、それぞれ記載していきます。主な軸は次の4つです。

・頻度(どの程度あるのか)

・工数(どれくらい必要か)

・難易度(専門性の有無)

・ルーティン化の可否(人の判断が必要かどうか、定型的に進められるか)

ここで、実際に弊社の営業チームで使用している棚卸しシートを紹介します。

分析軸と実際の項目を照らし合わせると、以下のようになります。

| 分析軸 | 棚卸しシートの項目例 | 説明 |

| 頻度 | 件数/月、業務割合 | 業務が発生する回数や全体に占める割合を記録 |

| 工数 | 工数/件 | 1件あたりにかかる時間・労力を把握 |

| 難易度 | 専門性、マニュアル有無 | 専門知識が必要か、手順化されているかを確認 |

| ルーティン化の可否 | 人の判断 | 人の裁量が必要か、定型化できるかを判断 |

STEP3. コア業務とノンコア業務の整理

山口:

それぞれの分析軸で記載をしていくと、「どの業務を人が担うべきか」「どの業務を効率化・自動化すべきか」が見えてきます。

たとえば、課長や部長などの管理職が注力すべきコア業務は、人が直接対応するのが望ましいケースも多いです。特にAIや自動化に任せることで成果が下がるリスクがあるものは、あえて人が担うという判断も必要になります。

一方で、成果に直結しない業務や、人がやらなくても支障がない業務は、積極的に自動化や外部委託を進めるのが効果的です。人が対応する必要がない部分を任せることで、浮いたリソースをコア業務へ集中させられます。

STEP4. 業務改善

山口:

棚卸しシートをもとに改善ポイントを整理していきます。まずは、どの業務から効率化・自動化すべきかを考えましょう。

効率化の優先度は、「業務量の多さ」と「専門性の低さ」で判断します。

・業務量の多さ:時間や件数が多い業務ほど短縮効果大

・専門性の低さ:判断が少ない業務から自動化を検討

この棚卸しと分析を経て、自動化できる部分と人が注力すべき部分を整理し、最適な方法で効率化を進めていきます。

弊社の営業部門では、「問い合わせメール対応」「相談前の事前リサーチ」「相談後のプロセス」「KPIシートの更新」などを実際に自動化し、全体の作業時間を211時間から137時間へと削減できました。

結果として、営業1人当たりの対応件数が増加し、入力精度の標準化によって情報共有の正確さも向上しました。

さらに、毎日のルーティンタスクを「頭の中で覚えておく必要がなくなった」ことで、心理的な負担が大幅に軽減された点は大きなメリットだと感じています。

岡本:

まずは自分の部署や業務で棚卸しシートに入力してみて、どれが実現できそうかを検討するのが良さそうですね。

山口:

はい。そのうえで、自社だけで進めるのが難しい場合は、HELP YOUにご相談いただければ、具体的なアドバイスやサポートも可能です。

-

本セミナーで使用している業務棚卸シートは、

以下のボタンから無料でダウンロードしていただけます!

HELP YOUの自動化事例

山口:

ここからは、自動化の事例を紹介していきます。

・スカウトメールの自動化事例

・メール・チャット通知の自動化事例

・議事録作成の自動化事例

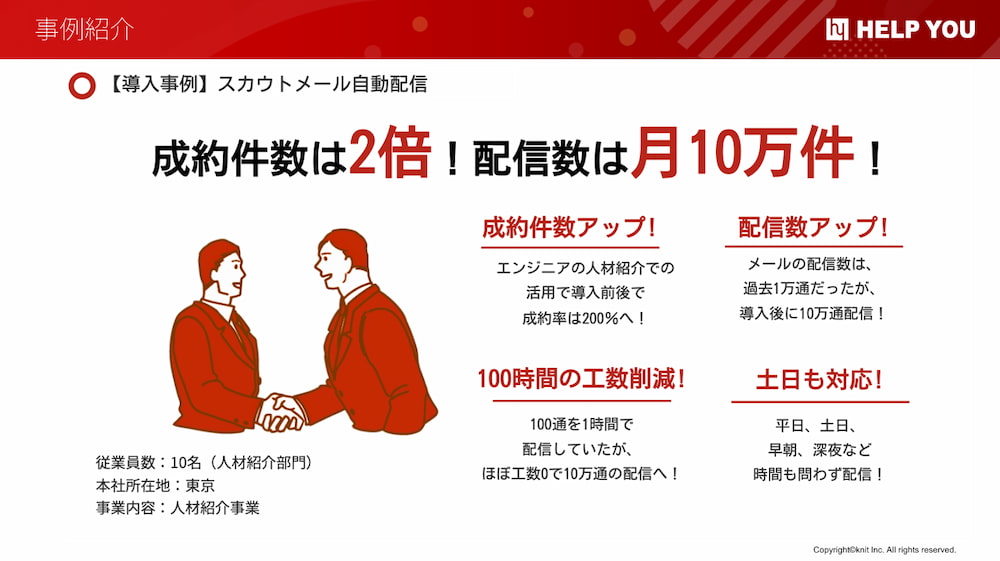

スカウトメールの自動化事例

山口:

一つ目は、スカウトメールの送信業務を自動化した事例です。

ある企業では、以前は人手で1時間に100通のスカウトメールを配信していました。それが自動化を導入したことで、最初のセットアップだけで毎月10万通を自動配信できるように。

結果として、成約件数が実際に2倍になりました。

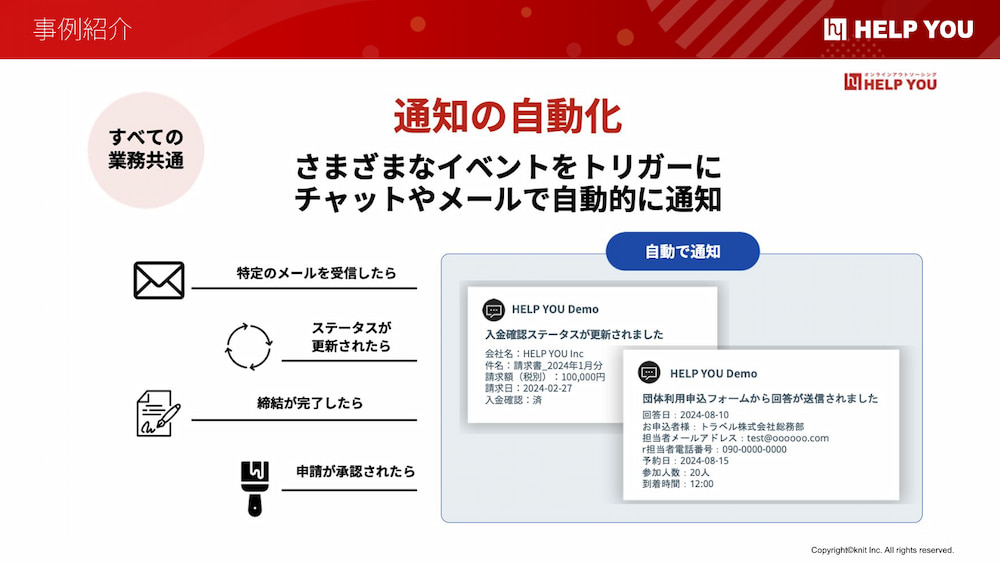

メール・チャット通知の自動化事例

山口:

次に、メールやチャット通知の自動化も可能です。

具体的には、以下のような通知を自動化できます。

・特定メール受信時のチャット通知

・システムステータス更新時の通知

・期日前日のリマインド通知 など

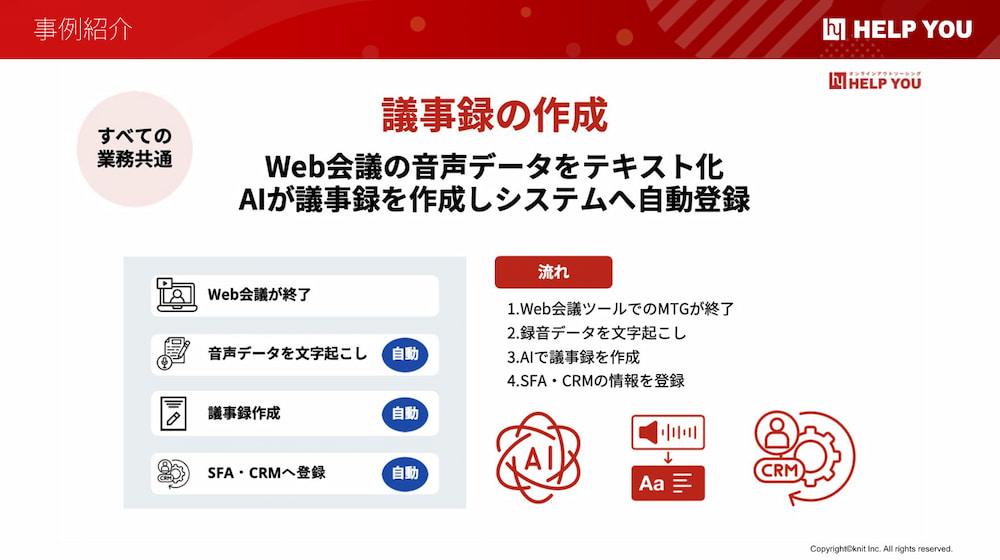

議事録作成の自動化事例

山口:

議事録の作成も自動化できます。プロンプトの設計次第で議事録に必要な項目や観点をカスタマイズでき、高精度なデータをほぼ修正なしで活用できます。

-

セミナーでは、さらに広告データのレポーディングを自動化する事例や、

業務ごとに自動化できる作業の例も紹介しました。

以下のボタンからセミナー資料と動画を無料でご覧いただけます!

業務自動化の導入はHELP YOUへご相談ください

山口:

まとめると、業務効率化は次のようなプロセスで進んでいきます。

- 業務効率化の

プロセス - 1. 業務フロー全体を可視化する

2. 自動化すべき業務を選定する

3. フローを見直したうえで自動化を検証する(※困難な部分は外部リソースの活用も検討)

また、効率化を失敗させないためのポイントとしては、次の3点が挙げられます。

・まずは業務の可視化から:非効率なフローのまま自動化しない

・属人化させない:特定の担当者だけに依存せず、難しければ外部委託も検討する

・適したツールの選択:RPA、AI、iPaaSなどから適したものを選ぶ

こうした流れとポイントを押さえることで、自社に合った効率化が実現できます。

まずは自社で取り組んでみるのも良いですし、壁にぶつかった際にはHELP YOUにご相談いただくのもひとつの方法です。

HELP YOUでは、現状の課題を丁寧にヒアリングし、自動化できる業務や最適なツールをご提案。導入・運用まで丁寧にサポートさせていただきます。