【セミナーレポート】組織の筋肉量診断で最適な業務体制が見える生産性向上セミナー

2025年5月28日に開催された、HELP YOUオンラインセミナーのレポートをお届けします。

今回のテーマは、「組織の筋肉量診断で最適な業務体制が見える生産性向上」です。自社のボトルネックをどのように見つけ、業務体制を改善していくべきか。外部リソースの活用法も含め、多数の企業を支援する専門家の知見と事例を交えてお伝えします。

■登壇者

|

HELP YOU マーケティング担当 岡本麻里 株式会社リクルートにて新卒採用の総合提案営業に従事したのち、NEXCO中日本に新規事業の専任として入社。株式会社ニットにジョインした現在は、マーケティング&営業担当として活躍中。 |

|

セブンセンスマーケティング株式会社 COO・みえるクラウド事業部長 根本 崇弘 氏 ギャップジャパン株式会社をはじめ、キャリアを通じて新規事業の創出や事業拡大に貢献。2024年より、業務可視化による企業の生産性向上サービスを展開するセブンセンスマーケティングのCOOに就任。 |

-

本レポートは、約50分間のセミナーのダイジェスト版です。

以下のボタンから、セミナー資料と動画を無料でご覧いただけます!

経営者が知るべき「業務可視化のステップ」とは?

岡本:

突然ですが、皆さん健康診断は受けていますか?健康を管理するためには、まず現状を把握することが大切ですよね。では、これを会社に置き換えてみるとどうでしょうか。社員全員の仕事を把握することは大変ですし、実際に見えていないことも多いと思います。

そこで本日は、組織の“健康状態”を知るための業務可視化をどうすれば実現できるのか。スペシャルゲストの根本さんと一緒に、そのヒントをお伝えしていきます。

根本氏:

業務可視化を行う上で、最初に意識すべきポイントは以下の2つです。

- 業務可視化のポイント

- 1.経営のボトルネックを特定すること

2.ボトルネックで行われている具体的な業務を調べること

そして、経営のボトルネックになっている部署・部門には、以下のような特徴があります。

・他部署よりも残業が多い

・社内で問い合わせが集中している

・時間に余裕がなく、ケアレスミスが多い

・メールやチャットの返信が遅い

・属人化している業務が多い

これを見て、どのような部署が思い浮かびますか?我々のお客様からは、「営業部門の生産性が気になる」というご相談がよく寄せられます。

営業部門が生産性を下げている主な理由は、「営業以外の業務が多すぎる」ことです。セールスフォース社の調査によると、営業担当者が実際に営業に使っている時間は業務全体の28%というデータもあります。

岡本:

7割以上の時間を営業以外の業務に費やしてしまっているということですね。

根本氏:

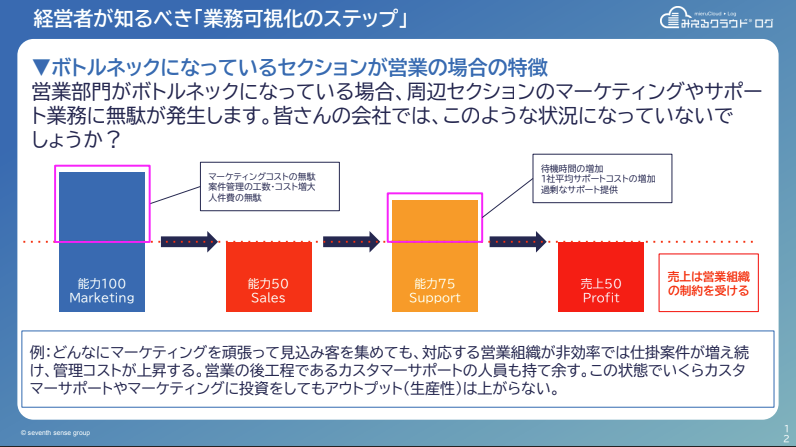

しかも、これは営業部門だけの問題に留まらず、周りの部署や組織全体にも影響を及ぼします。今回は、マネジメント理論の一つである「制約理論」の考え方をもとに、この問題について見ていきましょう。

根本氏:

例えば、マーケティングの能力が100、営業の能力が50、サポートの能力が75という組織があったとします。この場合、組織全体のアウトプットは50に制限されます。他の部署の能力が高かったとしても、最終的なアウトプットが営業部門に制約を受けている、つまり営業がボトルネックになっている状態です。

この状態では、どれだけマーケティングやサポートを強化しても営業が追いつかず、仕掛かり案件ばかりが増えていきます。ボトルネックを解消しない限り、周りの部署でも無駄な業務やコストが発生することになるでしょう。

-

セミナーでは、DXと組織変革によって営業課題を解決した

実際の事例についてもお伝えいただきました。

以下のボタンから、無料でセミナー資料と動画をご覧いただけます!

現場に負担をかけず、業務の実態を把握する方法

根本氏:

ボトルネックが明らかになったら、次にその業務の実態を可視化していきます。以下に、代表的な手法と精度・工数をまとめました。

| 代表的な可視化の手法 | 精度 | 工数 |

| 業務フローを書き出し、評価する | 大 | 高 |

| カレンダーツールに精緻に予定を入力する | 大 | 低 |

| 各部署に地道にヒアリングを行う | 中 | 低 |

| 1業務の反復数から所要時間を推定する | 中 | 中 |

| 日報で毎日報告させ、集計する | 大 | 低 |

根本氏:

ここで岡本さんに伺いたいのですが、HELP YOUではアウトソーシングを依頼された際、どのように業務の棚卸しをされているんですか?

岡本:

お客様によっても異なりますが、そもそも業務フローが固まっていない・マニュアルがないというケースもよくあります。その場合、弊社のディレクター(専属の担当者)がお客様にヒアリングして一から業務を洗い出し、マニュアル作成までサポートしています。

根本氏:

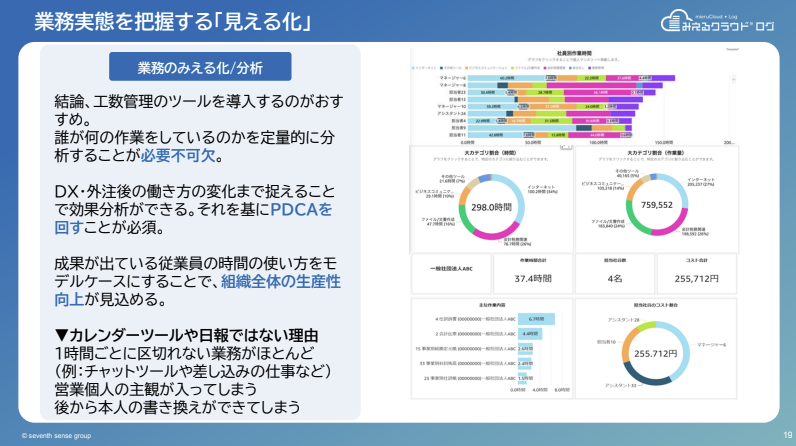

マニュアルがなくてもアウトソーシングできるのは魅力的ですね。しかし、実際に社内で行うと多くの時間がかかったり、手間がかかるわりには精度が低いこともあるかと思います。このような場合におすすめなのが、「みえるクラウド® ログ」のような工数管理ツールです。

最近は気軽に使える価格帯のサービスも増えていますし、自動でデータを取得できるものであれば入力の手間も省けます。このようなツールを使うことで、自社の業務を可視化でき、ボトルネックがどこにあるのかを把握しやすくなります。

「業務の評価」と「アウトソーシングの意義」が判断軸に

岡本:

業務を可視化した後、実際に体制を見直す際に「この業務は内製するか/外注するか」と悩むケースも多いと思います。業務の内製/外注を判断する基準はありますか?

根本氏:

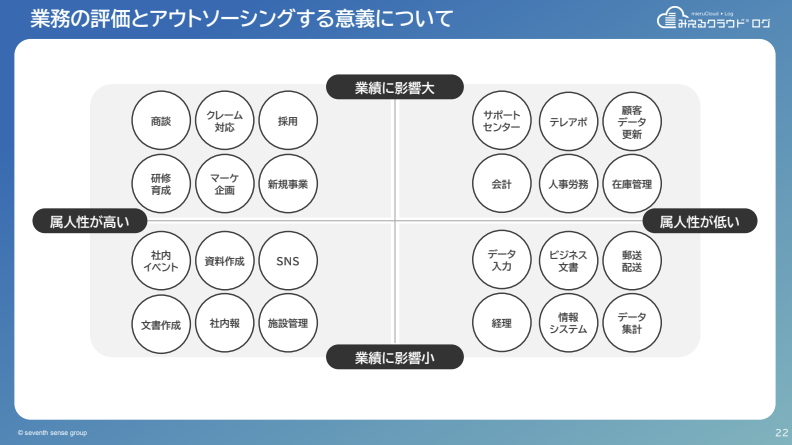

まず行うべきは業務の評価です。今回は、以下のようなマトリクス表を使って、「業績への影響」と「属人性」という2つの軸で各業務を整理していきましょう。

一般的に、右下の「業績への影響」と「属人性」の両方が低い業務は、外注化しやすい業務といえます。しかし、こういった業務の外注化は、手間は減っても業績への大きなインパクトはありません。

より効果的にアウトソーシングを活用するには、その意義や目的を考えることが重要です。また、「この業務は社内でしかできない」という思い込みを捨て、「全ての業務はアウトソーシングできる」という前提で考えることも大切だと思います。

根本氏:

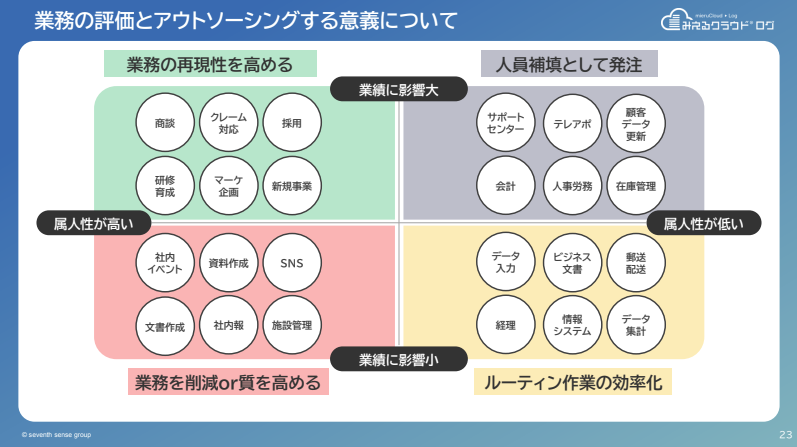

例えば、業績への影響・属人性ともに大きい左上の業務をアウトソーシングする目的は、依頼先に業務フロー自体を変えてもらい、再現性を高めることです。最終的にはそのノウハウを社内に持ち帰り、右上のゾーンへと変えていくのが望ましいでしょう。

次に、右上のゾーンがボトルネックになっている場合。これは単純に人手が足りてないことが問題なので、社内でも採用を進めながら、アウトソーシングで人手を確保するのが良いと思います。

左下のゾーンは、業務の削減も視野に入れて検討すべき内容が多いと思います。アウトソーシングする場合、まずは依頼先に業務の精度を上げてもらい、左上のゾーンに変えてもらうことが重要です。その後、再現性を高められるかという次の議論に移るのが良いでしょう。

右下のゾーンはすでにアウトソーシングしている企業も多いかと思いますが、ルーティン作業の効率化が大きな目的となります。

岡本:

「何のためにやるのか」という目的の再認識は、業務体制を見直す上でも重要なポイントになりそうですね。

-

セミナーでは、業務評価とアウトソーシングについての具体的な事例や、

さらにリモートワーク時代における人材評価・定着というテーマでもお話を伺いました。

以下のボタンから、無料でセミナー資料と動画をご覧いただけます!

業務改善に向けたアウトソーシングのご相談はHELP YOUへ

根本氏:

アウトソーシングの依頼後は、「空いたリソースを増やしたい業務に当てられているか」「減らしたい業務が減っているか」という2点をしっかり観測・評価する必要があります。

なかには、せっかく外注したのに「私がやらなきゃ」と思い込んで仕事を抱えてしまう社員の方もいるでしょう。しかし、アウトソーシングを活用する上では、そういった思い込みを捨て、「外注した業務は依頼先にしっかりと任せきる」ことが重要だと考えています。

岡本:

本日は貴重なお話、ありがとうございました。

-

本レポートは、約50分間のセミナーのダイジェスト版です。

以下のボタンから、セミナー資料と動画を無料でご覧いただけます!

HELP YOUでは、業務整理やマニュアル化からのサポートが可能です。丁寧なヒアリングをもとに、お客様の課題やご要望に合わせた最適なご提案をさせていただきます。

「アウトソーシングに興味はあるが、何から始めればいいか分からない」という方も、まずはお気軽にご相談ください!