テレワークの生産性を向上させる5つの方法!企業規模別の成功事例も紹介

「テレワークで生産性が低くなった…」こんなお悩みを抱えていませんか?

テレワーク(リモートワーク)を実施する際に、理解しておかなければならないのは

「在宅勤務の課題」と「安心して働ける仕組み作り」です。

これらを理解することで在宅勤務の働き方が改善され、生産性が向上しやすくなるのです。

本記事では、テレワークと生産性の関係、テレワークで生産性が下がる理由、テレワークで生産性を向上させる方法を企業規模別の成功事例付きで解説しています。

ぜひ今後のテレワーク施策にお役立てください。

テレワークと生産性の関係

最初に、テレワークと生産性の関係について確認していきます。

日本におけるテレワーク導入状況

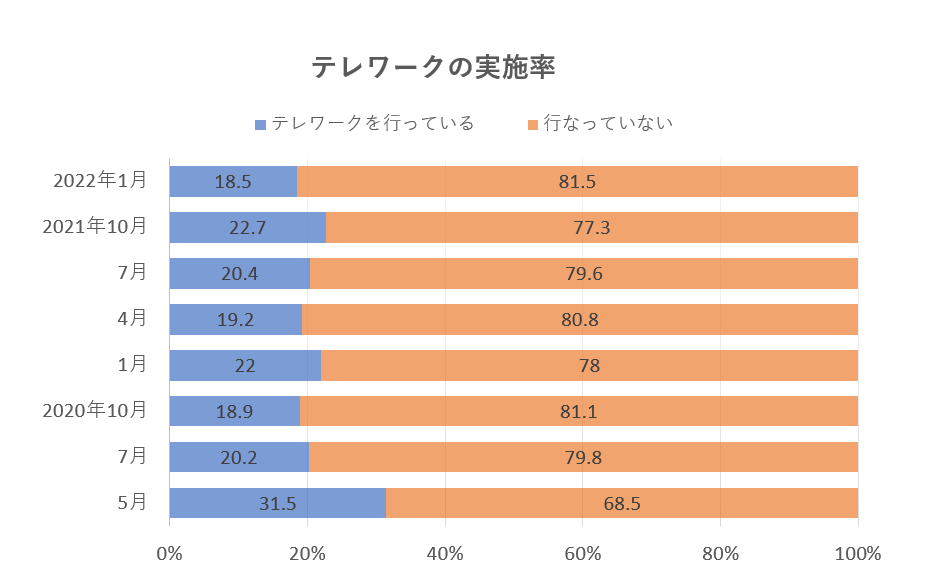

日本におけるテレワーク(リモートワーク)の導入状況を見てみましょう。

日本生産性本部の調査レポートによると、在宅勤務の実施率はコロナ禍直後の2020年5月に31.5%を記録しました。しかし、その後は20%前後で推移しています。

出典:公益財団法⼈ ⽇本⽣産性本部 「第 8 回 働く人の意識に関する調査 調査結果レポート」

また、従業員規模によってもテレワーク導入率に差が生じています。従業員規模別でテレワーク導入率を確認すると、従業員規模100名以下の勤め先は10%台、101名〜1,000名は20%台、1,001名以上は30%台となりました。

このように従業員規模が大きくなるほど、テレワーク導入率は高くなるのです。

しかし、日本の働く人に占める中小企業の割合は6〜7割。中小企業のテレワーク(リモートワーク)導入が進まないことが、日本全体のテレワーク実施率が上昇しない原因になっています。

テレワークによる生産性の変化

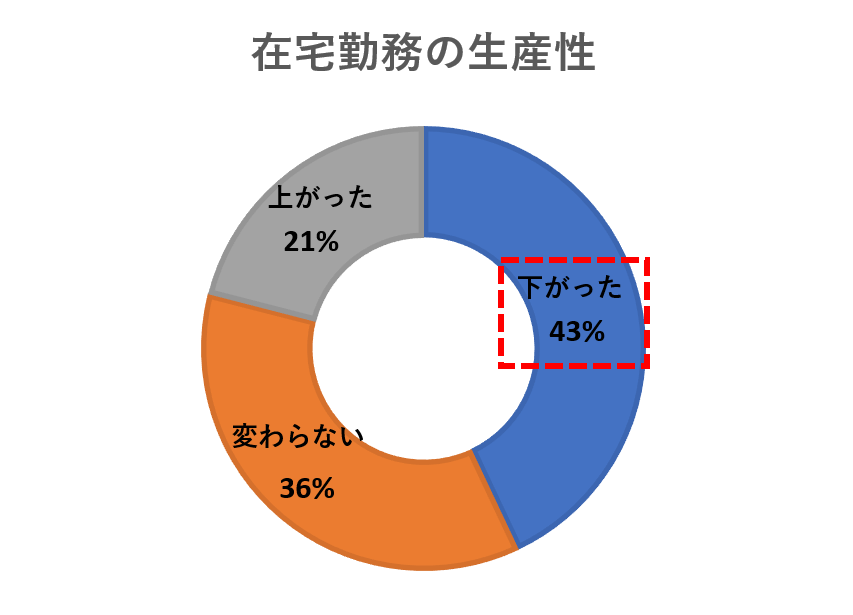

次に、テレワークによる生産性の変化を確認します。

Adobeが日本とアメリカで行った調査によると、日本のほうが「在宅勤務で生産性が下がった」と感じている傾向があることが明らかになりました。

出典:アドビ株式会社「アドビ、グローバル調査『COVID-19禍における生産性と在宅勤務に関する調査』を発表」

アメリカのテレワーク(リモートワーク)経験者の77%が「生産性が向上した」と回答した一方、日本のテレワーク経験者の43%が「生産性が下がった」と回答しています。

同じ在宅勤務を経験しても、アメリカよりも日本のほうが生産性の低下を感じやすく、テレワークの課題も浮き彫りになっています。

テレワークで生産性が下がる4つの理由

この章では、テレワークで生産性が下がる4つの理由を解説します。

作業環境が整っていない

一つ目の理由は、作業環境が整っていないことです。テレワーク(リモートワーク)を行うには、オフィスと同じような環境を作らなければならず、そこを難しく感じる人が多いのです。

例えば、日本生産性本部の調査レポートでは、3割以上のテレワーカーが「部屋、机、イスといった物理的環境の整備」や「Wi-Fi などの通信環境の整備」を課題に挙げています。

さらに家族や同居人と一緒に住んでいる場合は、物音がしたり頻繁に話しかけられたりすることで在宅勤務に集中できないというケースもあるでしょう。

このように、テレワークで生産性を上げるには、作業環境を整備することがポイントになります。

参考:公益財団法⼈ ⽇本⽣産性本部 「第 8 回 働く人の意識に関する調査 調査結果レポート」

業務状況が把握しづらい

次の理由は、業務状況が把握しづらいという点です。テレワークは対面よりも勤怠状況や業務の進捗具合が把握しづらく、作業が滞る原因の一つになっています。

例えば、仕事へのモチベーションが低下している人や、積極的に業務に取り組んでいない人がいたとしても、テレワーク(リモートワーク)下ではなかなか見つけられません。

また、オフィスでは気軽に確認できた作業の進捗具合も、テレワークでは意識的にチェックや報告をしなければなりません。

このようにテレワーク下では業務状況を把握しづらく、社員の生産性が低下していても気づきにくい部分があるでしょう。

コミュニケーションが減る

三つ目の原因は、コミュニケーションが減ることです。オフィスでは気軽な相談や会話が発生しますが、テレワーク(リモートワーク)では気軽に話す機会がなかなか得られません。

そんなコミュニケーション不足を解消するツールとして、チャットなどもあります。とはいえ、人は表情や声のトーンなどでも相手の感情を読み取ります。チャットではニュアンスを伝えるのが難しい場面も出てくるでしょう。

このようなコミュニケーション不足も、テレワークにおける生産性の低下を招いているのです。

オン・オフの切り替えが難しい

最後の原因は、オン・オフの切り替えが難しいという点です。切り替えができないと、仕事のメリハリがつかず、長時間労働も起こりやすくなります。

「テレワークと仕事のオン・オフに関するアンケート調査」によると、テレワークの悪かった点として「仕事とプライベートの区別ができない」と回答した人が約4割を占めました。

仕事とプライベートの区別がつかなければ、ズルズルと働きがちになり、長時間労働にもつながります。テレワーク(リモートワーク)で生産性を上げるには、働き方にメリハリをつける、もしくは自分をコントロールする必要があるでしょう。

参考:株式会社LASSIC「仕事のオンオフの切り替え方は?」

テレワークで生産性を向上させる5つの方法

ここからは、テレワークで生産性を向上させる5つの方法を説明します。

業務を可視化する

一つ目は業務を可視化することです。業務を可視化すれば、いつまでに何を行うかが明確になり、在宅勤務における働き方の改善ポイントも見えてきます。

業務の可視化には、例えば以下の方法があります。

- 業務内容や手順、社員のスキルを一覧にした表の作成

- 業務プロセスを記載したフローチャートの作成

- 業務を可視化できるITツールの導入

業務の可視化を行えば各人が全体像を把握でき、自分の行っていることが「企業の利益を出すための意味ある仕事」という認識も生まれるでしょう。

人事・評価制度を見直す

二つ目の方法は人事・評価制度を見直すことです。

テレワーク(リモートワーク)の普及により、業務内容が明確かつ成果による評価がしやすい「ジョブ型雇用」にも注目が集まっています。

ジョブ型雇用とは、会社の業務に適した人材を雇用する仕事主体の仕組みです。必要な業務がなくなれば解雇されることもあり、人材の流動性が高い点も特徴。専門性に特化した人材を採用できるため、業務効率化につながるでしょう。

さらに、評価制度においてはオフィスにいた頃のものではなく、テレワークに適したものを設定することで、社員のモチベーション維持が可能になります。

テレワークに適した評価方法には、以下のものがあります。

- 成果物を基準にする

- 週1回Webミーティングや電話で面談を行う

- 仕事の状況を毎日確認する

- MBO(目標管理制度):社員が個人目標を決め、その進み具合や達成度によって評価する方法

- バリュー評価:会社の理念やビジョンを体現しているかを評価

このように、テレワークに適した人事・評価を行うために見直しや改善をしていくこともポイントです。

▼あわせて読みたい

積極的にコミュニケーションを取る

次の方法は、積極的にコミュニケーションを取ることです。

コミュニケーションが取れれば、メンバーが現在どういう状況下でどんな働き方をしているのか、何に課題を持っているかが明確になります。

テレワーク(リモートワーク)下でコミュニケーションを取るには、仕組み作りが大切です。

例えば、

- ミーティングの最初の○分は雑談する時間に設定

- ランチ会を設ける

- 1on1ミーティングの時間を設ける

などのルールを設定しましょう。

また、雑談専用のチャットを作ることも一つの手です。

株式会社リクルートの「新型コロナウイルス禍における働く個人の意識調査」によれば、仕事中に雑談がある人とない人を比較すると雑談がない人はストレスが解消できない割合が大きく、14.1ポイントの差が出ています。

意識的に雑談の時間を持つことで、社員のストレス解消とモチベーション維持につながったり、業務上のアイディアが生まれたりします。ぜひ積極的に取り入れていきたいところです。

参考:株式会社リクルート「新型コロナウイルス禍における働く個人の意識調査 テレワーク経験者の6割、テレワーク前にはなかったストレスを実感 仕事中の『雑談』有無の違いでストレス解消具合に14.1ptの差 」

ツールやシステムを導入する

四つ目の方法はツールやシステムを導入することです。

テレワークに便利なツールやシステムを積極的に使用すれば、生産性が大幅に改善する可能性があります。どんなツール・システムがあるのか、以下で紹介します。

■チャットツール

チャットツールは、PCやスマートフォンを通じてリアルタイムでコミュニケーションが取れるツールです。

例:Chatwork・Slack・LINE WORKS・Microsoft Teamsなど

■オンライン会議システム

オンライン会議システムは、各自が所有しているPCやタブレットを使用し、会議を行うシステムのことです。遠隔地同士で資料のリアルタイム共有もできます。

例:Zoom・Skype Meet Now・Google Meetなど

■電子契約

電子契約は、インターネット上で電子署名を行い、電子文書で契約を締結するシステムのことです。

例:クラウドサイン・NINJA SIGN・電子印鑑GMOサインなど

■タスク管理ツール

タスク管理ツールは、プロジェクトの進捗状況を管理するためのツールです。利用すれば作業の遅延や漏れを防ぐことが可能です。

例:Backlog・Trello・Redmineなど

■勤怠管理システム

倦怠管理システムは、社員の仕事開始と終了を追跡・監視するシステムです。

例:KING OF TIME・Touch On Time・kinconeなど

無料体験やお試し期間を設けているツールやシステムもあります。まずは使い勝手を確認してみるとよいでしょう。

業務をアウトソーシング(外注)する

最後の方法は業務をアウトソーシング(外注)することです。オフィスで仕事をしていたときは、細々とした雑務を社員が請け負っていたかもしれません。

しかし、在宅勤務中に雑務を一人一人の社員に任せているとコア業務に集中できません。

- DM発送

- アンケート入力

- 顧客リストのデータ化

- コールセンター業務

このようなノンコア業務を外注化すれば、社員は重要なコア業務に集中できます。そして、最終的には生産性の向上に貢献できるでしょう。

テレワークで生産性が向上した事例

この章では、テレワークで生産性が向上した事例を企業規模別に紹介していきます。

大企業のテレワーク事例

大企業のテレワーク事例としてご紹介するのは、ネスレ日本株式会社です。

同社は、全社員対象のフレキシブルワーキング制度を設けました。この制度は利用目的に関係なく、回数無制限で在宅勤務を行える制度です。

さらに、同社はこの制度を成功させるため、以下のさまざまな工夫を行いました。

- 導入前に管理職対象の説明会を行い、制度の理解を促す

- 導入後に利用者対象のアンケートを実施

- IT環境に対する意見や要望を、システム担当部門にフィードバック

- 管理職に対するマネジメントスキルの研修を強化

- 定期的に状況確認や問題の解決を図る仕組みを作り、業務上の問題があるかを確認

この取り組みの結果、フレキシブルワーキング制度導入後の利用者アンケートでは、オフィスで働くときと比べて自己評価が平均7%上がりました。

また、台風や大雪などが起こった際の働き方にも変化が訪れました。交通障害が起こったときは無理に出社せず、テレワーク(リモートワーク)ができるように。さらに、社員一人あたりの売上高は導入以前を100とすると、113.12まで上昇しました。

参考:ネスレ日本株式会社

中小企業のテレワーク事例

中小企業のテレワーク事例としてご紹介するのは、株式会社WORK SMILE LABOです。

同社は、子どものいる女性社員が子どもの体調不良などで休みがちになっている点に着目。「働き方を変えればフレキシブルに働けるのではないか」と考え、テレワーク導入をスタートしました。

導入時には労務管理・コミュニケーション・情報セキュリティの課題が浮き彫りになったものの、次の方法で補いました。

労務管理:出退勤をクラウドで管理し、携帯で出退勤の打刻を行う。位置情報の確認ログ管理システムで作業時間や内容の可視化を実施。

コミュニケーション:社員全員が参加する会議を月に1回設け、一人一人が企業内の改善ポイントを出し合う。Web会議システムを活用して在宅勤務社員と常に接続し、複雑なやり取りも画面共有でカバーしている。

情報セキュリティ:社内データは共有サーバーで管理し、セキュリティレベルも強化。

この結果、前年に比べてテレワーク導入後の残業時間は40%削減。売上は108%、生産性は113%増加しました。

参考:

厚生労働省「働き方改革特設サイト 株式会社WORK SMILE LABO」

総務省「<テレワークを導入している企業に聞きました:VOL.1株式会社WORK SMILE LABO>」

自治体のテレワーク事例

自治体のテレワーク事例として、佐賀県の取り組みをご紹介します。

同県は育児・介護を理由とした在宅勤務制度を採り入れました。タブレット端末を100台導入し、端末を利用して業務改革に取り組みたい部署を募集。さらに、所属長が週に2回以上在宅勤務を行うことを義務化しました。

同県は在宅勤務を成功させるため、次のルールを取り入れています。

- コミュニケーション対策として、原則週1回は勤務地に出勤

- 労働時間を事前に所属長へメール

- 業務終了後に実績時間と合わせて、業務内容と成果物を報告

- 在席状況の確認はチャットツールを活用

- 県内に13ヵ所、県外に2ヵ所あるサテライトオフィスでも勤務可能

テレワーク導入の効果を検証した結果、働き方が変化。外出先でのスキマ時間の活用、職場に持ち帰って行う対応や仕事の減少、直帰率の向上など、さまざまな効果がありました。

すでにテレワーク制度を整備していたため、新型コロナウイルスの緊急事態宣言下でも比較的スムーズに在宅勤務へと移行。

現在は回線数の増設により維持費が増えたため、費用対効果の検証が課題ですが、緊急事態宣言下のテレワーク(リモートワーク)利用状況は通常時の2倍以上となりました。

参考:総務省「地⽅公共団体におけるテレワーク推進のための⼿引き」

テレワーク導入は「HELP YOU」におまかせ

最後に、テレワーク導入を支援する「HELP YOU」を紹介します。

サービス立ち上げ時からメンバー全員がフルリモートで働いているHELP YOUは、テレワーク下で生産性を高めるノウハウを蓄積。

また、HELP YOUを運営する株式会社ニットは「総務省テレワーク先駆者百選」も受賞しており、在宅勤務に関する豊富な知見を持っています。

テレワークの生産性を高める業務アウトソーシング、ならびにテレワーク導入サポートは、ぜひHELP YOUにご相談ください。

HELP YOU

HELP YOUは、株式会社ニットが運営するオンラインアウトソーシングサービスです。

優秀なスタッフがクライアントをトータルサポートし、社員がコア業務に集中できる環境づくりを支援します。

【HELP YOUのプラン】

<チームプラン>

お客様の窓口となるディレクターが、業務の遂行に必要なスキルを持つアシスタントを集め、チーム制でサポートするプランです。

2.チーム制なので欠員があっても業務が滞る心配なし!長期的な依頼が可能

3.さまざまな業務の依頼でも窓口は一つで簡単!頼れる「専属ディレクター」

4.海外在住の日本人スタッフによる時差を活用した夜間帯業務も可能

チームプランの主なサービス内容

HELP YOUには、さまざまなスキルを持った優秀なメンバーが多数在籍しているため、幅広い業務の依頼が可能です。

■総務業務:出張手配、スケジュール調整、名刺作成、データ整理など

■経理業務:入金管理、支払業務、請求書発行など

■人事・採用業務:求人票の作成、書類審査管理、セミナー会場手配など

■営業サポート業務:会議資料作成、データ収集、KPI管理、経費申請など

■マーケティング業務:SNS投稿、メルマガ作成、アンケート集計など

■ECサイト業務:売上管理、商品管理、サイト管理、ニュースリリース作成など

※各サービスは、お客様のご要望によって組み合わせが可能です。

チームプランに加え、固定の専属アシスタントが業務を柔軟にサポートする「1名専属プラン」、RPAツールを用いて自動化が可能な定型業務をロボットがサポートする「ロボットプラン」など、お客様のニーズに合わせたプランをご提供しています。

「どんな業務をどこまで依頼できるか」「自社にはどのプランが適しているか」など、ご質問はメール・電話にて無料で承っております。ぜひお気軽にお問い合わせください!

テレワークと生産性のまとめ

今回は、「テレワークと生産性」について以下のとおりに解説しました。

- テレワークと生産性の関係

- テレワークで生産性が下がる4つの理由

- テレワークで生産性を向上させる5つの方法

- テレワークで生産性が向上した事例

本記事で紹介した方法を実践すれば、今よりも在宅勤務の生産性が高まるはずです。できるところから少しずつ改善していくことで、徐々に成果が見えてくるでしょう。

サポートをご希望の場合は、ぜひHELP YOUにご連絡ください。テレワーク下でも安心して働ける仕組みづくりをご提案します。

▼あわせて読みたい

オンラインアウトソーシングはHELP YOU

700以上のクライアント様が導入

人手不足が深刻な状況で、業務を外注する企業が増えています。

特にオンライン上のアウトソーシングサービスは、下記の点で多くのお客様に選ばれています。

【HELP YOUが選ばれる理由】

1.厳しい採用プロセスをクリアした「優秀なアシスタント」が業務を担当

2.チーム制だから人材が退職して業務が滞るリスクなし!長期的な依頼が可能

3.専属ディレクターがつくため、様々な業務をまとめて依頼できる

日々の雑多な作業を外注し、重要な業務に集中して生産性を上げたい方は

ぜひこの機会にHELP YOUの導入をご検討ください。

お電話での無料相談はこちらをご利用ください。050-3187-5599(平日10~18時)